| Volltext anzeigen | |

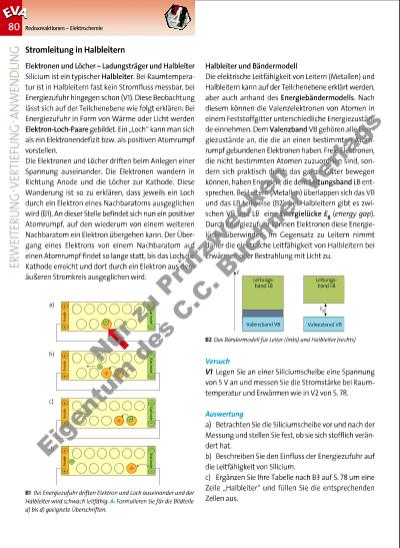

81Redoxreaktionen – Elektrochemie Halbleiter in Solarzellen Silicium für Solarzellen Das Element Silicium gibt es „wie Sand am Meer“, da es das zweithäufigste Element der Erdkruste ist. Sand und Quarz bestehen aus Silicium dioxid SiO2. Durch Reduktion kann man daraus Roh silicium gewinnen, das für den Einsatz in Solarzellen unter großem Energie auf wand zu hochreinem „solar-grade“-Silicium Sisg aufgearbeitet werden muss. In diesem Reinstsilicium kommt auf 10 Milliarden Silicium-Atome nur ein Fremdatom. Die Silicium-Solarzellen werden in Reihe oder parallel zu Modulen geschaltet. Die Module sind in einer Schutzschicht eingebettet und kommen mit einem Rahmen gefasst an den verschiedensten Orten zum Einsatz (B1). Titandioxid für Solarzellen Neben Solarzellen mit Silicium werden auch solche erforscht, in denen der Halbleiter Titandioxid TiO2 eingesetzt wird. Man verwendet Titandioxidpulver, dessen Partikel nanoskalig sind, also Größen um 50 bis 100 nm haben. Titandioxid wird u.a. als Weißpigment in Wandfarben oder als UV-Absorber in Sonnencremes verwendet. Es ist günstig, gesundheitlich unbedenklich und in großen Mengen verfügbar1. Für den Einsatz in Solarzellen muss das Titandioxidpulver zunächst als Suspension auf einen leitfähigen Träger aufgebracht und bei ca. 450°C gesintert werden. Man erhält dann Photoelektroden (B2), die je nach Verarbeitung sogar transparent sein können. Versetzt man das Titandioxid schließlich mit geeigneten Farbstoffen als Sensibilisatoren, so kann man kostengünstige Solarzellen herstellen, die das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Versuch V1 Photogalvanische 2-Topf-Zelle Setzen Sie die photogalvanische Zelle gemäß B2 und den Angaben in Chemie 2000+ Online zusammen. a) Bestrahlen Sie die Photoelektrode und messen Sie die Spannung. Dunkeln Sie die Photoelektrode ab und beobachten Sie die Spannung. Führen Sie Bestrahlung und Abdunkelung mehrfach durch. b) Messen Sie die Stromstärke der Zelle bei Bestrahlung und im Dunkeln. Bestrahlen Sie dann die Zelle 15 bis 20 min lang unter Kurzschlussbedingung und beobachten Sie die Elektroden genau. Auswertung a) Die TiO2-Photoelektrode bildet in V1 den Minuspol (Anode) und verändert sich während der Messungen in V1 nicht. Stellen Sie eine Vermutung darüber auf, welche Teilchen aus der Lösung in V1 an der Photoelektrode in welcher Weise reagieren und formulieren Sie dazu eine Reaktionsgleichung. b) In V1b) kann man nach längerer Bestrahlung kleine farblose Gasbläschen an der Platin-Elektrode (Kathode) erkennen. Formulieren Sie dazu eine Reaktionsgleichung. ERW EITERUNG·VERTIEFUNG·ANW ENDUNG B1 Hausdach mit Silicium-Solarzellen B2 Aufbau einer photogalvanischen 2-Topf-Zelle (links) mit Titan dioxid-Photoelektrode (schematischer Querschnitt rechts). Zur Herstellung der Photoelektroden vgl. Chemie 2000+ Online. A: Ver gleichen Sie den Aufbau der 2-Topf-Zelle aus V1 mit dem Aufbau des Daniell-Elements von S. 66 und nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Titandioxid TiO2 ITO-Schicht (leitfähige IndiumZinnoxidSchicht) Glas 1 Titandioxid kommt in verschiedenen Modifikationen vor: Rutil ist am weitesten verbreitet und wird als Weißpigment verwendet. In Solarzellen wird die photoaktivere Anatas-Modifikation eingesetzt. 3377_01_01_2012_Kap2_058_123 23.09.14 06:27 Seite 81 Nu r z u Pr üf zw ec ke Ei g nt um es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |