| Volltext anzeigen | |

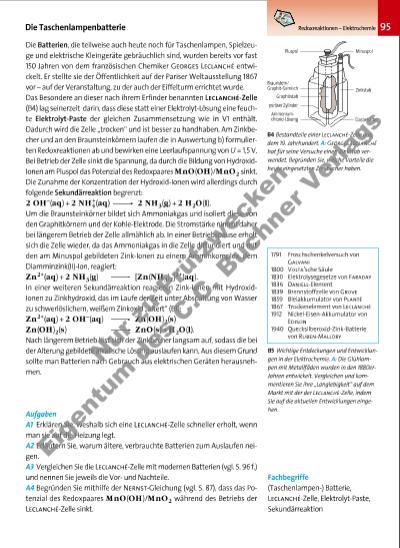

95Redoxreaktionen – ElektrochemieDie Taschenlampenbatterie B5 Wichtige Entdeckungen und Entwicklungen in der Elektrochemie. A: Die Glühlampen mit Metall fäden wurden in den 1880erJahren ent wickelt. Vergleichen und kommentieren Sie ihre „Langlebigkeit“ auf dem Markt mit der der Leclanché-Zelle, indem Sie auf die aktuellen Entwicklungen eingehen. Die Batterien, die teilweise auch heute noch für Taschenlampen, Spielzeuge und elektrische Kleingeräte gebräuchlich sind, wurden bereits vor fast 150 Jahren von dem französischen Chemiker Georges Leclanché entwickelt. Er stellte sie der Öffentlichkeit auf der Pariser Weltausstellung 1867 vor – auf der Veranstaltung, zu der auch der Eiffelturm errichtet wurde. Das Besondere an dieser nach ihrem Erfinder benannten Leclanché-Zelle (B4) lag seinerzeit darin, dass diese statt einer Elektrolyt-Lösung eine feuchte Elektrolyt-Paste der gleichen Zusammensetzung wie in V1 enthält. Dadurch wird die Zelle „trocken“ und ist besser zu handhaben. Am Zinkbecher und an den Braunsteinkörnern laufen die in Auswertung b) formulierten Redoxreaktionen ab und bewirken eine Leerlaufspannung von U = 1,5 V. Bei Betrieb der Zelle sinkt die Spannung, da durch die Bildung von HydroxidIonen am Pluspol das Potenzial des Redoxpaares MnO(OH)/MnO2 sinkt. Die Zunahme der Konzentration der Hydroxid-Ionen wird allerdings durch folgende Sekundärreak tion begrenzt: 2 OH–(aq) + 2 NH4+(aq) 2 NH3(g) + 2 H2O(l). Um die Braunsteinkörner bildet sich Ammoniakgas und isoliert diese von den Graphitkörnern und der Kohle-Elektrode. Die Stromstärke nimmt daher bei längerem Betrieb der Zelle allmählich ab. In einer Betriebspause erholt sich die Zelle wieder, da das Ammoniakgas in die Zelle diffundiert und mit den am Minuspol gebildeten Zink-Ionen zu einem Amminkomplex, dem Diamminzink(II)-Ion, reagiert: Zn2+(aq) + 2 NH3(g) [Zn(NH3)2]2+(aq). In einer weiteren Sekundärreaktion reagieren Zink-Ionen mit HydroxidIonen zu Zinkhydroxid, das im Laufe der Zeit unter Abspaltung von Wasser zu schwerlöslichem, weißem Zinkoxid „altert“ (B1): Zn2+(aq) + 2 OH–(aq) Zn(OH)2(s) Zn(OH)2(s) ZnO(s) + H2O(l). Nach längerem Betrieb löst sich der Zinkbecher langsam auf, sodass die bei der Alterung gebildete alkalische Lösung auslaufen kann. Aus diesem Grund sollte man Batterien nach Gebrauch aus elektrischen Geräten herausnehmen. Aufgaben A1 Erklären Sie, weshalb sich eine Leclanché-Zelle schneller erholt, wenn man sie auf die Heizung legt. A2 Erläutern Sie, warum ältere, verbrauchte Batterien zum Auslaufen neigen. A3 Vergleichen Sie die Leclanché-Zelle mit modernen Batterien (vgl. S. 96f.) und nennen Sie jeweils die Vorund Nachteile. A4 Begründen Sie mithilfe der Nernst-Gleichung (vgl. S. 87), dass das Po tenzial des Redoxpaares MnO(OH)/MnO2 während des Betriebs der Leclanché-Zelle sinkt. Fachbegriffe (Taschenlampen-) Batterie, Leclanché-Zelle, Elektrolyt-Paste, Sekundärreaktion 1791 Froschschenkelversuch von Galvani 1800 Volta’sche Säule 1830 Elektrolysegesetze von Faraday 1836 Daniell-Element 1839 Brennstoffzelle von Grove 1859 Bleiakkumulator von Planté 1867 Trockenelement von Leclanché 1912 Nickel-Eisen-Akkumulator von Edison 1940 Quecksilberoxid-Zink-Batterie von Ruben-Mallory Glasbehälter Braunstein/ Graphit-Gemisch Graphitstab Pluspol Ammoniumchlorid-Lösung Minuspol Zinkstab poröser Zylinder B4 Bestandteile einer Leclanché-Zelle aus dem 19. Jahrhundert. A: Georges Leclanché hat für seine Versuche einen Zinkstab verwendet. Begründen Sie, welche Vorteile die heute eingesetzten Zinkbecher haben. 3377_01_01_2012_Kap2_058_123 23.09.14 06:27 Seite 95 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |