| Volltext anzeigen | |

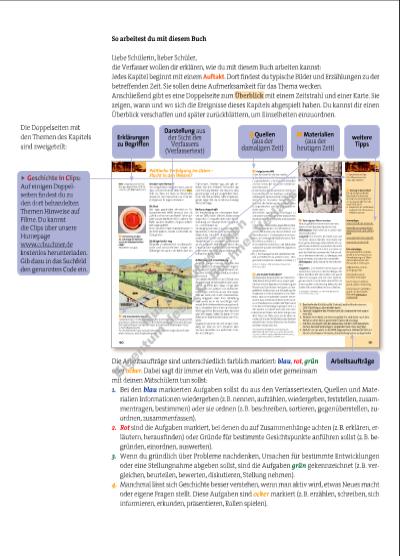

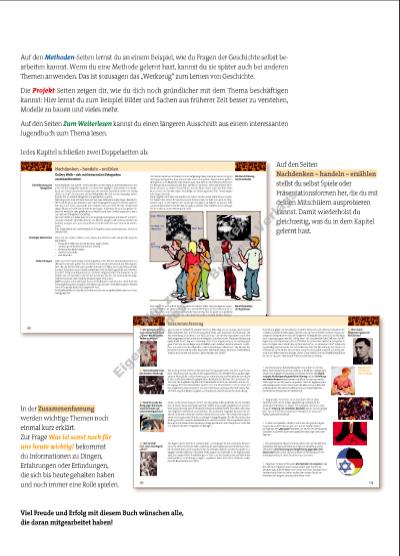

121120 Nachdenken – handeln – erzählen Gallery Walk – sich mit historischen Fotografi en auseinandersetzen Fotos begegnen uns überall – in Schulbüchern, in Zeitungen, im Internet. Man kann von einer Flut von Fotografi en sprechen, mit denen wir tagtäglich überschwemmt werden. Auch von vielen historischen Ereignissen der neueren Geschichte haben wir häufi g „Bilder im Kopf“. Sie stammen oft von Fotografi en, die sich uns so eingeprägt haben, dass sie fest in unserem Bildgedächtnis gespeichert wurden. Allerdings sollte man sich stets bewusst sein, dass Fotos keine eindeutigen „Beweisstücke“ sind, die genau das abbilden, was in der Vergangenheit passiert ist. Denn auch ein Foto kann nur einen Ausschnitt vom Ganzen, also nur einen Teil der Wirklichkeit zeigen. Manches bleibt dem Betrachter verborgen. Außerdem können Fotografi en absichtlich verfälscht oder gefälscht sein. Deshalb sind stets Zweifel angebracht, wenn man sich mit Fotografi en beschäftigt. Dennoch helfen uns Fotos, dass wir uns vergangene Ereignisse, Situationen und Stimmungen „bildhaft“ vorstellen können. Sie können Neugier und Interesse wecken, die Fantasie anregen, aber auch dazu dienen, bereits Gelerntes noch einmal zu wiederholen. Eine Möglichkeit, sich mit historischen Fotografi en auseinanderzusetzen, bietet ein Gallery Walk. Wenn ihr den Gallery Walk in eurer Klasse durchführen wollt, braucht ihr folgende Materialien: • Fotografi en/Bilder aus der NS-Zeit oder Kopien davon • mehrere große Plakate (mindestens DIN A3) • Klebestreifen/Reißzwecken • mehrere dicke Stifte • eine Stoppuhr Jeder aus eurer Klasse bringt eine Fotografi e aus der Zeit des Nationalsozialismus in DIN A5-Format oder größer mit. Ihr könnt Fotos aus dem Schulbuch, aus Zeitungsartikeln über die NS-Zeit, aber auch aus dem Internet (z. B. Bilder von eurem Wohnort) oder aus dem Fotoalbum eurer Familie auswählen. Falls ihr das Originalbild nicht verwenden dürft, fertigt eine Kopie davon an. Sammelt möglichst viele Informationen zu den Bildern, wie z. B. das Datum, den Ort der Aufnahme, Namen und Funktionen der abgebildeten Personen oder mögliche (beabsichtigte) Wirkungen. Bildet Gruppen mit jeweils drei bis fünf Schülerinnen und Schülern. Stellt euch die Fotos gegenseitig vor und wählt eines davon aus, das euch besonders anspricht. Notiert, warum ihr gerade dieses Bild ausgewählt habt. Anschließend klebt ihr das Bild ohne Kommentar auf ein großes Plakat, das euer Lehrer bereitgelegt hat. Die Plakate werden so im Klassenzimmer aufgehängt, dass sich die einzelnen Gruppen nicht gegenseitig stören. Eure Lehrerin oder euer Lehrer gibt ein Signal und ihr geht im Urzeigersinn zum Plakat der nächsten Gruppe. Nun habt ihr fünf Minuten Zeit, euch das Bild genau anzuschauen und leise darüber zu sprechen. Dabei schreibt ihr Stichworte, die euch zu diesem Foto einfallen, auf den freien Raum unter das Bild. Dabei kann es sich um Anmerkungen, Vorschläge zur Datierung, einen Titel, Vermutungen oder Fragen handeln. Nach ungefähr fünf Minuten wandert ihr auf ein Zeichen eurer Lehrkraft zum nächsten Plakat. Dort notiert ihr wiederum eure Kommentare. Ihr habt nun auch die Möglichkeit, euch zu den Notizen der vorherigen Gruppe(n) zu äußern. So kommt eine „stumme Diskussion“ zwischen den Gruppen zustande. Dies wiederholt sich so lange, bis ihr wieder vor eurem Anfangsfoto steht. Nun begebt ihr euch auf die letzte Runde eures Gallery Walks. Die jeweiligen Gruppensprecher stellen der gesamten Klasse vor, welche Hintergrundinformationen sie zu dem Bild haben und was sie zur Auswahl des Fotos bewegt hat. Sie gehen anschließend auch auf die Anmerkungen ein, die unter dem Foto notiert wurden. In einer Klassendiskussion können offene Fragen geklärt und weitere Meinungen zu den Fotos ausgetauscht werden. Die Bedeutung von Fotografi en Vorbereitungen Benötigte Materialien Die Durchführung des Rundlaufes Die Präsentation der Ergebnisse Adolf Hitler junge Menschen Armbinde mit Hakenkreuz gute Stimmung 123122 Zusammenfassung Widerstand gegen die NS-Diktatur leisteten Menschen aller Gesellschaftsschichten und aller politischen Richtungen. Obwohl man mit harten Strafen rechnen musste, verweigerten beispielsweise manche Bürger den Hitlergruß oder unterstützten Verfolgte. Auch Jugendgruppen wie die „Weiße Rose“ der Geschwister Scholl lehnten das NS Regime ab und taten ihren Unmut öffentlich kund. Einzelne Geistliche prangerten in ihren Predigten das Unrecht des „Dritten Reiches“ an. Im „Kreisauer Kreis“ trafen sich regelmäßig Oppositionelle, die sich Gedanken über die Neuordnung von Staat und Gesellschaft nach einem Sturz Hitlers machten. Die größte Aussicht auf Erfolg versprach der Widerstand der Militärs. Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg führte am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Hitler aus, das aber scheiterte. p Die Emanzipation (Gleichstellung) der Frau erfuhr im „Dritten Reich“ einen Rückschritt. Die Frau sollte zum Wohle der „Volksgemeinschaft“ ihre Aufgabe als Hausfrau und Mutter erfüllen. Die Einführung des Muttertages als gesetzlicher Feiertag und die Verleihung von Mutterkreuzen wiesen sie auf ihre Pfl icht hin, dem deutschen Volk möglichst viel Nachwuchs zu gebären. Nach der Auffassung der Nationalsozialisten hatten sich Frauen den Männern grundsätzlich unterzuordnen. Dies steht im Widerspruch zum Frauenbild einer freiheitlichen demokratischen Gesellschaft. p Aufgrund der Verbrechen im „Dritten Reich“ fällt es vielen Deutschen noch immer schwer, Begeisterung und Stolz für die Leistungen ihrer Nation zu zeigen. Erst in jüngster Zeit ist ein unbefangener Umgang mit nationalen Symbolen wie der Nationalfl agge oder -hymne erkennbar, insbesondere bei Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft. p In vielen europäischen Ländern und in den USA gibt es Gruppierungen, die am NS-Gedankengut nach wie vor Gefallen fi nden. Die sogenannten „Neonazis“ bestreiten die Verbrechen der Nationalsozialisten und verherrlichen die angeblichen Leistungen des HitlerRegimes. p Der systematische Massenmord an Juden in der Zeit des Nationalsozialismus bedingt auch heute noch, dass wir Deutsche uns einer besonderen Verantwortung und Verpfl ichtung gegenüber dem Staat Israel bewusst sind. Deshalb arbeitet die Bundesrepublik mit Israel gegenwärtig in vielen Bereichen eng zusammen. p Wegen der NS-Geschichte waren die Deutschen im Ausland lange Zeit nicht gut angesehen. Das ist heute anders. Aber manchmal benutzen ausländische Medien auch heute noch Nazi-Symbole, wenn sie deutsche Politiker verhöhnen wollen. Wer mit der Geschichte verantwortlich umgeht, benutzt solche Mittel nicht. 2. Wie entfesselte Hitler den Zweiten Weltkrieg? 1932/33 war die NSDAP die stärkste Partei im Reichstag. Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler. Die Notverordnung „Zum Schutz von Volk und Staat“, die der Reichspräsident nach dem Reichstagsbrand erließ, setzte die wichtigsten Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft. Durch das vom Reichstag unter Druck angenommene „Ermächtigungsgesetz“ konnte die NS-Regierung schließlich nach Belieben Gesetze erlassen. Außerdem entmachteten die folgenden „Gleichschaltungsmaßnahmen“ die Länder, die Gewerkschaften und Parteien. Nach dem Tod Hindenburgs übernahm Hitler dessen Position und nannte sich seitdem „Reichskanzler und Führer“. Von Anfang an war Hitlers Außenpolitik auf Krieg ausgerichtet. Mit dem Austritt aus dem Völkerbund und aus der Abrüstungskonferenz, der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpfl icht und der Besetzung des entmilitarisierten Rheinlandes erweiterte er den militärischen Handlungsspielraum des Deutschen Reiches. Der „Anschluss“ Österreichs, die Angliederung der sudetendeutschen Gebiete an das Reich und die Zerschlagung der Tschechoslowakei wurden von den Westmächten, insbesondere von den Engländern, noch akzeptiert. Als aber Hitler nach Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes Polen angriff, erklärten England und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg. Hitlers „Lebensraumkrieg im Osten“ war das große außenpolitische Ziel. Es standen sich in diesem Krieg zwei gegensätzliche Weltanschauungen gegenüber, der sowjetische Bolschewismus und der deutsche Faschismus. Beide Seiten versuchten, den Gegner möglichst umfassend zu schwächen. Die deutschen Angreifer beuteten die zunächst eroberten russischen Gebiete rücksichtlos aus, ließen die Zivilbevölkerung teilweise verhungern und töteten unzählige Kriegsgefangene. Als die Deutschen den Rückzug antreten mussten, hinterließen sie „verbrannte Erde“. Der sowjetischen Bevölkerung wurde dadurch die Lebensgrundlage genommen. Die Sowjetunion hatte die mit Abstand meisten Kriegstoten zu beklagen. Der Begriff „Shoa“ (wörtlich „Katastrophe“, „Untergang“) ist die hebräische Bezeichnung für alles Leid, das die Juden während der nationalsozialistischen Diktatur erdulden mussten: die Entrechtung durch die „Nürnberger Gesetze“, die Zerstörung der Synagogen und der jüdischen Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe in der Pogromnacht 1938, die massenhaften Erschießungen in Polen und der Sowjetunion, schließlich die systematische Vernichtung in Lagern. Insgesamt fi elen über sechs Millionen Juden dem NS-Rassenwahn zum Opfer. 3. Weshalb wurde der Krieg gegen die Sowjetunion so brutal und unbarmherzig geführt? 4. Was versteht man unter dem Begriff „Shoa“? Was ist sonst noch für uns heute wichtig? 5. Wer leistete Widerstand gegen die NS-Diktatur? 1. Wie gelang es Hitler, zum uneingeschränkten „Führer“ des deutschen Volkes zu werden? Auf den Methoden-Seiten lernst du an einem Beispiel, wie du Fragen der Geschichte selbst bearbeiten kannst. Wenn du eine Methode gelernt hast, kannst du sie später auch bei anderen Themen anwenden. Das ist sozusagen das „Werkzeug“ zum Lernen von Geschichte. Die Projekt-Seiten zeigen dir, wie du dich noch gründlicher mit dem Thema beschäftigen kannst: Hier lernst du zum Beispiel Bilder und Sachen aus früherer Zeit besser zu verstehen, Modelle zu bauen und vieles mehr. Auf den Seiten Zum Weiterlesen kannst du einen längeren Ausschnitt aus einem interessanten Jugendbuch zum Thema lesen. Jedes Kapitel schließen zwei Doppelseiten ab: Auf den Seiten Nachdenken – handeln – erzählen stellst du selbst Spiele oder Präsentationsformen her, die du mit deinen Mitschülern ausprobieren kannst. Damit wiederholst du gleichzeitig, was du in dem Kapitel gelernt hast. In der Zusammenfassung werden wichtige Themen noch einmal kurz erklärt. Zur Frage Was ist sonst noch für uns heute wichtig? bekommst du Informationen zu Dingen, Erfahrungen oder Erfi ndungen, die sich bis heute gehalten haben und noch immer eine Rolle spielen. Viel Freude und Erfolg mit diesem Buch wünschen alle, die daran mitgearbeitet haben! 30003_1_1_2015_001_007_Vorspann.indd 7 05.02.15 07:28 N r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d C .C . B uc hn er V er l gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |