Hinweis: Das Ergänzungskapitel für Hamburg lässt sich auf www.ccbuchner.de herunterladen.

Didaktischer Kommentar

Der Erwerb von Demokratiekompetenzen lässt sich ausgehend von einer Sichtbarmachung demokratischer Strukturen im Nahbereich und somit anhand eines Ansatzes, der möglichst nah an der Lebensumwelt der Schüler ansetzt, besonders effektiv beginnen.

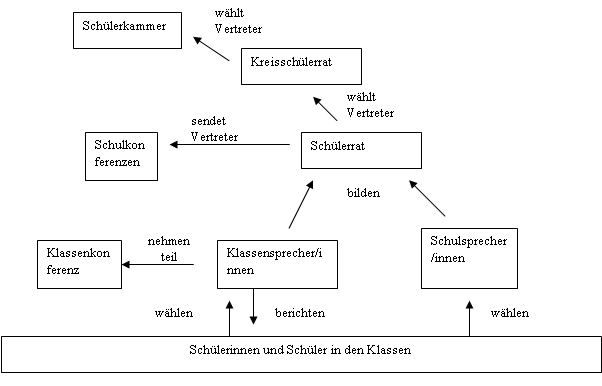

Indem die Wahl, die Funktion und die Aufgaben von Klassensprechern und der Schülervertretung in Schulen eingehend analysiert werden, wird zunächst verdeutlicht, wie die Interessen einer Gruppe durch gewählte Ämter vermittelt und vertreten werden können. Anhand von konkreten Problemsituationen, die im schulischen Rahmen auch die Schülerinnen und Schüler selbst betreffen können, lernen sie, wie Konflikte durch allgemein verbindliche Regeln geregelt bzw. gelöst werden können.

Durch die Thematisierung von Konflikten und demokratischer Regelungsinstanzen auf Bezirks- und Stadt- bzw. Landesebene erfahren sie, dass hier nicht nur ähnliche Formen und Grundstrukturen der Interessensvertretung bestehen, sondern auch die gleichen Wahlrechtsgrundsätze gelten. Sie erwerben zudem Kompetenzen im Analysieren von Konflikten und Bewerten von Lösungsansätzen. Gleichzeitig lernen sie das politische System und den Gesetzgebungsprozess in ihrer direkten Lebensumwelt kennen und können erklären, wie politische Entscheidung in diesem herbeigeführt werden können.

Folgende Kompetenzen sollen in diesem Kapitel vermittelt werden:

- am Beispiel von Klassensprecherwahlen und SR-Arbeit Möglichkeiten demokratischer Interessenvertretung erklären

- Konfliktsituationen mit Hilfe von Rechtstexten untersuchen und verstehen

- Formen der politischen Einflussnahme nennen und beurteilen

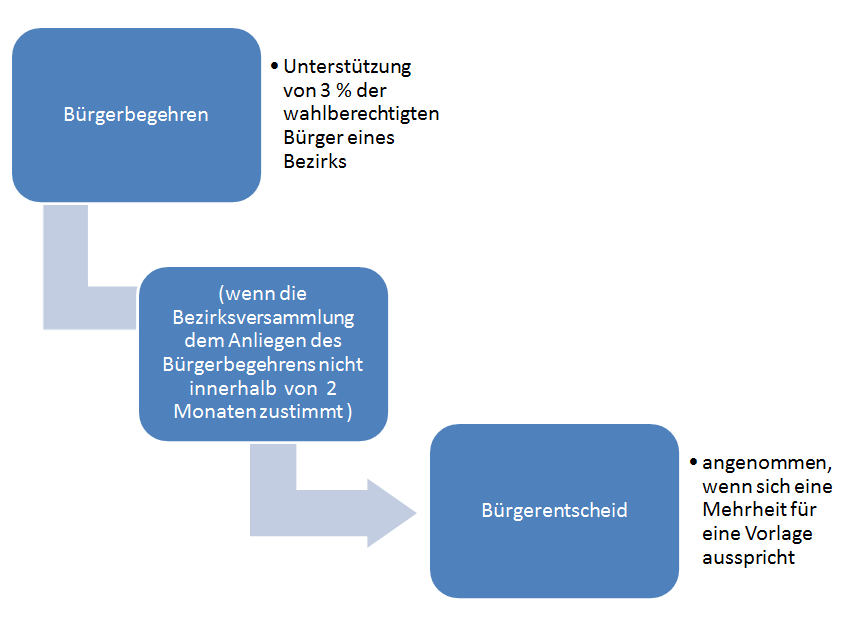

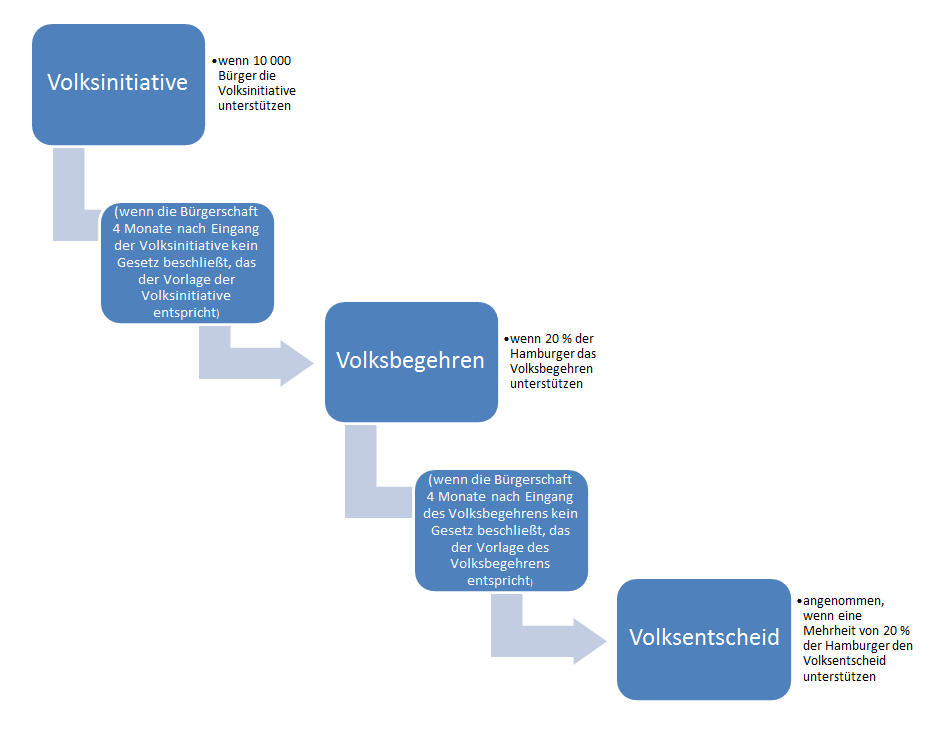

- erklären, wie Bürger- und Volksentscheide zu Gesetzen führen können

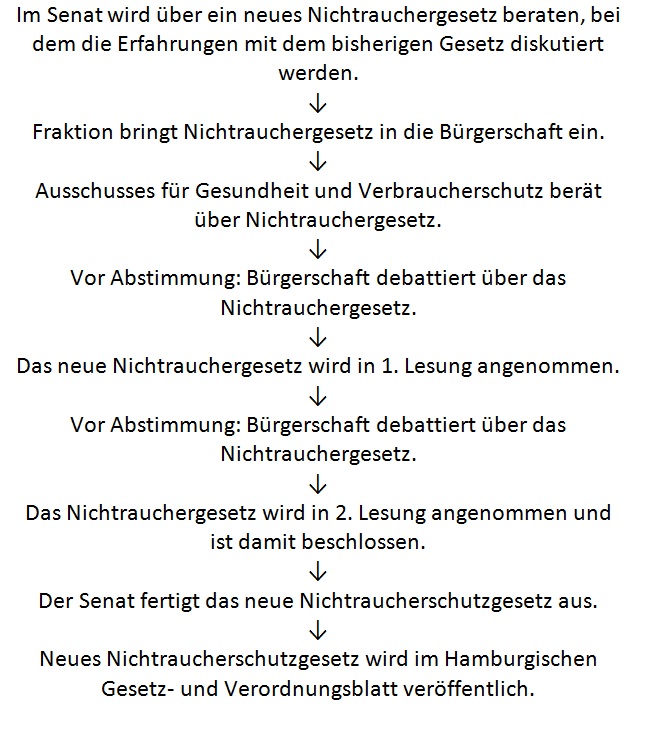

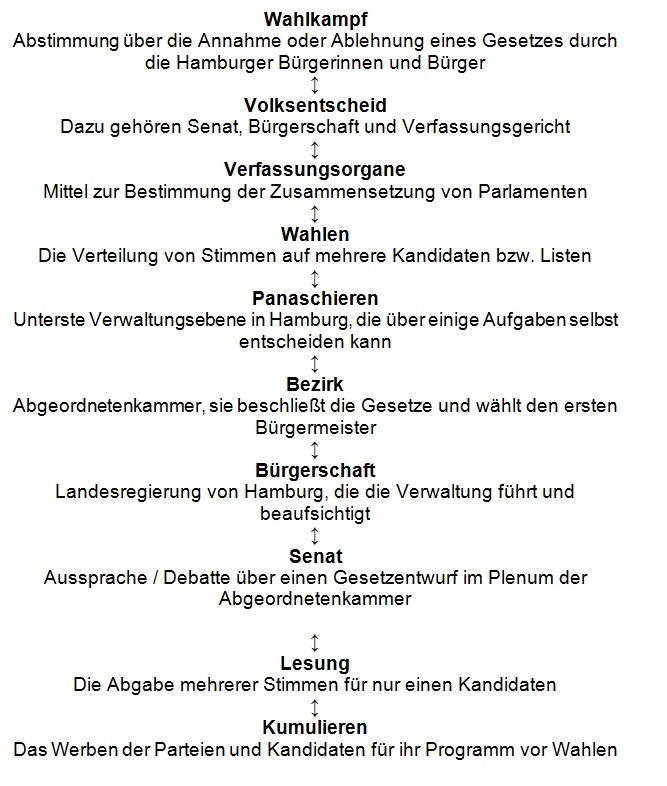

- darstellen, wie das politische System von Hamburg und der Gesetzgebungsprozess in Hamburg funktionieren

- Formen des Wahlkampfes und das Wahlsystem in Hamburg beschreiben

Lösungen zu den Aufgaben

Lösungen Seite 2

Seite 2

Zur Lösung siehe Kapitel 2 (Niedersachsen), S. 15.

Die Ergebnisse können auf einer Folie gesammelt werden und am Ende der Einheit korrigiert bzw. ergänzt werden. Eine Ordnung könnte durch das Finden von Überschriften (z.B. Protestieren, Teilnahme in einer Organisation) erfolgen.

Zusatzmaterialien zum Thema Mitwirkung in Schule, Bezirk und Stadt

- S. 24 / Aufgabe 1

Kopiervorlage: Der Gesetzgebungsprozess im Überblick

2.4.1 Mitwirkung in der Schule

Wer soll Klassensprecher werden?

Lösungen Seite 4

Seite 4

1. Die Schülerinnen und Schüler benennen eigene Erfahrungen mit dem Amt des Klassensprechers. Sie nennen zudem Verwunderung und Zustimmung über die Aufgaben des Klassensprechers, die im Text vom Lehrer genannt werden. In Partnerarbeit notieren sie dann eigene Fragen. Diese könnten z.B. sein:

- Was machen die Klassensprecher auf den SR-Sitzungen?

- Gibt es klare Aufgaben, die das Schulgesetz nennt?

- Wie kann der Klassensprecher die Interessen der Klasse vertreten?

- An welchen Sitzungen kann der Klassensprecher teilnehmen?

- Was genau macht der Klassensprecher auf Konferenzen?

- Wieso soll man überhaupt einen Klassensprecher wählen?

2. Die Sammlung von Interessen sollte möglichst in Einzelarbeit erfolgen, da die spezifischen Interessen der einzelnen Schülerinnen und Schüler im Fokus stehen sollten. Mögliche Antworten:

- gerechte Lehrer, die fair benoten

- eine gute Atmosphäre in der Klasse

- gute Materialausstattung

- einen schönen Pausenhof

- vielfältige AG-Angebote

- neue Pausenzeiten

- weniger Klassenarbeiten in einer Woche

3. Aufgaben und Mitwirkung der Schülervertreter:

- Die Klassensprecher sind Mitglieder der Klassenkonferenz und können z.B. Fragen der Unterrichtsgestaltung und der Leistungsbeurteilung mitberaten und über diese mit abstimmen.

- Die Klassensprecher sind Mitglieder im Schülerrat. Dieser vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule und gegenüber der zuständigen Behörde.

- Der SR muss vor Beschlüssen der Schulkonferenz sowie zu Fragen der Unterrichtsgestaltung und der Leistungsbeurteilung Stellung nehmen dürfen.

- Die Schulsprecher vertreten alle Schüler gegenüber Schulleitung, Lehrerkonferenz, Elternrat, Schulkonferenz und Schulvorstand.

4. Die Ergebnisse können als Checkliste für die Schülerinnen und Schüler bei der nächsten Wahl eingesetzt werden, sollten jedoch in keinem Fall in Verbindung mit einem bestimmten Kandidaten oder ehemaligem Klassensprecher besprochen werden.

| Ein Klassensprecher sollte ... |

Ein Klassensprecher sollte nicht … |

| alle Mitschüler respektieren |

der Aufpasser sein |

| die Interessen aller Schüler vertreten |

der verlängerte Arm des Klassenlehrers sein |

| Anregungen, Wünsche, Probleme, Kritik und Ideen der Schüler an Lehrer, die Schulleitung und Elternvertreter weiterleiten |

alles alleine machen wollen |

| seine Mitschüler bei Problemen und deren Lösung unterstützen |

derjenige sein, dessen Lösungsideen als einzige diskutiert werden |

| zwischen der Klasse und den Lehrern bei Problemen vermitteln |

alle Dummheiten der Klasse mitmachen |

| den Klassenrat leiten |

selber derjenige sein, der am meisten Probleme mit den Lehrern hat |

| die Schüler über Ergebnisse im Schülerrat und auf den Konferenzen informieren |

nur seine eigenen Interessen oder die einer kleinen Gruppe vertreten |

5. Lösung durch die Schülerinnen und Schüler. Hierbei können sie die Checkliste verwenden. Hinweis: Die Lehrkraft sollte auf klare Begründungen achten.

Wie wird der Klassensprecher gewählt?

Lösungen Seite 6

Seite 6

1. Grundsätze der Klassensprecherwahl

| Wahlgrundsätze |

Verletzt? |

Begründung |

| allgemein |

ja |

Ein Schüler darf wegen schlechter Noten nicht an der Wahl teilnehmen. |

| frei |

ja |

Da sich die Kandidaten nicht vorstellen, ist eine objektive Entscheidung nicht möglich. Eine Schülerin wird zudem wegen ihres Wahlverhaltens angerempelt. |

| geheim |

ja |

Handzeichen sind kein geheimes Abstimmungsinstrument. |

| gleich |

ja |

Der Lehrer entscheidet aufgrund von Noten für einen Kandidaten. |

2. Die Schülerinnen und Schüler äußern, dass es wichtig ist, dass Wahlrechtsgrundsätze gelten, da die Schüler/Bürger ansonsten Wahlen nicht als gerecht ansehen und ihre Interessen nicht angemessen in einer Wahlentscheidung ausdrücken können. Folgen einer Nichteinhaltung könnten z.B. sein:

- Wähler werden für ihre Wahlentscheidung benachteiligt.

- Ein Herrscher lässt nur Kandidaten aufstellen, die seine Interessen wahrnehmen wollen.

- Die Wähler werden bei ihrer Entscheidung beeinflusst, da sie Angst vor Benachteiligung haben.

- Nur eine kleine Gruppe von Menschen darf wählen und gewählt werden.

- Es kann Druck auf die Wähler ausgeübt werden, um eine bestimmte Entscheidung herbeizuführen.

- ...

3. Die Bearbeitung kann in Partnerarbeit erfolgen. Die Ergebnisse können dann von einem Team auf Folie geschrieben und vorgestellt werden, so dass sie mit der Klasse verglichen werden können.

| Ablauf |

Bestimmungen |

|

|

Wie werden die Interessen der Schülerschaft vertreten?

Lösungen Seite 8

Seite 8

1. Engagement im Schülerrat

| Pro |

Kontra |

| Man kann an der Gestaltung des Schulalltags mitwirken. |

Mitschüler sehen die Arbeit des SR sehr kritisch. |

| Es ist ein zentrales Gremium zur Vertretung der Schülerinteressen. |

Mitschüler interessieren sich nicht für die Arbeit des SR. |

| Man lernt, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. |

Eine Mitarbeit ist sehr zeitaufwendig. |

| Zusammenarbeit mit anderen macht Spaß. |

Auf die Stimme der Schüler hört keiner. |

Wie regelt das Schulgesetz den Schulalltag?

Lösungen Seite 10

Seite 10

1. Das Hamburgische Schulgesetz

| Verhalten korrekt? |

Begründung |

korrektes Verhalten |

|

| Fall 1 |

ja |

Nach dem Schulgesetz dürfen Gegenstände zeitweilig vom Lehrer weggenommen werden (HmbSg §49 Abs. 2). |

|

| Fall 2 |

ja |

Eine Befreiung vom Unterricht erfolgt auf Antrag, dem jedoch zugestimmt werden muss (HmbSg §28 Abs. 3). |

|

| Fall 3 |

ja |

Die Schüler sind verpflichtet, am Unterricht teilzunehmen. Ein Nachholen des Unterrichts ist zulässig (HmbSg §28Abs. 1; HmbSg §49 Abs. 2). |

|

| Fall 4 |

ja |

Lehrer müssen Schüler während des Unterrichts beaufsichtigen, deshalb kann der Lehrer dies verbieten (HmbSg §31 Abs. 1). |

|

| Fall 5 |

nein |

Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind verboten. Deshalb darf die Schülerin sich auch weigern (HmbSg §49 Abs. 1). |

Der Lehrer führt ein Gespräch mit der Schülerin und informiert die Eltern. Der Lehrer kann die Schülerin zudem umsetzen oder eine Disziplinarkonferenz einberufen. |

2. Lösung durch die Schülerinnen und Schüler. Die Lehrkraft sollte auf ausführliche Begründung der Positionen achten.

Was wir können

Lösungen Seite 12

Seite 12

Im Schulalltag: In Ordnung oder nicht?

| Verhalten in Ordnung? |

Begründung |

|

| Fall 1 |

nein |

HmbSg §49 Abs. 1 |

| Fall 2 |

ja / nein |

nur in Ordnung, wenn ein voriger Antrag genehmigt wurde (HmbSg §28 Abs. 2) |

| Fall 3 |

nein |

ein Streitschlichter sollte stets neutral sein |

| Fall 4 |

ja | HmbSg §31 |

| Fall 5 |

ja |

HmbSg §49 Abs. 2 |

| Fall 6 |

nein |

HmbSg §63 Abs. 3 |

| Fall 7 |

nein |

HmbSg §64 Abs. 5 |

2.4.2 Mitwirkung im Nahbereich

Ein Streitfall im Bezirk – Hamburger vertreten ihre Interessen

Lösungen Seite 14

Seite 14

1. Menschen beteiligen sich an politischen Entscheidungen, damit ihre Interessen berücksichtigt werden bzw. um mitzubestimmen, auf welche Weise Angelegenheiten geregelt werden. Die Beteiligung ist umso stärker, je direkter Veränderungen oder Probleme die Menschen betreffen. Da in Hamburg viele Menschen leben, gibt es viele unterschiedliche Interessen, die berücksichtigt werden sollten. Dies geht jedoch nur dann, wenn Interessen auch artikuliert werden, d.h. in den Prozess der Entscheidungsfindung eingebracht werden. Die Wahl eines Entscheidungsträgers bedeutet nicht, dass alle Interessen auch berücksichtigt werden, deshalb beteiligen sich die Menschen auf verschiedene Arten und Weisen an politischen Entscheidungen.

2. Die Bürgerinitiative befindet sich in Phase 4. Mögliche Lösungsmöglichkeiten:

- Verkleinerung des Bolzplatzes bei gleichzeitigem Bau eines Supermarktes auf dem Gelände.

- Dem Supermarkt wird in der Nähe ein anderes Grundstück angeboten.

- Die Anwohner übernehmen die Sanierung des Bolzplatzes und dessen Pflege.

- Die Anwohner finden einen Sponsor zur Sanierung des Geländes.

- ...

b) Lösung durch die Schülerinnen und Schüler.

Kriterien für einen guten Flyer:

- Der Inhalt wird schnell verstanden.

- Die Texte sind kurz und konzentrieren sich auf das Wesentliche.

- Die Argumente motivieren und überzeugen die Leser.

4. Lösung durch die Schülerinnen und Schüler. Auf der Internetseite des Bürgernetzes Hamburg finden sich erste Informationen sowie eine Liste mit aktuellen Bürgerinitiativen.

Brauchen wir mehr direkte Demokratie?

Lösungen Seite 16

Seite 16

1. Im Jahr 2009 kam es im Bezirk Hamburg-Nord zu einem Bürgerentscheid, bei dem es darum ging, ob das Freibad Ohlsdorf in seiner jetzigen Form mit zwei großen Außenbecken erhalten bleiben oder ob ein Teil verkauft werden sollte, damit dort Wohnungen entstehen konnten. Eine Bürgerinitiative hatte sich gegen den vom Bezirk geplanten Verkauf gegründet. Die Bürger haben in einem Bürgerentscheid gegen den Verkauf gestimmt. Eine nötige Sanierung der alten Außenbecken ist fraglich, da hierzu keine Gelder zur Verfügung stehen. Auch eine Stilllegung ist möglich. Die Bürgerinitiative setzt sich jedoch für eine Sanierung der Außenbecken ein.

3. Lösung durch die Schülerinnen und Schüler. Auf der Internetseite des Vereins "Mehr Demokratie!" finden sich erste Informationen sowie eine Liste mit Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden. Die Aufgabe kann auch projektartig erfolgen.

5. Lösung durch die Schülerinnen und Schüler. Als Begründung kann die vorher erstellte Pro-Kontra-Tabelle genutzt werden.

Was wir können

Lösungen Seite 18

Seite 18

1./2. Zur Lösung siehe Kapitel 2.2 (Niedersachsen), S. 39.

2.4.3 Politik in Bezirk und Stadt

Politik in den Hamburger Bezirken

Lösungen Seite 20

Seite 20

1. Fall: Eine Möbelhauskette möchte eine Innenstadtfiliale in Hamburg-Altona bauen. In der Folge entstanden Bürgerinitiativen für bzw. gegen den Bau. Es gab bereits einen Bürgerentscheid, der den Bau befürwortete. Da ein zweites Bürgerbegehren möglich war, zog die Stadt das Baugenehmigungsverfahren vom Bezirk ab.

| Darf die Innenstadtfiliale der Möbelhauskette gebaut werden? |

||

| Interessen der Gegner: befürchten hohe Verkehrsbelastung und höhere Mieten |

Konflikt |

Interessen der Befürworter: befürchten Verfall der Gegend, wenn kein neuer Investor Kunden in den Stadtteil zieht |

2. In Hamburg gibt es keine kommunale Ebene wie in den Flächenbundesländern, jedoch mit den Bezirken eine unter dem Senat bestehende Verwaltungseinheit. Während die Gemeinden in den Flächenbundesländern eigenständig Aufgaben wahrnehmen, kann der Senat durch Evokation Aufgaben der Bezirke an sich ziehen. Hauptaufgabe der Bezirke sind unter anderem das Bau-, Melde- und Wohnungswesen. Die Bezirksversammlung, die alle vier Jahre gewählt wird, kann in allen Angelegenheiten, für die das Bezirksamt zuständig ist, bindende Beschlüsse fassen.

Den Bezirken werden Mittel vom Senat zugeteilt, die sie z.B. für die Erledigung von Bauvorhaben nutzen können. Eigene Steuern erheben die Bezirke - anders als die Gemeinden in den Flächenbundesländern - nicht. Neben dem Evokationsrechts des Senats, welches den Handlungsspielraum der Bezirke beschränkt und dem Fehlen eigener Steuereinahmen, die eigenständig verwendet werden können, wird der Spielraum der Bezirke eingeschränkt, indem Beschlüsse des Senats nicht verändert werden können.

3. Die Schülerinnen und Schüler können klar Position beziehen, sollten bei ihrer Begründung jedoch Pro- und Kontra-Argumente berücksichtigen:

Der These ist auf der einen Seite zuzustimmen, da der Handlungsspielraum der Bezirke im Vergleich mit Gemeinden in Flächenbundesländern tatsächlich durch den Senat eingeschränkt ist. Dieser kann z.B. durch Evokation wichtige Entscheidungen - wie in M1 zu sehen - von den Bezirken abziehen und zugeteilte Mittel an klare Aufgaben binden. Auf der anderen Seite können die Bezirke über viele Aspekte auch selbst entscheiden. Dies gilt insbesondere bei der Zuteilung von Mitteln, die nicht zweckgebunden sind.

Daran könnte sich eine Diskussion anschließen, ob die Bezirke in Hamburg auch Befugnisse wie die Gemeinden haben sollen.

Das politische System Hamburgs

Lösungen Seite 22

Seite 22

1. Entscheidungskompetenzen

| Kann in Hamburg entschieden werden? |

|

| Bürgerschaft beschließt Bau eines Konzerthauses im Hamburger Hafen |

ja |

| Parteien einigen sich in der Bürgerschaft auf Gesetz zu Bundeswehreinsätzen |

nein |

| Gesetz über Neustrukturierung der Hamburger Polizei tritt in Kraft |

ja |

| Senat bringt Gesetzesvorlage zur Schulreform in die Bürgerschaft ein |

ja |

| Im Hamburger Rathaus wird über eine Währungsreform beraten |

nein |

2. Auf der Homepage der Freien und Hansestadt Hamburg finden Sie eine Sammlung übersichtlicher Schaubilder zur Verfassung Hamburgs.

3. Vergleich Hamburger Verfassungsorgane mit Organen der Schülervertretung

| Gemeinsamkeiten |

Unterschiede |

|

|

Wie entsteht ein Gesetz in Hamburg?

Lösungen Seite 24

Seite 24

1. Lösung durch die Schülerinnen und Schüler.

Kopiervorlage: Der Gesetzgebungsprozess im Überblick

3. Das Problem besteht weiter, da das Bundesverfassungsgericht im Februar 2012 das bisher bestehende Gesetz für verfassungswidrig erklärt hat. Es wird über ein neues Gesetz beraten.

Wahlrecht – Wie wird in Hamburg gewählt?

Lösungen Seite 26

Seite 26

2. In Hamburg wird nach einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt. Die Wähler können auf einer Liste ankreuzen, welchen Abgeordneten sie wählen möchten. Sie haben insgesamt zehn Stimmen. Fünf davon fallen auf die Landesliste. Hier können die Wähler entweder einer Partei oder den einzelnen Kandidaten der Partei bis zu fünf Stimmen geben (kumulieren). Sie können ihre Stimmen aber auch auf verschiedene Parteien und Kandidaten verteilen (panaschieren). Auf diese Weise können die Wähler beeinflussen, in welcher Reihenfolge die Kandidaten in die Bürgerschaft einziehen. Auch auf den Wahlkreislisten der 17 Wahlkreise können die Wähler panaschieren und kumulieren. Aktives Wahlrecht haben bei Bezirkswahlen auch in Hamburg gemeldete EU-Bürger. Aktives und passives Wahlrecht haben bei den Bürgerschaftswahlen Bürger, die mindestens 18 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und ihren ständigen Wohnsitz mindestens drei Monate vor der Wahl in Hamburg haben.

3. Vor- und Nachteile des Kumulierens und Panaschierens

| Vorteile |

Nachteile |

|

|

Was wir können

Lösungen Seite 28

Seite 28