| Volltext anzeigen | |

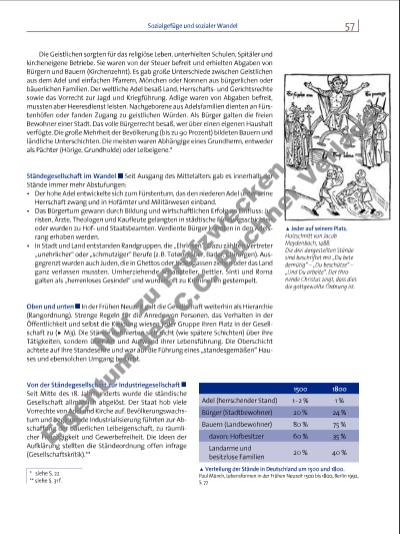

Sozialgefüge und sozialer Wandel 57 Die Geistlichen sorgten für das religiöse Leben, unterhielten Schulen, Spitäler und kircheneigene Betriebe. Sie waren von der Steuer befreit und erhielten Abgaben von Bürgern und Bauern (Kirchenzehnt). Es gab große Unterschiede zwischen Geistlichen aus dem Adel und einfachen Pfarrern, Mönchen oder Nonnen aus bürgerlichen oder bäuerlichen Familien. Der weltliche Adel besaß Land, Herrschaftsund Gerichtsrechte sowie das Vorrecht zur Jagd und Kriegführung. Adlige waren von Abgaben befreit, mussten aber Heeresdienst leisten. Nachgeborene aus Adelsfamilien dienten an Fürstenhöfen oder fanden Zugang zu geistlichen Würden. Als Bürger galten die freien Bewohner einer Stadt. Das volle Bürgerrecht besaß, wer über einen eigenen Haushalt verfügte. Die große Mehrheit der Bevölkerung (bis zu 90 Prozent) bildeten Bauern und ländliche Unterschichten. Die meisten waren Abhängige eines Grundherrn, entweder als Pächter (Hörige, Grundholde) oder Leibeigene.* Ständegesellschaft im Wandel Seit Ausgang des Mittelalters gab es innerhalb der Stände immer mehr Abstufungen: • Der hohe Adel entwickelte sich zum Fürstentum, das den niederen Adel unter seine Herrschaft zwang und in Hofämter und Militärwesen einband. • Das Bürgertum gewann durch Bildung und wirtschaftlichen Erfolg an Einfluss: Juristen, Ärzte, Theologen und Kaufleute gelangten in städtische Führungsschichten oder wurden zu Hofund Staatsbeamten. Verdiente Bürger konnten in den Adelsrang erhoben werden. • In Stadt und Land entstanden Randgruppen, die „Ehrlosen“. Dazu zählten Vertreter „unehrlicher“ oder „schmutziger“ Berufe (z. B. Totengräber, Bader, Chirurgen). Ausgegrenzt wurden auch Juden, die in Ghettos oder Judengassen ziehen oder das Land ganz verlassen mussten. Umherziehende Schausteller, Bettler, Sinti und Roma galten als „herrenloses Gesindel“ und wurden oft zu Kriminellen gestempelt. Oben und unten In der Frühen Neuzeit galt die Gesellschaft weiterhin als Hierarchie (Rangordnung). Strenge Regeln für die Anrede von Personen, das Verhalten in der Öffentlichkeit und selbst die Kleidung wiesen jeder Gruppe ihren Platz in der Gesellschaft zu (u M3). Die Stände definierten sich nicht (wie spätere Schichten) über ihre Tätigkeiten, sondern über Art und Aufwand ihrer Lebensführung. Die Oberschicht achtete auf ihre Standesehre und war auf die Führung eines „standesgemäßen“ Hauses und ebensolchen Umgang bedacht. Von der Ständegesellschaft zur Industriegesellschaft Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die ständische Gesellschaft allmählich abgelöst. Der Staat hob viele Vorrechte von Adel und Kirche auf. Bevölkerungswachstum und beginnende Industrialisierung führten zur Abschaffung der bäuerlichen Leibeigenschaft, zu räumlicher Freizügigkeit und Gewerbefreiheit. Die Ideen der Aufklärung stellten die Ständeordnung offen infrage (Gesellschaftskritik).** i Verteilung der Stände in Deutschland um 1500 und 1800. Paul Münch, Lebensformen in der Frühen Neuzeit 1500 bis 1800, Berlin 1992, S. 77 i Jeder auf seinem Platz. Holzschnitt von Jacob Meydenbach, 1488. Die drei dargestellten Stände sind beschriftet mit „Du bete demütig“ – „Du beschütze“ – „Und Du arbeite“. Der thronende Christus zeigt, dass dies die gottgewollte Ordnung ist. 1500 1800 Adel (herrschender Stand) 1 2 % 1 % Bürger (Stadtbewohner) 20 % 24 % Bauern (Landbewohner) 80 % 75 % davon: Hofbesitzer 60 % 35 % Landarme und besitzlose Familien 20 % 40 % * siehe S. 22 ** siehe S. 31 f. N r zu P rü fz w e c k e n E ig e n t m e s C .C . B c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |