| Volltext anzeigen | |

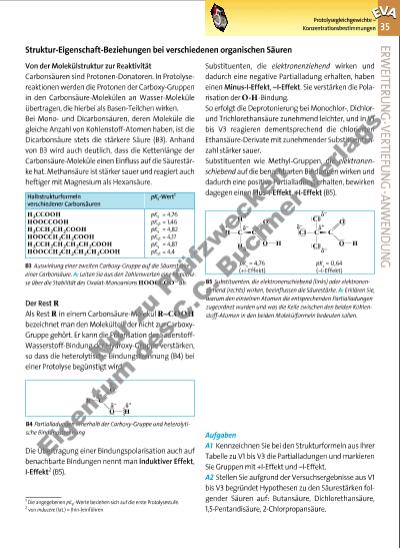

35 Struktur-Eigenschaft-Beziehungen bei verschiedenen organischen Säuren ERW EITERUNG·VERTIEFUNG·ANW ENDUNG Protolysegleichgewichte – Konzentrationsbestimmungen ERW EITERUNG·VERTIEFUNG·ANW ENDUNG Der Rest R Als Rest R in einem Carbonsäure-Molekül R–COOH bezeichnet man den Molekülteil, der nicht zur CarboxyGruppe gehört. Er kann die Polarisation der SauerstoffWasserstoff-Bindung der Hydroxy-Gruppe verstärken, so dass die heterolytische Bindungstrennung (B4) bei einer Protolyse begünstigt wird. Die Übertragung einer Bindungspolarisation auch auf benachbarte Bindungen nennt man induktiver Effekt, I-Effekt2 (B5). Substituenten, die elektronenziehend wirken und dadurch eine negative Partialladung erhalten, haben einen Minus-I-Effekt, –I-Effekt. Sie verstärken die Polarisation der O-H-Bindung. So erfolgt die Deprotonierung bei Monochlor-, Dichlorund Trichlorethansäure zunehmend leichter, und in V1 bis V3 reagieren dementsprechend die chlorierten Ethansäure-Derivate mit zunehmender Substituentenzahl stärker sauer. Substituenten wie Methyl-Gruppen, die elektronenschiebend auf die benachbarten Bindungen wirken und dadurch eine positive Partialladung erhalten, bewirken dagegen einen Plus-I-Effekt, +I-Effekt (B5). Aufgaben A1 Kennzeichnen Sie bei den Strukturformeln aus Ihrer Tabelle zu V1 bis V3 die Partialladungen und markieren Sie Gruppen mit +I-Effekt und –I-Effekt. A2 Stellen Sie aufgrund der Versuchsergebnisse aus V1 bis V3 begründet Hypothesen zu den Säurestärken folgender Säuren auf: Butansäure, Dichlorethansäure, 1,5-Pentandisäure, 2-Chlorpropansäure. 1 Die angegebenen pKs1-Werte beziehen sich auf die erste Protolysestufe. 2 von inducere (lat.) = (hin-)einführen B3 Auswirkung einer zweiten Carboxy-Gruppe auf die Säurestärke einer Carbonsäure. A: Leiten Sie aus den Zahlenwerten eine Hypothese über die Stabilität des Oxalat-Monoanions HOOCCOO% ab. B4 Partialladungen innerhalb der Carboxy-Gruppe und heterolytische Bindungstrennung B5 Substituenten, die elektronenschiebend (links) oder elektronenziehend (rechts) wirken, beeinflussen die Säurestärke. A: Erklären Sie, warum den einzelnen Atomen die entsprechenden Partialladungen zugeordnet wurden und was die Keile zwischen den beiden Kohlenstoff-Atomen in den beiden Molekülformeln bedeuten sollen. Halbstrukturformeln pKs-Wert1 verschiedener Carbonsäuren H3CCOOH pKs = 4,76 HOOCCOOH pKs1 = 1,46 H3CCH2CH2COOH pKs = 4,82 HOOCCH2CH2COOH pKs1 = 4,17 H3CCH2CH2CH2CH2COOH pKs = 4,87 HOOCCH2CH2CH2CH2COOH pKs1 = 4,4 O CR O H d+d– d+ d– C H H H d+ d+ d+ d+ d– d– d– d– O C O H C Cl Cl Cl O C O H pKs = 4,76 (+I-Effekt) pKs = 0,64 (–I-Effekt) Von der Molekülstruktur zur Reaktivität Carbonsäuren sind Protonen-Donatoren. In Protolysereaktionen werden die Protonen der Carboxy-Gruppen in den Carbonsäure-Molekülen an Wasser-Moleküle übertragen, die hierbei als Basen-Teilchen wirken. Bei Monound Dicarbonsäuren, deren Moleküle die gleiche Anzahl von Kohlenstoff-Atomen haben, ist die Dicarbonsäure stets die stärkere Säure (B3). Anhand von B3 wird auch deutlich, dass die Kettenlänge der Carbonsäure-Moleküle einen Einfluss auf die Säurestärke hat. Methansäure ist stärker sauer und reagiert auch heftiger mit Magnesium als Hexansäure. 3377_01_01_2012_Kap1_018_057 23.09.14 06:25 Seite 35 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d s C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |