| Volltext anzeigen | |

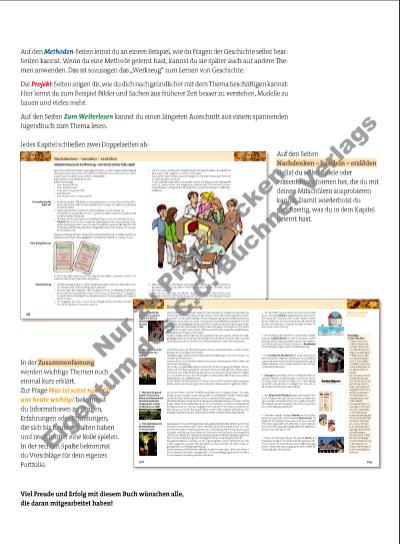

Auf den Methoden-Seiten lernst du an einem Beispiel, wie du Fragen der Geschichte selbst bearbeiten kannst. Wenn du eine Methode gelernt hast, kannst du sie später auch auf andere Themen anwenden. Das ist sozusagen das „Werkzeug“ zum Lernen von Geschichte. Die Projekt-Seiten zeigen dir, wie du dich noch gründlicher mit dem Thema beschäftigen kannst: Hier lernst du zum Beispiel Bilder und Sachen aus früherer Zeit besser zu verstehen, Modelle zu bauen und vieles mehr. Auf den Seiten Zum Weiterlesen kannst du einen längeren Ausschnitt aus einem spannenden Jugendbuch zum Thema lesen. Jedes Kapitel schließen zwei Doppelseiten ab: In der Zusammenfassung werden wichtige Themen noch einmal kurz erklärt. Zur Frage Was ist sonst noch für uns heute wichtig? bekommst du Informationen zu Dingen, Erfahrungen oder Erfi ndungen, die sich bis heute gehalten haben und noch immer eine Rolle spielen. In der rechten Spalte bekommst du Vorschläge für dein eigenes Portfolio. Viel Freude und Erfolg mit diesem Buch wünschen alle, die daran mitgearbeitet haben! 138 139 Nachdenken – handeln – erzählen Absolutismus und Aufklärung – ein historisches Tabu-Spiel Beim Tabu-Spiel treten zwei Gruppen gegeneinander an. Dabei muss ein Teammitglied Ober begriffe geschickt umschreiben, die seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter erraten müssen. Tabu sind dabei je vier weitere Unterbegriffe. Bildet Teams von drei bis fünf Personen. Jedes Team benötigt: • einen Karton (DIN A3) • einen leichten Karton • einen roten und grünen Stift • eine Stoppuhr • einen Kasten (mind. 15 x 10 cm groß) 1. Knickt den großen DIN A3-Karton an beiden Seiten um etwa 6 cm im rechten Winkel ein. Der Karton sollte auf einer Kante stehen können und später im Spiel einen Sichtschutz bilden. 2. Jede Gruppe bereitet mindestens zwölf Spielkarten zu dem Kapitel vor. Die Spielkarten sind jeweils 10 mal 7 cm groß. Schneidet entsprechend große Stücke aus dem leichten Karton aus. 3. Überlegt euch für jede Karte einen Oberbegriff (grün) und vier Unterbegriffe (rot). Hinweis: Gebt euch bei der Auswahl der Unterbegriffe Mühe. Denn das sind die Begriffe, die das gegnerische Team für seine Umschreibungen der Oberbegriffe nicht verwenden darf. Je besser die Wörter ausgewählt sind, umso schwerer tut sich später die andere Seite. Mögliche Oberbegriffe sind: Absolutismus, Gesellschaftsvertrag, Versailles, Aufklärung, Merkantilismus, Hugenotten, Aufgeklärter Absolutismus, Friedrich II., Ludwig XIV. usw. So bereitet ihr das Spiel vor Spielanleitung Zwei Beispielkarten Ihr könnt das Spiel natürlich auch um Begriffe aus anderen Kapiteln erweitern. Ihr müsst das aber vorher in der Klasse absprechen. 1. Jeweils zwei Teams gehen zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Die beiden Gruppen müssen dabei nicht unbedingt gleich groß sein. 2. Das eine Team (im Folgenden „Team A“ genannt) muss die Oberbegriffe der Spielkarten, die Team B erstellt hat, erraten. Dafür bestimmt Team A einen „Tippgeber“. Er umschreibt die Oberbegriffe so, dass seine anderen Teammitglieder sie möglichst schnell erraten. 3. Der Tippgeber von Team A sitzt vor dem Stapel Karten, den Team B erstellt hat. Team B darf die Karten ebenfalls einsehen. 4. Team A muss in 60 Sekunden möglichst viele Oberbegriffe erraten. Sobald die Zeit läuft, beginnt der Tippgeber mit seinen Erklärungen. Dabei achtet Team B darauf, dass der Tippgeber A für seine Erklärungen keine der vier Unterbegriffe verwendet. Er darf außerdem keine Wörter verwenden, die ein Teil des gesuchten Oberbegriffs sind (z. B. „Absolutismus“ bei „Aufgeklärter Absolutismus“). Nicht erlaubt ist auch, eine andere Form des gesuchten Oberbegriffs zu verwenden (Beispiel: Aufklärung – aufklären). 5. Wenn Team A einen Oberbegriff errät, legt der Tippgeber die betreffende Karte in das Kästchen. Wenn er bei seinen Erklärungen gegen die Regeln verstößt, muss er die Karten ablegen. 6. Wenn die Zeit abgelaufen ist, zählt der Tippgeber die Karten in dem Kästchen zusammen. Jede Karte zählt als ein Pluspunkt. Davon werden die abgelegten Karten abgezogen. Daraus ergibt sich die Gesamtpunktzahl. 7. Nun werden die Seiten gewechselt. Nun muss Team B die Karten von Team A erklären. 8. Gewonnen hat das Team mit der höchsten Gesamtpunktzahl. 209208 Zusammenfassung p Vor der Eröffnung des Paulskirchenparlaments 1848 gab es noch keine Parteien. Abgeordnete der Nationalversammlung, die dieselbe Ansicht hatten, bildeten jedoch schnell Fraktionen. Aus ihnen entstanden die meisten der Parteien im Kaiserreich. Einige der heutigen Parteien haben in ihnen ihren Ursprung. p Die Verfassung der Paulskirche und die Reichsverfassung waren föderalistisch, d. h. die Einzelstaaten und die deutsche Zentralregierung sollten gemeinsam regieren. Auch die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat mit Landesregierungen und einer Bundesregierung. p Die Frankfurter Paulskirche gilt heute als Nationaldenkmal und als „Wiege der Demokratie“ in Deutschland. 1944 wurde sie bei einem Bombenangriff zerstört, 1947/48 wieder aufgebaut. Sie ist häufi g Schauplatz für Ehrungen und Festveranstaltungen. p Zeitungen entwickelten sich zum wichtigsten Medium, um Informationen und Meinungen zu verbreiten. Technische Neuerungen machten es möglich, sie in hoher Aufl age zu drucken und günstig zu verkaufen. Erst Ende des 20. Jahrhunderts dominierten andere Medien. p Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt, welches Recht zwischen Privatpersonen gilt. Es trat bereits im Kaiserreich 1900 in Kraft und wurde seither immer wieder verändert. Zum Beispiel wurden Paragrafen, die Frauen benachteiligen, mittlerweile ganz gestrichen. p Es wurden viele der heutigen Vereine bzw. ihre Vorgängervereine gegründet, auch zahlreiche Sportvereine. Ein großer Teil der Fußballvereine wurde in der Kaiserzeit oder schon davor gegründet: „1860 München“ im Jahr 1860, der FC Carl Zeiss Jena 1904. Die Anfänge des FC Rot-Weiß Erfurt reichen bis ins Jahr 1895 zurück. p Durch die Reichsgründung 1871 wurde Berlin, die Hauptstadt Preußens, zur Hauptstadt des Deutschen Reiches. Sie blieb es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Seit der Wiedervereinigung 1989/90 ist Berlin wieder die Hauptstadt ganz Deutschlands. Das Fremdwort „Restauration“ bedeutet, dass die früheren Verhältnisse in Politik und Gesellschaft vor der Französischen Revolution und der Herrschaft Napoleons wiederhergestellt werden sollten. Auf dem Wiener Kongress 1814/15 ordneten die anwesenden Staatsmänner Europa neu, unter Führung des österreichischen Kanzlers Fürst von Metternich. Die französische Vorherrschaft in Europa war nach den Niederlagen Napoleons beendet. Kein Staat sollte künftig so stark sein, dass er sich wieder zur führenden Macht aufschwingen können sollte. Statt Demokratie sollte wieder die alte Ständeordnung gelten, mit Fürsten an der Spitze. Einige politische Änderungen aus der napoleonischen Zeit wurden jedoch nicht rückgängig gemacht. So wurden das alte Heilige Römische Reich Deutscher Nation und die ehemaligen geistlichen und kleineren Herrschaftsgebiete nicht wiederhergestellt. Die Bevölkerung in den deutschen Staaten war aus unterschiedlichen Gründen mit der Situation in Deutschland unzufrieden: Die Regierungen unterdrückten andere politische Meinungen (z. B. durch Zensur) und verboten politische Vereine. Arbeiter lebten oft am Rand des Existenzminimums. Sie verlangten höhere Löhne und eine bessere Versorgung. Die reichen und gebildeten Bürger kritisierten die Bevorzugung der Adligen. Sie verlangten eine Verfassung, Mitbestimmung im Staat und einen geeinten Nationalstaat. Die meisten von ihnen wollten die Monarchie nicht abschaffen und lehnten die radikalen Demokraten ab. Denn diese bekämpften die Monarchie. Alle Bürger sollten gleichberechtigt sein und mitbestimmen. Da die Fürsten die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zuge lassen hatten, schien eine Verfassung für einen deutschen Nationalstaat in greifbarer Nähe. Gemeinsamkeiten sind: Der Vielvölkerstaat Österreich ist ausgeschlossen. Der preußische König ist zugleich Kaiser des geeinten Deutschland. In beiden Verfassungen besteht der Staat aus Einzelstaaten und einer zentralen Reichsregierung. Die Nationalversammlung versuchte 1848/49 eine Reichsgründung „von unten“, d. h. die Bürger wollten eine Staatsordnung nach ihrer Vorstellung schaffen. Die tatsächliche Reichsgründung von 1871 war hingegen eine „von oben“. Die Fürsten stimmten der Reichseinigung unter der Führung Preußens zu. Die Fürsten behielten die Kontrolle über die Regierung, das Parlament hatte vergleichsweise wenige Einfl ussmöglichkeiten. Das Kaiserreich war ein Obrigkeitsstaat. Die gesellschaftliche Elite bildete nach wie vor der Adel. Er hatte die höchsten Ämter in Verwaltung, Militär und Diplomatie inne. Aber nicht nur die Herkunft war für das Ansehen in der Gesellschaft wichtig, sondern auch Vermögen und Bildung. So gehörten auch Unternehmer, hohe Beamte und bürgerliche Offi ziere zur Oberschicht. Besonderes Ansehen genoss das Militär. Die Bürger glaubten, dass die nationale Einigung durch die Siege der Armee zustande gekommen sei. Ein gesellschaftlicher Aufstieg war für Angehörige der unteren Schichten nur sehr schwer möglich (u. a. Landarbeiter, Dienstboten, Industriearbeiter). Sie hatten meist nur geringe Löhne und eine geringe Bildung. Frauen waren grundsätzlich benachteiligt. Sie bekamen geringere Löhne und waren in Ehe und Familie dem Mann untergeordnet. Die Frauenbewegung setzte sich vor allem für eine bessere Ausbildung und mehr Rechte ein. 2. Was waren die Ziele der Revolution von 1848/49? 3. Was sind die grundlegende Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Reichseinigung 1871 und der Verfassung von 1848? Was ist sonst noch für uns heute wichtig? 1. Was bedeutet die Bezeichnung „Restauration“ für die Zeit zwischen 1815 und 1848 Reichstag Gesetzgebung Budgetrecht* Staatenhaus 192 Vertreter auf 6 Jahre Volkshaus 1 Abgeordneter auf 50 000 Einwohner kontrolliert „Mitte“ (Liberale): für eine konstitutionelle Monarchie „Linke“ (Demokraten): für eine demokratische Republik „Rechte“ (Konservative): für eine starke Stellung der Fürsten Ohne feste Zuordnung 47 % 15 % 6 % 4. Wie veränderte sich die Gesellschaft im Kaiserreich? Vorschläge für dein Portfolio – Gustav Struve und Friedrich Hecker waren zwei bedeutende und beliebte Revolutionäre von 1848/49. Ihre Bilder waren auch auf „Revolutionssouvenirs“. Suche Bilder der beiden und schreibe kurze Biografien ihres abenteuerlichen Lebens. – Die Germania war ein Symbol für Deutschland. Sie wurde seit Beginn des 19. Jahrhunderts unterschiedlich dargestellt. Stelle einige Bilder zusammen und beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede. – Am sogenannten „Sedanstag“ wurde jedes Jahr am 2. September in Deutschland der entscheidende Sieg des Deutschen Reichs über Frankreich 1870 gefeiert, auch an Schulen (z. B. mit Kranzniederlegungen, Reden, feierlichen Gesängen). Schreibe einen Artikel für eine heimlich gedruckte Schülerzeitung in der Kaiserzeit, in dem du die Teilnahme an den Feierlichkeiten ablehnst. Auf den Seiten Nachdenken – handeln – erzählen stellst du selbst Spiele oder Präsentationsformen her, die du mit deinen Mitschülern ausprobieren kannst. Damit wiederholst du gleichzeitig, was du in dem Kapitel gelernt hast. N u r P rü fz w e c k e n E ig e n u m d s C .C . B u c h n r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |