| Volltext anzeigen | |

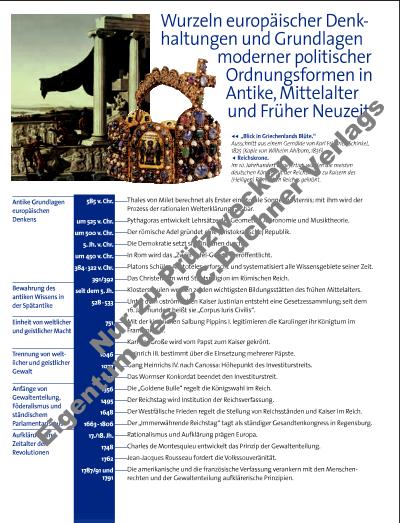

Die Wurzeln der europäischen Kultur liegen in Antike und Mittelalter. Für uns Europäer haben fast alle Wissenschaften ihren Ursprung im antiken Griechenland. Die griechischen Philosophen versuchten durch systematisches Denken und methodisch strenges Vorgehen zu ergründen, was hinter den sichtbaren Dingen und dem scheinbar Feststehenden lag. Sokrates, sein Schüler Platon sowie dessen Schüler Aristoteles gelten als die Begründer der abendländischen Philosophie. Für viele gilt Thales von Milet als erster Naturwissenschaftler. Ihm gelang es als Erstem, eine totale Sonnenfi nsternis vorauszuberechnen und ein bis dahin den Göttern zugeschriebenes Naturereignis rational zu erklären. An den mittelalterlichen Universitäten wurde die Rationalität zum Maßstab im Denken des mittelalterlichen Europa erhoben. Besonders die Künstler und Gelehrten der Renaissance und des Humanismus ließen sich von der Antike beeinfl ussen. Wie schon die griechischen Philosophen 2 000 Jahre zuvor sahen sie im Menschen den Mittelpunkt der Welt. In Architektur, Bildhauerei und Literatur wirken die antiken Vorbilder bis heute fort. Der zweite Eckpfeiler des Altertums, der unsere heutige Welt beeinfl usst hat, ist das Römertum. Von besonders nachhaltiger Wirkung für die weitere Entwicklung Europas war das Römische Recht. Den Anfang bildete das um 450 v. Chr. veröffentlichte „Zwölf-TafelGesetz“. Erst im 6. Jahrhundert n. Chr. erschien das nächste große Gesetzeswerk: das Corpus Iuris Civilis. Es bildete die Grundlage für fast alle europäischen Rechtsordnungen. Regeln und Bestimmungen des Römischen Rechts lassen sich noch im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) von 1900 nachweisen. Zum römischen Erbe gehört auch das Christentum. Über kirchliche und klösterliche Handschriften sowie durch Latein als europäische Wissenschaftssprache wurde das antike Wissen im Mittelalter und bis heute bewahrt. Wesentliche Prinzipien, die heute unsere europäisch-westliche Vorstellung von politischer Ordnung und „Gewaltausübung“ bestimmen, reichen weit ins Mittelalter und die Frühe Neuzeit zurück. So ist die Trennung von weltlicher und geistlicher Gewalt als Wurzel des weltlichen, also kirchenunabhängigen Staates das Ergebnis einer jahrhundertelangen Entwicklung. Sie begann im 11. und 12. Jahrhundert mit dem Investiturstreit, in dem der König und Kaiser seine sakrale Würde und Herrschaftslegitimation verlor, die ihn seit dem frühen Mittelalter ausgezeichnet hatte. Erstmals wurde damit eine Trennung der Herrschaft in einen weltlichen und geistlich-religiösen Bereich vorgenommen. Erst seit dem 18. Jahrhundert setzte sich mit der Aufklärung und der Idee der Volkssouveränität die Vorstellung durch, die allein das Volk zum souveränen Träger der Staatsgewalt bestimmte und nicht religiöse Instanzen, sondern die Verfassung zur Grundlage des politisch-gesellschaftlichen Zusammenlebens erklärte. Auch Gewaltenteilung und Parlamente sind das Ergebnis vormoderner Entwicklungen. Sie wurzeln im Prinzip der Herrschaftsbeteiligung der Fürsten und später der Stände. Wichtige Entscheidungen musste der König auf Hofoder Reichstagen mit Zustimmung der Großen aus allen Teilen des Landes treffen. Im späten Mittelalter wurden die Reichsfürsten in ihren Territorien selbstständiger und mächtiger. Die Machtverteilung zwischen ihnen und dem König wurde in der „Goldenen Bulle“ von 1356 und im Westfälischen Frieden von 1648 niedergelegt. Während der Aufklärung wurden in England und Frankreich neue Staatslehren entwickelt. Sie richteten sich gegen die absolutistische Herrschaft (Absolutismus) und forderten die Kontrolle und Teilung der Staatsgewalt sowie die Volkssouveränität. Die amerikanische und französische Verfassung von 1787/91 und 1791 verankerten schließlich grundlegende Menschenrechte und die Teilung der staatlichen Gewalt in eine gesetzgebende, ausführende und richterliche. Sie verwirklichten die Bindung allen staatlichen Handelns an Recht und Verfassung. Das gilt für demokratische Verfassungen bis heute. p Stellen Sie die Wurzeln der europäischen Kultur zusammen und ergänzen Sie sie um weitere. p Tragen Sie die wesentlichen Prinzipien politischer Ordnungen in eine Tabelle ein und ordnen Sie deren historische Grundlagen (Daten, Ereignisse, Grundbegriffe, Erläuterungen) mithilfe des Grundwissens zu. Auf einen Blick 9 Nu r z u Pr üf zw e ke n Ei ge nt um de s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |