| Volltext anzeigen | |

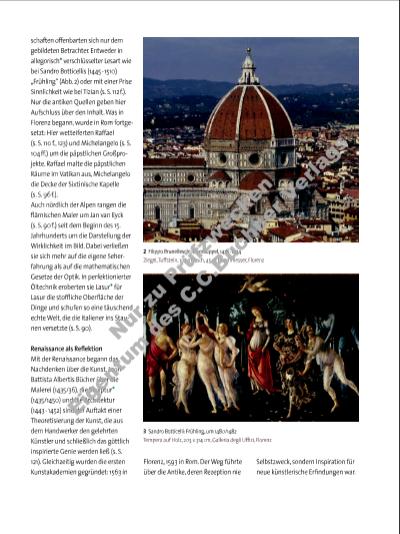

schaften offenbarten sich nur dem gebildeten Betrachter. Entweder in allegorisch* verschlüsselter Lesart wie bei Sandro Botticellis (1445 1510) „Frühling“ (Abb. 2) oder mit einer Prise Sinnlichkeit wie bei Tizian (s. S. 112 f.). Nur die antiken Quellen geben hier Aufschluss über den Inhalt. Was in Florenz begann, wurde in Rom fortgesetzt: Hier wetteiferten Raffael (s. S. 110 f., 123) und Michelangelo (s. S. 104 ff.) um die päpstlichen Großprojekte. Raffael malte die päpstlichen Räume im Vatikan aus, Michelangelo die Decke der Sixtinische Kapelle (s. S. 96 f.). Auch nördlich der Alpen rangen die fl ämischen Maler um Jan van Eyck (s. S. 90 f.) seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts um die Darstellung der Wirklichkeit im Bild. Dabei verließen sie sich mehr auf die eigene Seherfahrung als auf die mathematischen Gesetze der Optik. In perfektionierter Öltechnik eroberten sie Lasur* für Lasur die stoffl iche Oberfl äche der Dinge und schufen so eine täuschend echte Welt, die die Italiener ins Staunen versetzte (s. S. 90). Renaissance als Refl ektion Mit der Renaissance begann das Nachdenken über die Kunst. Leon Battista Albertis Bücher über die Malerei (1435/36), die Skulptur* (1435/1450) und die Architektur (1443 1452) sind der Auftakt einer Theoretisierung der Kunst, die aus dem Handwerker den gelehrten Künstler und schließlich das göttlich inspirierte Genie werden ließ (s. S. 121). Gleichzeitig wurden die ersten Kunstakademien gegründet: 1563 in Florenz, 1593 in Rom. Der Weg führte über die Antike, deren Rezeption nie 3 Sandro Botticelli: Frühling, um 1480/1482 Tempera auf Holz, 203 x 314 cm, Galleria degli Uffi zi, Florenz 2 Filippo Brunelleschi: Domkuppel, 1418 1434 Ziegel, Tuffstein, 107 m hoch, 45 m Durchmesser, Florenz Selbstzweck, sondern Inspiration für neue künstlerische Erfi ndungen war. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |