| Volltext anzeigen | |

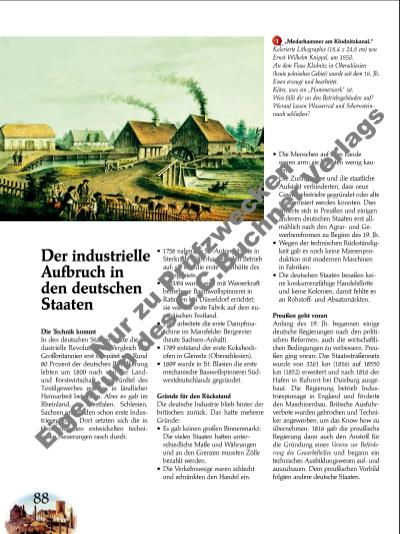

89 1. Franz Dinnendahl hatte viele Schwierigkeiten zu überwinden. Zähle sie auf (M 1). 2. Beschreibe, wie der preußische Staat versuchte, den „Gewerbefleiß“ zu fördern. Erläutere die Ziele der Maßnahmen (M 3). 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 30 von Swift nebst Schleifbank für Sie hier nachbauen und sorgfältig verpackt […] abgehen lassen. Diese Maschine wird Ihnen als eine Aus zeichnung bewilligt, jedoch unter der Be dingung, solchen Fabrikanten des Inlandes, welche sich bei Ihnen melden, und dergeichen Maschinen bei sich einzuführen wünschen, davon Kenntnis nehmen zu lassen und sie ihnen zu einem angemessenen Preise zu bauen. Erster Text: Wilhelm Treue/Karl-Heinz Manegold, Quellen zur Geschichte der industriellen Revolution, a.a.O., S. 110. Zweiter Text: Preußen. Zur Sozialgeschichte eines Staates. Eine Darstellung in Quellen. Bearbeitet von Peter Brandt, Reinbek 1981, S. 226 1 Aller Anfang ist schwer Der Mechaniker Franz Dinnendahl baute mit 26 Jahren seine erste Dampf maschine. Sie sollte das Grundwasser aus einem Bergwerk pumpen. Dinnendahl schuf damit eine Voraussetzung dafür, dass sich das Land an Rhein und Ruhr zum größten europäischen Industrie gebiet entwickeln konnte. In seiner „Selbstbiographie“ schreibt Dinnendahl, der 1826 starb: Ich bin also von Hause aus der Sohn eines Müllers. Auf meine Erziehung und Bildung konnten meine Eltern durchaus nichts weiter verwenden, als dass sie mich in einer elenden Dorfschule notdürftig lesen und das Alphabet schreiben lehren ließen. Wegen ihrer Dürftigkeit musste ich mir schon in meinem 12. Jahre durch Schweine hüten mein Brot verdienen. Indessen hatte ich von Kindheit an eine unwiderstehliche Neigung zur Mechanik […]. In meinem 16. Jahre ungefähr ließ ich mich als Bergmann einschreiben und arbeitete nun, anfänglich als Schlepper, nachher als Hauer […]. Allein der Himmel wollte es, dass ein Oheim* von mir den Vorschlag tat, die bergmännische Arbeit ganz daran zu geben, und mich dagegen den Zimmermannund Schreinerarbeiten zu widmen […]. Dieser Vorschlag gefiel mir […], und 14 Tage nachher war ich schon bei einem so genannten Bauern schrei ner, der zugleich Zimmermann war. 1801 erhält Dinnendahl den Auftrag zum Bau einer Dampfmaschine; über seine Arbeit schreibt er: Schreinerund Zimmermannsarbeiten verstand ich selbst, aber nun musste ich auch Schmiedearbeiten machen, ohne sie jemals gelernt zu haben**. Indessen schmiedete ich fast die ganz Maschine mit eigener Hand, selbst den Kessel, so dass ich 1 – 1 1/2 Jahr fast nicht anders als Schmiedearbeiten verfertigte. Hedwig Behrens, Mechanikus Franz Dinnendahl. Erbauer der ersten Dampfmaschinen an der Ruhr. Leben und Wirken aus zeitgenössischen Quellen, Köln 1970, S. 29 und 36 * Oheim: Onkel ** Der Grund: Es gab keinen Schmied in seiner Gegend. 3 Staatliche Impulse 1822 gründet Peter Beuth, ein hoher preu ßischer Beamter des Finanzministeriums, in Berlin den „Verein zur Beförderung des Ge werbe fleißes in Preußen“ nach dem Vorbild der englischen „Society of Arts“. Auf der Eröffnungsver anstaltung sagt er: Der Gewerbefleiß, welchen zu befördern wir beabsichtigen, ist die Grundlage des Reichtums einer Nation […]. Wer in einem Lebensverhältnisse, welches es sei, still steht, der steht nur scheinbar still, die Wahrheit ist, er geht zurück; es gibt nur Vorschreiten und Rückschreiten im Leben. – Diese Wahrheit ist nirgends sichtbarer, als beim Betriebe der Gewerbe. – Der Ge werbetreibende lebt im Wettstreit mit seinen nächsten Gewerbsgenossen, mit den Ge werbs genossen desselben Landes, mit denen der übrigen Welt; alle suchen […] ihm den Rang abzugewinnen. 1827 wird der Firma Harkort in Wetter an der Ruhr mitgeteilt: Das Ministerium des Innern hat die neue amerikanische Scheer-Maschine 2 Die Harkort’sche Fabrik auf Burg Wetter an der Ruhr. Ölgemälde (43,5 x 57,5 cm) von Alfred Rethel, 1834. Die auf das 13. Jh. zurückgehende Burg Wetter befand sich seit 1819 im Besitz von Friedrich Harkort und Heinrich Kamp, die dort die Mechanische Werkstätte Harkort & Co. einrichteten. Im oberen Teil, dem ehemaligen Burghof, befand sich links das Eisenhüttenwerk. Das weiße Gebäude war vermutlich der Sitz der Verwaltung. Unten rechts war das Walzwerk, aus dessen Dächern Schornsteine ragen. Das Bild spiegelt sinnbildlich den revolutionären Umbruch. Erkläre! 4753_081_098 03.11.16 07:42 Seite 89 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge tu m d s C .C .B uc hn V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |