| Volltext anzeigen | |

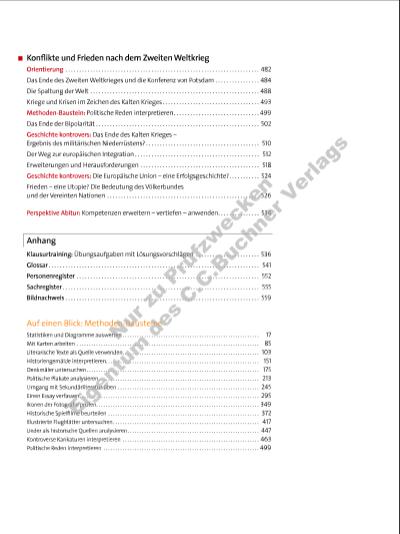

Mit diesem Buch arbeiten und lernen Der Band verfolgt eine doppelte Zielsetzung: Er ist Lernund Arbeitsbuch zugleich! Er bietet die Materialbasis für einen vielseitigen und methodenorientierten Unterricht und setzt die im Kernlehrplan benannten Kompetenzbereiche konsequent um. Buchners Geschichte Oberstufe ist darüber hinaus für die selbstständige Wiederholung des Unterrichtsstoffes und für eine systematische Vorbereitung auf Klausuren geeignet. Dieser Anspruch wird durch folgende konzeptionelle Elemente verwirklicht: Einführungsseiten zu den Großkapiteln • zeigen links einige für das Inhaltsfeld relevante und charakteristische Abbildungen, die erinnerungskulturelle Aspekte berühren; • geben rechts einen Überblick zur Kompetenzorientierung und, damit verbunden, Hinweise auf den anzustrebenden Kompetenzerwerb bei der Bearbeitung des Großkapitels. Orientierungsseiten zu den Themenkapiteln • knüpfen an die inhaltlichen Schwerpunkte des Lehrplans an und schaffen die Voraussetzungen für ein strukturgeschichtliches Arbeiten; • bestehen immer aus einer charakteristischen Abbildung, einem Überblickstext, einem Zeitstrahl, einer Karte und übergreifenden Leitfragen. Darstellungen/Verfassertexte • vermitteln ein Verständnis für die historischen Zusammenhänge und Strukturen und sind mit den Materialien vernetzt (u M1, u M2 usw.); • gliedern sich in überschaubare, kleinere Sinnabschnitte, sodass sie auch als Nachschlagewerk benutzt werden können; • sind am Ende mit kompetenzorientierten Arbeitsvorschlägen versehen, die eine kritische Rezeption des Darstellungstextes einfordern; • enthalten in der Randspalte Mediencodes für Geschichte In Clips und Internettipps* sowie Literaturund Filmtipps. Wichtige Begriffe und Personen werden ebenfalls in der Randspalte erläutert. * Auf unserer Homepage (www.ccbuchner.de) fi nden Sie Filmausschnitte und Internetadressen zu bestimmten Themen. Geben Sie dazu in das Suchfeld unserer Internetseite den angegebenen Mediencode ein. Karl Marx (1818 1883): protestantisch getaufter Jude aus Trier; Ökonom, Philosoph und Begründer des Marxismus Friedrich Engels (1820 1895): Kaufmann, Philosoph und sozialistischer Politiker aus Barmen, Freund und Mit arbeiter von Marx 28 Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Massengesellschaft Ansätze zur Lösung der Sozialen Frage Die Entstehung der Sozialen Frage Das 19. Jahrhundert war geprägt von einem hohen Bevölkerungswachstum. Für die Industriearbeiter und die Lohnarbeiter in der Landwirtschaft, die nichts als ihre Arbeitskraft hatten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, wurde zeitgenössisch der Begriff Proletarier üblich. Deren Lebenserwartung war wegen der schwierigen Arbeitsund Lebensbedingungen gering. Zwischen 1882 und 1907 verdoppelte sich die Arbeiterschaft in Deutschland, bis zum Ersten Weltkrieg wurde sie zur größten sozialen Gruppe. Immer mehr Menschen zogen in die Industriegebiete und waren in Großunternehmen tätig. Trotz ihres wachsenden Anteils an der Bevölkerung blieben die Arbeiter lange ohne politische Mitbestimmung. Die Wahlsysteme bevorzugten häufi g Bürger mit großem Vermögen, so etwa das Dreiklassenwahlrecht in Preußen, das die unteren Schichten nahezu zur politischen Bedeutungslosigkeit verurteilte. Bereits die Zeitgenossen sahen die Not und die daraus erwachsenden sozialen Probleme. Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen unabhängig voneinander die ersten Genossenschaften, die Hilfe zur Selbsthilfe boten. Vorschussund Kreditvereine – die Vorläufer der heutigen Volksbanken – sollten den Mitgliedern Kredite für nötige Investitionen gewähren. Einzelne Unternehmer versuchen zu helfen Die Mehrzahl der Unternehmer sah in den Arbeitern in erster Linie einen Kostenfaktor und kümmerte sich nicht um deren Lebensbedingungen. Nur wenige Arbeitgeber entschieden sich, die Lage ihrer Beschäftigten zu verbessern. Dabei spielten nicht nur christliche und allgemein humanitäre Überlegungen eine Rolle, sondern auch die Furcht, die zunehmende Verelendung der Arbeiter könnte zu Aufständen oder zur Revolution führen. Daher gründeten etwa die Großunternehmer Alfred Krupp (u M2) und Friedrich Harkort in ihren Betrieben ab 1836 erste Betriebskrankenkassen. Dies sicherte die Familien der Arbeitnehmer ab, wenn der Ernährer krank wurde oder wegen Invalidität nicht mehr oder nur eingeschränkt arbeiten konnte. Ergänzt wurde diese Absicherung im Krankheitsfall durch eine Altersversorgung, zu deren Finanzierung die Unternehmer beitrugen. Der Bau von Werkswohnungen sollte die Wohnsituation der Beschäftigten verbessern. Hygieneund Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz dienten der Vorbeugung von Krankheiten und Unfällen. Durch den Einkauf von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs in Konsumvereinen konnten die Arbeiter ihre Lebenshaltungskosten senken. Der revolutionäre Weg: Karl Marx und der Kommunismus Unter dem Eindruck der katastrophalen Lebensumstände der Arbeiterschaft entwickelte der Philosoph und Journalist Karl Marx in Zusammenarbeit mit dem Unternehmersohn Friedrich Engels die Theorie des modernen Kommunismus. Im Zentrum von Marx’ Weltbild stand der Gedanke, dass die Wirtschaft das zentrale Element jeder Gesellschaft sei (Materialismus). Veränderungen in einer Gesellschaft können demnach nur durch die Änderung der materiellen Verhältnisse erreicht werden. Marx unterteilte die Geschichte der Menschheit bis in die Gegenwart in vier Zeitabschnitte: Urgesellschaft, antike Sklavenhaltergesellschaft, mittelalterliche Feudalgesellschaft und die Epoche des Kapitalismus, der auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln beruhe. Seiner Ansicht nach war das soziale Elend der Arbeiter eine zwangsläufi ge Folge der Produktionsbedingungen des Kapitalismus, da sich in dieser Gesellschaftsordnung zwei Klassen Proletarier: Der Begriff leitet sich ab von der Bezeichnung für diejenigen Bürger im Alten Rom, die nichts anderes besaßen als ihre eigenen Nachkommen (lat. proles). Dreiklassenwahlrecht: Wahlsystem, bei dem die wenigen Großsteuerzahler der ersten Klasse (etwa fünf Prozent der Wahlberechtigten) ebenso viele Abgeordnete wählen konnten wie die Masse der Bevölkerung (rund 80 Prozent). Dieses Wahlsystem galt in Preußen von 1850 bis 1918. Genossenschaft: Zusammenschluss von selbstständigen Personen zu einem Geschäftsbetrieb. Damit können verschiedene Bereiche wie Einkauf, Lagerung oder Maschinenhaltung gemeinsam („genossenschaftlich“) betrieben und die Kosten verteilt werden. Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise o Standbild von Alfred Krupp im Ruhr Museum in Essen neben einem Foto der Hochöfen der Friedrich-Wilhelms-Hütte in Mülheim an der Ruhr. Foto von 2010. Das Museum befi ndet sich in der ehemaligen Kohlenwäsche der Zeche Zollverein, Schacht XII in Essen und zeigt in seiner Dauerausstellung die gesamte Natur und Kulturgeschichte des Ruhrgebietes. i An der „Heimatfront“. Westfalen und Lippe im Ersten Weltkrieg. Plakat zu einer Wanderausstellung des LWL-Museumsamtes für Westfalen, die 2014/15 in acht Museen in Westfalen-Lippe präsentiert wurde. Die Epoche zwischen 1880 und 1930 war von tief greifenden ökonomischen und sozialen Umwälzungen geprägt. Schneller als in den Jahrhunderten und Jahrtausenden davor veränderten sich die Bedingungen der menschlichen Existenz. Die Zweite Industrielle Revolution schuf die Bedingungen der europäischen Moderne und der durch sie geprägten Globalisierung. Sie brachte technischen, medizinischen und sozialen Fortschritt, führte aber auch zu Umweltverschmutzung. Sie ermöglichte die Europäisierung der Welt sowie koloniale Ausbeutung, und sie veränderte die Kriegsführung. Breiteren gesellschaftlichen Schichten wurden politische Teilhabe und steigender Wohlstand ermöglicht; andererseits erzeugte die krisenhafte Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft neues Elend. Die zunehmende internationale Verfl echtung stellte die nationalen Regierungen vor neue Aufgaben und beeinfl usste ihre Handlungsspielräume. Diese Epoche zerfällt in eine Vorkriegszeit, in der Industrialisierung und kapitalistische Wirtschaft sich schnell entwickelten, die Zeit des Ersten Weltkrieges, der als „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird, sowie in eine Prosperitätsperiode im Anschluss an diesen Krieg, die in eine globale Wirtschaftskrise mündete, in der sich die politische Landschaft Europas wiederum änderte. In diesem Kapitel können folgende Kompetenzen erworben werden: u Sachund Urteilskompetenz • Sie setzen sich mit Modernisierungsprozessen in den Bereichen Bevölkerung, Technik, Arbeit, soziale Sicherheit und Umwelt auseinander. • Sie beschäftigen sich mit den durch die Industrialisierung veränderten Lebensbedingungen unterschiedlicher sozialer Gruppen. • Sie erarbeiten Merkmale, Motive, Ziele, Funktionen und Formen des Imperialismus. • Sie beurteilen ausgehend von kontroversen Positionen ansatzweise die Verantwortung für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. • Sie charakterisieren die Modernität der Kriegsführung und -wirtschaft im Ersten Weltkrieg und erörtern die Relevanz der Unterscheidung zwischen „herkömmlicher“ und „moderner“ Kriegsführung. • Sie untersuchen Ursachen und Wirkungszusammenhänge der Weltwirtschaftskrise. • Sie erörtern kritisch wirtschaftliche und politische Krisenentscheidungen sowie Krisenbewältigungsstrategien. • Sie fragen nach der Eignung des Fortschrittsbegriffes für die Interpretation von Industrialisierungsprozessen. u Methodenkompetenz Drei Methoden stehen in diesem Großkapitel im Fokus: • Statistiken und Diagramme auswerten • Mit Karten arbeiten • Literarische Texte als Quellen verwenden u Handlungskompetenz • Sie erörtern die Verantwortung für historische Sachverhalte und deren Konsequenzen am Beispiel des Imperialismus. • Sie setzen sich mit Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung historischer Erfahrungen in Bezug auf die Krisenhaftigkeit der globalen wirtschaftlichen Entwicklung auseinander. i Freizeitspaß im Weltkulturerbe. Foto von 2007. Auf dem Gelände der Kokerei Zollverein in Essen-Katernberg kann im Winter auf dem ehemaligen Löschbecken entlang der Ofenbatterien Schlittschuh gelaufen werden. Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Massengesellschaft 13Orientierung Orientierung Mitte des 18. Jahrhunderts begann in England eine radikale Veränderung der Gesellschaft und der wirtschaftlichen Strukturen, die wenig später auch in Deutschland einen tief greifenden Wandlungsprozess auslöste und die von Historikern als „Industrielle Revolution“ bezeichnet wird. Technische Neuerungen revolutionierten die Produktion von Gütern oder Nahrungsmitteln, den Informationsaustausch, das Transportwesen, das tägliche Leben. Sie sorgten auch dafür, dass die Menschen in immer höherem Tempo und nach immer präziserem Takt arbeiteten, sich fortbewegten und miteinander kommunizierten. Im Lauf der Industrialisierung wurden unterschiedliche Industriezweige zum Motor der Gesamtwirtschaft. Anfangs war dies die Textilindustrie, später folgten Schwerindustrie und Maschinenbau. In der Phase der „Zweiten Industriellen Revolution“ seit 1880 wurden die Elektround die chemische Industrie zu den „Schrittmachern“ für das wirtschaftliche Wachstum. Mit der Industrialisierung veränderte sich die Gesellschaft grundlegend. Der überwiegende Teil der Bevölkerung war nun in der gewerblichen Produktion tätig; die neu entstandene Arbeiterschicht und ihre elenden Lebensbedingungen stellten die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen. Die Dynamik der Wirtschaft, ihr Aufoder Abschwung hängt seit der Industrialisierung nicht mehr vorrangig von den Erträgen der Landwirtschaft ab, sondern von der Produktion und dem Konsum von Industriegütern. Viele Zeitgenossen begriffen die technischen Errungenschaften und die Mehrung des Wohlstandes als „Fortschritt“. Die durch die Industrialisierung verursachte Zerstörung der Umwelt wurde nur von wenigen kritisiert. Das folgende Kapitel behandelt die Bedingungen der europäischen Moderne aus sozial-, wirtschaftsund umweltgeschichtlicher Perspektive, konzentriert auf das deutsche Beispiel. Sie erläutern Ausmaß und Auswirkungen der Urbanisierung, untersuchen Veränderungen in der Unternehmensstruktur und setzen sich mit den Arbeits und Lebensbedingungen der Arbeiterschicht vor dem Ersten Weltkrieg auseinander; dazu überprüfen Sie die Aussagekraft von Statistiken. Sie analysieren Emanzipationsbestrebungen und ihre Erfolge und diskutieren die Angemessenheit des Fortschrittsbegriffes. 1830 1835 1840 1850 1855 1860 1865 1870 19051900 1910 19151845 1890 189518801875 1885 o Die industriellen Standorte in Deutschland um 1900. ca. 1895 1913 Ein wachsendes Realeinkommen ermöglicht breiteren Schichten Freizeitaktivitäten und Massenkonsum 1913 Henry Ford setzt in den USA erstmals ein Fließband bei der Automobilfertigung ein 1914 Die Arbeitszeit sinkt durchschnittlich auf etwa neun Stunden pro Tag 1834 Gründung des Deutschen Zollvereins 1835 Erste deutsche Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth 1847 Erste Telegrafenleitung zwischen Berlin und Potsdam 1848 / 49 Revolution in Deutschland ab ca. 1850 „Durchbruchphase“ der Industrialisierung in Deutschland; Gründung einer Vielzahl von Banken 1869 Wilhelm Liebknecht und August Bebel gründen die Sozial demokratische Arbeiterpartei (SDAP) 1871 Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1873 1895 „Gründerkrise“ und Zeit der „Großen Depression“ 1875 1910 In Deutschland entstehen industrielle Ballungs zentren In diesem Kapitel werden folgende Fragen erörtert: u Welchen Vorbedingungen unterlag die Industrialisierung in Deutschland und wie gestaltete sich ihr Verlauf? u Welche Modernisierungsprozesse kennzeichnen die Industrialisierung in den Bereichen Bevölkerung, Technik, Arbeit, soziale Sicherheit, Kommunikation, Verkehr und Umwelt? u Wie wirkte sich die „Große Depression“ Ende des 19. Jahrhunderts auf die Arbeitsund Lebensbedingungen der Menschen aus? i Das Werk Leverkusen (Bayer AG). Ölgemälde von Otto Bollhagen (183 x 580 cm), 1912 1921 (Ausschnitt). Es wurde für das Konferenzzimmer des Direktors in Auftrag gegeben. p p Das Gemälde entspricht der für diese Zeit typischen Pano ramadarstellungen von Werkanlagen. Beschreiben Sie die charakteristischen Merkmale des Bildes und beurteilen Sie seine Wirkungsabsicht. München Wien Kiel Hamburg Bremen Hannover Braunschweig Dortmund Bielefeld Essen Aachen Köln Düsseldorf Siegen Wetzlar Saarbrücken Mannheim Stuttgart Freiburg Basel Zürich St. Gallen Augsburg Nürnberg Brünn Graz Klagenfurt Prag BreslauLeipzig Halle Berlin Posen Lodz Zwickau Dresden Maschinenbau Chemische Industrie Textilindustrie Hüttenindustrie Bergbau Grenze des Deutschen Reiches von 1871 Chemnitz 1883 1889 Einführung staatlicher Sozialgesetze ab 1880 Massenproduktion; Kartell und Syndikatsbildung 1894 Unter dem neu gegründeten Dachverband „Bund Deutscher Frauenvereine“ entfaltet die Frauen bewegung größere Wirkung im Kaiserreich ab 1890 / 95 Deutschland steigt durch den Aufschwung in den „modernen Industrien“ (Elektrotechnik, Chemie und Maschinenbau) zu einer der größten Industrienationen auf 1876 Nikolaus August Otto entwickelt den ersten Verbrennungsmotor 4677_1_1_2015_008-009_Vorwort.indd 8 17.07.15 11:56 Nu r z Pr üf zw ec ke n Ei tu m d es C. C. Bu ch ne r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |