| Volltext anzeigen | |

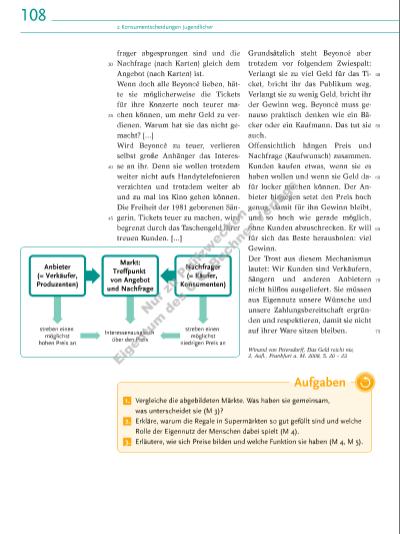

109 2.3 Konsum unter der Lupe – was das Konsumverhalten beeinfl usst M 6 Preisbildung im Modell: „Preis-Mengen-Diagramm“ Ein paar Worte zur Methode Ja, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Jedes Welt bild, jede Analyse folgt einer Theorie oder einem Modell. Anders könnte man die Realität nicht erfassen. Uns fehlte einfach die Handlungsgrundlage. Aber warum? Weil die Welt so „komplex“ ist, dass zu ihrem auch nur annähernden Verständnis eine – oft erschreckend – vereinfachte Darstellung nötig ist. […] Es ist deshalb unsinnig, ein Modell zu kritisieren, weil es zu ein fach und nicht „realistisch“ genug sei. Modelle sind naturgemäß nicht realistisch, und kein Ökonom ist so blind, das nicht zu sehen. Er überlegt sich ja gerade eine Theorie, um jene Phänomene, die zu komplex für unsere Hirne sind, in ihrem Kern zu erfassen; von daher auch die zwingende Notwendigkeit, sich eine vereinfachte, „unrea listische“ Darstellung dieser Phänomene auszudenken. Nach dieser Methode arbeiteten schon die Wissenschaftler im Mittelalter. Phy siker verwenden extrem vereinfachte Modelle von Atomen, Wirt schaftswissenschaftler benutzen nicht weniger vereinfachte Modelle von Märkten. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass alle Theorien glei chermaßen gültig sind. Es gilt auch nicht, Modelle zu konstruieren, die so einfach sind, dass sie absurd werden. Oder, um es mit Paul Valery zu sagen: „Was einfach ist, ist falsch, was komplex ist, ist nicht brauchbar.“ Eine Theorie sollte so gestaltet sein, dass darin alle unwichtigen Aspekte eines Phänomens unbeachtet bleiben. Das zu erreichen ist nicht nur eine Wissenschaft, sondern auch eine Kunst. André Fourcans, Die Welt der Wirtschaft, 4. Aufl ., Frankfurt 1999, übersetzt von Sabine Schwenk, S. 19 f. Preisbildung unter der Lupe Um das Prinzip der Preisbildung zu verstehen, bedient man sich eines Modells. In diesem Modell wird angenommen, dass sich Angebot und Nachfrage unabhängig voneinander bilden. Betrachten wir also zunächst die Nachfrageseite: Für Schüler und Lehrer einer Schule soll ein Mittagessen angeboten werden. Jeden Donnerstag sollen Gemüseburger verkauft werden. Lehrer und Schüler stellen die Nachfrage auf dem Gemüseburgermarkt dar. Natürlich unterscheiden sich die Nachfrager: Manche haben mehr, manche weniger Hunger, einige haben mehr Geld für den Mittagstisch zur Verfügung als andere, nicht alle mögen Gemüseburger, für viele ist es ihr Leibgericht. Wie könnte sich also die Nachfrage nach den Bratlingen entwickeln? Nehmen wir an, 100 Schüler und Lehrer wären bereit, 3 f für ihren Gemüseburger auszugeben. Bei einem niedrigeren Preis von 2 f wären schon weitere 100 Schüler und Lehrer geneigt, den Mittagssnack zu kaufen. Nochmals 100 Schüler und Lehrer würden die Burger nachfragen, wenn der Preis dafür nur 1 f betragen würde. Es ist einleuchtend, dass die Schüler und Lehrer, die bereit gewesen wären, 2 oder 3 f für den vegetarischen Burger auszugeben, auch für 1 f kaufen würden. Sie freuen sich lediglich, dass sie ihn so günstig bekommen. Wie man erkennen kann, ist die Nachfrage bei einem niedrigen Preis höher. Umgekehrt ist die Nachfrage geringer, wenn der Preis hoch ist. Deshalb addiert sich die Nachfrage der einzelnen Käufer mit abnehmendem Preis. Im Modell spricht man von der aggregierten (zusammengefassten) Nachfrage. Sie lässt sich grafi sch so darstellen: Methode N r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |