| Volltext anzeigen | |

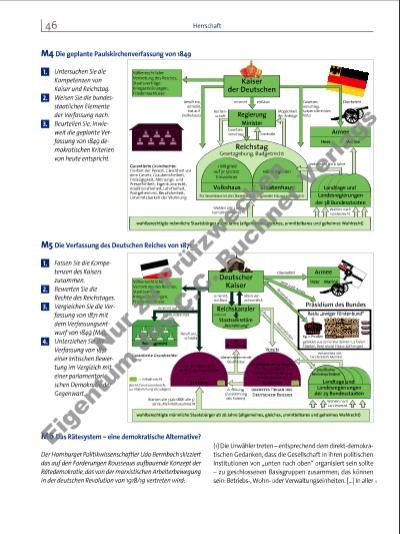

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Neueste Zeit: Demokratisches Gedankengut im 19. und 20. Jahrhundert 47 Reichspräsident Reichstag wahlberechtigte Staatsbürger ab 21 Jahre (allgemeines, gleiches, unmittelbares und geheimes Wahlrecht) 66 Stimmen der 18 Länder 1919: 421 Abgeordnete bis 1933: 647 Abgeordnete Reichswehr Reichsrat §§ Gesetzgebung Art. 48: Notverordnung Art. 25: Auflösung 18 Länderparlamente Reichsgericht Leipzig Staatsgerichtshof Justizhoheit der Länder Reichskanzler Reichsminister Reichsregierung ernennt D ir ek tw ah l a uf 7 Ja hr e lö st a uf V ol ks en ts ch ei d, V ol ks be ge hr en ernennt entlässt Vertrauen Wahl Beschluss Mitwirkung 4 Jahre Verhältniswahlrecht Oberbefehl Regel sind diese Basisgruppen die aktiven politischen Kräfte, in ihren Versammlungen artikuliert und bildet sich der politische Wille. (2) Alle öffentlichen Ämter, gleich welcher Qualität – also auch: Beamtenpositionen – werden im Unterschied zur Praxis in repräsentativ strukturierten Verfassungssystemen durch Wahl vergeben und besetzt. (3) Die Urwählerschaft hat die Vermutung totaler Kompetenzzuständigkeit für sich, d. h. im Zweifelsfalle gilt die Entscheidung der Basisgruppen. Nach den Vorstellungen der reinen Rätetheorie sollte ohnehin angestrebt werden, alle politisch relevanten Probleme in den Basisgruppen definitiv entscheiden zu lassen, um die demokratische Identität nicht zu verletzen. (4) Alle gewählten Mandatsträger sind in ihren Entscheidungen der Urwählerschaft voll verantwortlich; die Rätetheorie kennt keinen liberalen Gewissensvorbehalt, sie fordert das gebundene Mandat und die jederzeitige Abberufbarkeit der Delegierten. (5) Die gewählten Vertreter sollen möglichst ehrenamtlich tätig sein, jedenfalls nicht mehr verdienen, als es dem Durchschnittseinkommen der Urwählerschaft entspricht, um auf diese Weise eine ökonomische Verselbstständigung des politischen Führungspersonals von vornherein abzuschneiden. (6) Im Idealfalle spiegeln die jeweiligen Räte in ihrer personellen Zusammensetzung die soziale Struktur der Urwählerschaft genau wider. […] (7) Allzu häufiger Wiederwahl soll durch Ämterrotation entgegengewirkt werden. […] (8) Schließlich muss die liberale Gewaltenteilungsdoktrin außer Geltung gesetzt werden. War institutionalisierte Gewaltenteilung […] ohnehin nur Ausdruck des bürgerlichen Kampfes gegen ein feudalistisches System und endlicher Partizipation des liberalen Besitzbürgertums an den Entscheidungen des kapitalistisch organisierten Staates, so bedarf es jetzt, da das Volk sich selber gesellschaftlich und staatlich organisieren kann, solcher Gewaltenteilung nicht mehr. […] Denn gerade die ungeteilte Kraft der autonomen Basis sichert die Leistungsfähigkeit der Räte. […] Unterste Einheit des politischen Rätesystems ist der Gemeindebzw. Stadtrat, der entweder direkt oder auch indirekt […] gewählt werden kann, der alle auf kommunaler Ebene anfallenden Aufgaben legislativer, exekutiver und richterlicher Provenienz [= Herkunft] zu erledigen hat. Seine Mitglieder wählen ihrerseits wieder die Delegierten der nächsthöheren Räteinstanz, etwa: des Kreisrates oder Länderrates. An der Spitze steht schließlich […] ein Zentralrat. Er bestellt aus seiner Mitte ein Exekutivkomitee, das seinerseits für die jeweils anfallenden politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Aufgaben Fachkommissare einsetzt. Udo Bermbach, Rätesysteme als Alternative? Zum Repräsentationscharakter direkt-demokratischer Organisationsprinzipien, in: Probleme der Demokratie heute. Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 2/1970, S. 110 138 1. Skizzieren Sie die Prinzipien des Rätemodells. 2. Erklären Sie, warum es im Rätemodell keine Gewaltenteilung geben kann. 3. Kritisieren Sie das Rätesystem, indem Sie es mit den Regeln des parlamentarischen Modells vergleichen. M7 Die Weimarer Reichsverfassung von 1919 1. Erklären Sie die Einschätzung des Reichspräsidenten als „Ersatzkaiser“. 2. Informieren Sie sich über die Unterschiede von Verhältnisund Mehrheitswahlrecht. Zeigen Sie auf, dass das Weimarer Wahlrecht sehr demokratisch war. 3. Leiten Sie aus dem Schema die Bedeutung von Art. 25 ab und erläutern Sie die Gefahren, die in ihm liegen. N u r zu P rü fz w e c k e E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |