| Volltext anzeigen | |

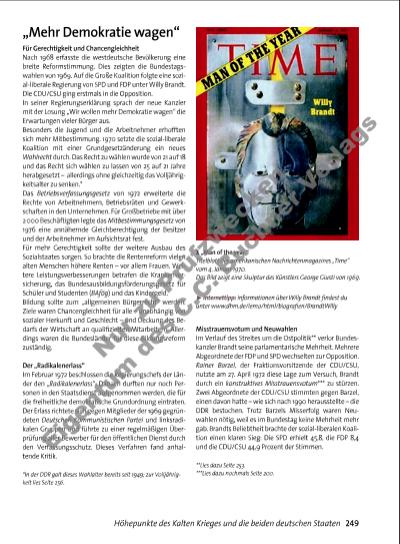

249Höhepunkte des Kalten Krieges und die beiden deutschen Staaten ˘ Internettipp: Informationen über Willy Brandt fi ndest du unter www.dhm.de/lemo/html/biografi en/BrandtWilly 1 „Man of the year.“ Titelblatt des amerikanischen Nachrichten magazines „Time“ vom 4. Januar 1970. Das Bild zeigt eine Skulptur des Künstlers George Giusti von 1969. *In der DDR galt dieses Wahlalter bereits seit 1949; zur Volljährigkeit lies Seite 256. Für Gerechtigkeit und Chancengleichheit Nach 1968 erfasste die westdeutsche Bevölkerung eine breite Reformstimmung. Dies zeigten die Bundestagswahlen von 1969. Auf die Große Koalition folgte eine sozial-liberale Regierung von SPD und FDP unter Willy Brandt. Die CDU/CSU ging erstmals in die Opposition. In seiner Regierungserklärung sprach der neue Kanzler mit der Losung „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ die Erwartungen vieler Bürger aus. Besonders die Jugend und die Arbeitnehmer erhofften sich mehr Mitbestimmung. 1970 setzte die sozial-liberale Koalition mit einer Grundgesetzänderung ein neues Wahl recht durch. Das Recht zu wählen wurde von 21 auf 18 und das Recht sich wählen zu lassen von 25 auf 21 Jahre herabgesetzt – allerdings ohne gleichzeitig das Volljährigkeitsalter zu senken.* Das Betriebsverfassungsgesetz von 1972 erweiterte die Rechte von Arbeitnehmern, Betriebsräten und Gewerkschaften in den Unternehmen. Für Großbetriebe mit über 2 000 Beschäftigten legte das Mitbestimmungsgesetz von 1976 eine annähernde Gleich berechtigung der Besitzer und der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat fest. Für mehr Gerechtigkeit sollte der weitere Ausbau des Sozialstaates sorgen. So brachte die Rentenreform vielen alten Menschen höhere Renten – vor allem Frauen. Weitere Leistungsverbesserungen betrafen die Krankenversicherung, das Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler und Studenten (BAfög) und das Kindergeld. Bildung sollte zum „allgemeinen Bürgerrecht“ werden. Ziele waren Chancengleichheit für alle – unabhängig von sozialer Herkunft und Geschlecht – und Deckung des Bedarfs der Wirtschaft an qualifi zierten Mitarbeitern. Allerdings waren die Bundesländer für diese Bildungsreform zuständig. Der „Radikalenerlass“ Im Februar 1972 beschlossen die Regierungschefs der Länder den „Radikalenerlass“. Danach durften nur noch Personen in den Staatsdienst aufgenommen werden, die für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintraten. Der Erlass richtete sich gegen Mitglieder der 1969 gegründeten Deutschen Kommunistischen Partei und linksradikalen Gruppen und führte zu einer regelmäßigen Überprüfung aller Bewerber für den öffentlichen Dienst durch den Verfassungsschutz. Dieses Verfahren fand anhaltende Kritik. Misstrauensvotum und Neuwahlen Im Verlauf des Streites um die Ostpolitik** verlor Bundeskanzler Brandt seine parlamentarische Mehrheit. Mehrere Abgeordnete der FDP und SPD wechselten zur Opposition. Rainer Barzel, der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, nutzte am 27. April 1972 diese Lage zum Versuch, Brandt durch ein konstruktives Misstrauensvotum*** zu stürzen. Zwei Abgeordnete der CDU/CSU stimmten gegen Barzel, einen davon hatte – wie sich nach 1990 herausstellte – die DDR bestochen. Trotz Barzels Misserfolg waren Neuwahlen nötig, weil es im Bundestag keine Mehrheit mehr gab. Brandts Beliebtheit brachte der sozial-liberalen Koalition einen klaren Sieg: Die SPD erhielt 45,8, die FDP 8,4 und die CDU/CSU 44,9 Prozent der Stimmen. **Lies dazu Seite 253. ***Lies dazu nochmals Seite 200. „Mehr Demokratie wagen“ 4493_1_1_2014_232_271_kap5.indd 249 07.04.14 13:18 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |