| Volltext anzeigen | |

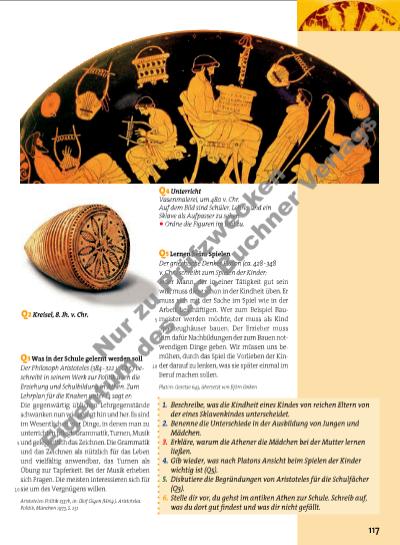

117 1. Beschreibe, was die Kindheit eines Kindes von reichen Eltern von der eines Sklavenkindes unterscheidet. 2. Benenne die Unterschiede in der Ausbildung von Jungen und Mädchen. 3. Erkläre, warum die Athener die Mädchen bei der Mutter lernen ließen. 4. Gib wieder, was nach Platons Ansicht beim Spielen der Kinder wichtig ist (Q5). 5. Diskutiere die Begründungen von Aristoteles für die Schulfächer (Q3). 6. Stelle dir vor, du gehst im antiken Athen zur Schule. Schreib auf, was du dort gut fi ndest und was dir nicht gefällt. Q5 Lernen beim Spielen Der griechische Denker Platon (ca. 428 348 v. Chr.) schreibt zum Spielen der Kinder: Jeder Mann, der in einer Tätigkeit gut sein will, muss diese schon in der Kindheit üben. Er muss sich mit der Sache im Spiel wie in der Arbeit beschäftigen. Wer zum Beispiel Baumeister werden möchte, der muss als Kind Spielzeughäuser bauen. Der Erzieher muss ihm dafür Nachbildungen der zum Bauen notwendigen Dinge geben. Wir müssen uns bemühen, durch das Spiel die Vorlieben der Kinder darauf zu lenken, was sie später einmal im Beruf machen sollen. Platon: Gesetze 643, übersetzt von Björn Onken 5 10 Q2 Kreisel, 8. Jh. v. Chr. Q4 Unterricht Vasenmalerei, um 480 v. Chr. Auf dem Bild sind Schüler, Lehrer und ein Sklave als Aufpasser zu sehen. 1 Ordne die Figuren im Bild zu. Q3 Was in der Schule gelernt werden soll Der Philosoph Aristoteles (384 322 v. Chr.) beschreibt in seinem Werk zur Politik auch die Erziehung und Schulbildung in Athen. Zum Lehrplan für die Knaben unter 14 sagt er: Die gegenwärtig üblichen Lehrgegenstände schwanken nun wie gesagt hin und her. Es sind im Wesentlichen vier Dinge, in denen man zu unterrichten pflegt: Grammatik, Turnen, Musik und gelegentlich das Zeichnen. Die Grammatik und das Zeichnen als nützlich für das Leben und vielfältig anwendbar, das Turnen als Übung zur Tapferkeit. Bei der Musik erheben sich Fragen. Die meisten interessieren sich für sie um des Vergnügens willen. Aristoteles: Politik 1337b, in: Olof Gigon (Hrsg.): Aristoteles. Politik, München 1973, S. 251 5 10 N u r zu P rü fz w e c k e n E i e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |