| Volltext anzeigen | |

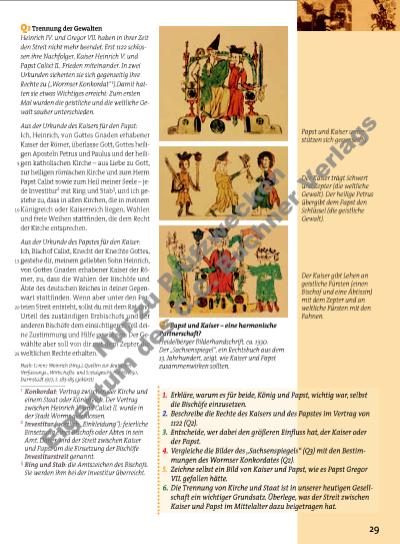

29 Q3 Papst und Kaiser – eine harmonische Partnerschaft? Heidelberger Bilderhandschrift, ca. 1330. Der „Sachsenspiegel“, ein Rechtsbuch aus dem 13. Jahrhundert, zeigt, wie Kaiser und Papst zusammenwirken sollten. Papst und Kaiser unterstützen sich gegenseitig. Der Kaiser gibt Lehen an geistliche Fürsten (einen Bischof und eine Äbtissin) mit dem Zepter und an weltliche Fürsten mit den Fahnen. Der Kaiser trägt Schwert und Zepter (die weltliche Gewalt). Der heilige Petrus übergibt dem Papst den Schlüssel (die geistliche Gewalt). Q2 Trennung der Gewalten Heinrich IV. und Gregor VII. haben in ihrer Zeit den Streit nicht mehr beendet. Erst 1122 schlossen ihre Nachfolger, Kaiser Heinrich V. und Papst Calixt II., Frieden miteinander. In zwei Urkunden sicherten sie sich gegenseitig ihre Rechte zu („Wormser Konkordat“ 1).Damit hatten sie etwas Wichtiges erreicht: Zum ersten Mal wurden die geistliche und die weltliche Gewalt sauber unterschieden. Aus der Urkunde des Kaisers für den Papst: Ich, Heinrich, von Gottes Gnaden erhabener Kaiser der Römer, überlasse Gott, Gottes heiligen Aposteln Petrus und Paulus und der heiligen katholischen Kirche – aus Liebe zu Gott, zur heiligen römischen Kirche und zum Herrn Papst Calixt sowie zum Heil meiner Seele – jede Investitur2 mit Ring und Stab3, und ich gestehe zu, dass in allen Kirchen, die in meinem Königreich oder Kaiserreich liegen, Wahlen und freie Weihen stattfi nden, die dem Recht der Kirche entsprechen. Aus der Urkunde des Papstes für den Kaiser: Ich, Bischof Calixt, Knecht der Knechte Gottes, gestehe dir, meinem geliebten Sohn Heinrich, von Gottes Gnaden erhabener Kaiser der Römer, zu, dass die Wahlen der Bischöfe und Äbte des deutschen Reiches in deiner Gegenwart stattfinden. Wenn aber unter den Parteien Streit entsteht, sollst du mit dem Rat und Urteil des zuständigen Erzbischofs und der anderen Bischöfe dem einsichtigeren Teil deine Zustimmung und Hilfe gewähren. Der Gewählte aber soll von dir mit dem Zepter die weltlichen Rechte erhalten. Nach: Lorenz Weinrich (Hrsg.), Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschaftsund Sozialgeschichte bis 1250, Darmstadt 1977, S. 183-185 (gekürzt) 1 Konkordat: Vertrag zwischen der Kirche und einem Staat oder Königreich. Der Vertrag zwischen Heinrich V. und Calixt II. wurde in der Stadt Worms geschlossen. 2 Investitur (wörtlich „Einkleidung“): feierliche Einsetzung eines Bischofs oder Abtes in sein Amt. Daher wird der Streit zwischen Kaiser und Papst um die Einsetzung der Bischöfe Investiturstreit genannt. 3 Ring und Stab: die Amtszeichen des Bischofs. Sie werden ihm bei der Investitur überreicht. 5 10 15 20 25 1. Erkläre, warum es für beide, König und Papst, wichtig war, selbst die Bischöfe einzusetzen. 2. Beschreibe die Rechte des Kaisers und des Papstes im Vertrag von 1122 (Q2). 3. Entscheide, wer dabei den größeren Einfl uss hat, der Kaiser oder der Papst. 4. Vergleiche die Bilder des „Sachsenspiegels“ (Q3) mit den Bestimmungen des Wormser Konkordates (Q2). 5. Zeichne selbst ein Bild von Kaiser und Papst, wie es Papst Gregor VII. gefallen hätte. 6. Die Trennung von Kirche und Staat ist in unserer heutigen Gesellschaft ein wichtiger Grundsatz. Überlege, was der Streit zwischen Kaiser und Papst im Mittelalter dazu beigetragen hat. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |