| Volltext anzeigen | |

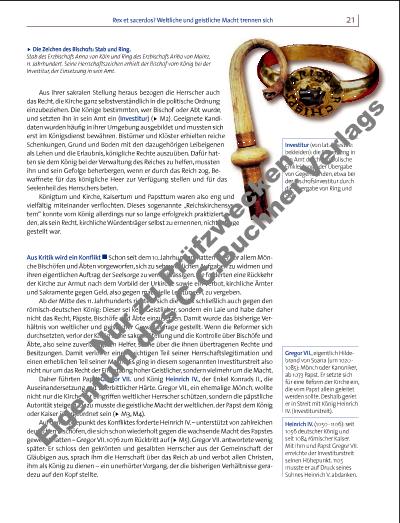

21Rex et sacerdos? Weltliche und geistliche Macht trennen sich Aus ihrer sakralen Stellung heraus bezogen die Herrscher auch das Recht, die Kirche ganz selbstverständlich in die politische Ordnung einzubeziehen. Die Könige bestimmten, wer Bischof oder Abt wurde, und setzten ihn in sein Amt ein (Investitur) (u M2). Geeignete Kandidaten wurden häufi g in ihrer Umgebung ausgebildet und mussten sich erst im Königsdienst bewähren. Bistümer und Klöster erhielten reiche Schenkungen, Grund und Boden mit den dazugehörigen Leibeigenen als Lehen und die Erlaubnis, königliche Rechte auszuüben. Dafür hatten sie dem König bei der Verwaltung des Reiches zu helfen, mussten ihn und sein Gefolge beherbergen, wenn er durch das Reich zog, Bewaffnete für das königliche Heer zur Verfügung stellen und für das Seelenheil des Herrschers beten. Königtum und Kirche, Kaisertum und Papsttum waren also eng und vielfältig miteinander verfl ochten. Dieses sogenannte „Reichskirchensystem“ konnte vom König allerdings nur so lange erfolgreich praktiziert werden, als sein Recht, kirchliche Würdenträger selbst zu ernennen, nicht infrage gestellt war. Aus Kritik wird ein Konfl ikt Schon seit dem 10. Jahrhundert hatten aber vor allem Mönche Bischöfen und Äbten vorgeworfen, sich zu sehr weltlichen Aufgaben zu widmen und ihren eigentlichen Auftrag der Seelsorge zu vernachlässigen. Sie forderten eine Rückkehr der Kirche zur Armut nach dem Vorbild der Urkirche sowie ein Verbot, kirchliche Ämter und Sakramente gegen Geld, also gegen materielle Leistungen, zu vergeben. Ab der Mitte des 11. Jahrhunderts richtete sich die Kritik schließlich auch gegen den römisch-deutschen König: Dieser sei kein Geistlicher, sondern ein Laie und habe daher nicht das Recht, Päpste, Bischöfe und Äbte einzusetzen. Damit wurde das bisherige Verhältnis von weltlicher und geistlicher Gewalt infrage gestellt. Wenn die Reformer sich durchsetzten, verlor der König seine sakrale Stellung und die Kontrolle über Bischöfe und Äbte, also seine zuverlässigsten Helfer, sowie über die ihnen übertragenen Rechte und Besitzungen. Damit verlor er einen wichtigen Teil seiner Herrschaftslegitimation und einen erheblichen Teil seiner Macht. Es ging in diesem sogenannten Investiturstreit also nicht nur um das Recht der Einsetzung hoher Geistlicher, sondern vielmehr um die Macht. Daher führten Papst Gregor VII. und König Heinrich IV., der Enkel Konrads II., die Auseinandersetzung mit unerbittlicher Härte. Gregor VII., ein ehemalige Mönch, wollte nicht nur die Kirche vor Eingriffen weltlicher Herrscher schützen, sondern die päpstliche Autorität steigern. Dazu musste die geistliche Macht der weltlichen, der Papst dem König oder Kaiser übergeordnet sein (u M3, M4). Auf dem Höhepunkt des Konfl iktes forderte Heinrich IV. – unterstützt von zahlreichen deutschen Bischöfen, die sich schon wiederholt gegen die wachsende Macht des Papstes gewehrt hatten – Gregor VII. 1076 zum Rücktritt auf (u M5). Gregor VII. antwortete wenig später: Er schloss den gekrönten und gesalbten Herrscher aus der Gemeinschaft der Gläubigen aus, sprach ihm die Herrschaft über das Reich ab und verbot allen Christen, ihm als König zu dienen – ein unerhörter Vorgang, der die bisherigen Verhältnisse geradezu auf den Kopf stellte. u Die Zeichen des Bischofs: Stab und Ring. Stab des Erzbischofs Anno von Köln und Ring des Erzbischofs Aribo von Mainz, 11. Jahrhundert. Seine Herrschaftszeichen erhielt der Bischof vom König bei der Investitur, der Einsetzung in sein Amt. Investitur (von lat. investire: bekleiden): die Einsetzung in ein Amt durch symbolische Einkleidung oder Übergabe von Gegenständen, etwa bei der Bischofsinvestitur durch die Übergabe von Ring und Stab Gregor VII., eigentlich Hildebrand von Soana (um 1020 1085): Mönch oder Kanoniker, ab 1073 Papst. Er setzte sich für eine Reform der Kirche ein, die vom Papst allein geleitet werden sollte. Deshalb geriet er in Streit mit König Heinrich IV. (Investiturstreit). Heinrich IV. (1050 1106): seit 1056 deutscher König und seit 1084 römischer Kaiser. Mit ihm und Papst Gregor VII. erreichte der Investiturstreit seinen Höhepunkt. 1105 musste er auf Druck seines Sohnes Heinrich V. abdanken. Nu r z u Pr üf zw ck en ig nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |