| Volltext anzeigen | |

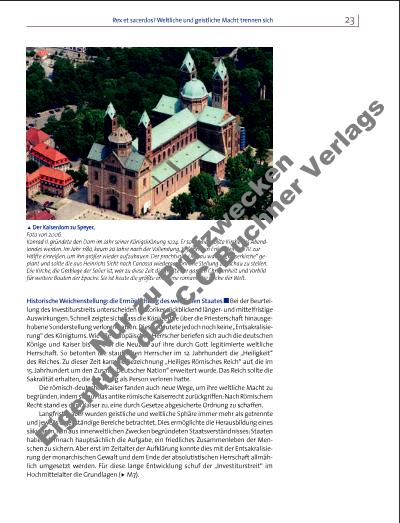

23Rex et sacerdos? Weltliche und geistliche Macht trennen sich Historische Weichenstellung: die Ermöglichung des weltlichen Staates Bei der Beurteilung des Investiturstreits unterscheiden Historiker rückblickend längerund mittelfristige Auswirkungen. Schnell zeigte sich, dass die Könige ihre über die Priesterschaft hinausgehobene Sonderstellung verloren hatten. Dies bedeutete jedoch noch keine „Entsakralisierung“ des Königtums. Wie alle europäischen Herrscher beriefen sich auch die deutschen Könige und Kaiser bis weit in die Neuzeit auf ihre durch Gott legitimierte weltliche Herrschaft. So betonten die staufi schen Herrscher im 12. Jahrhundert die „Heiligkeit“ des Reiches. Zu dieser Zeit kam die Bezeichnung „Heiliges Römisches Reich“ auf, die im 15. Jahrhundert um den Zusatz „Deutscher Nation“ erweitert wurde. Das Reich sollte die Sakralität erhalten, die der König als Person verloren hatte. Die römisch-deutschen Kaiser fanden auch neue Wege, um ihre weltliche Macht zu begründen, indem sie auf das antike römische Kaiserrecht zurückgriffen: Nach Römischem Recht stand es dem Kaiser zu, eine durch Gesetze abgesicherte Ordnung zu schaffen. Langfristig aber wurden geistliche und weltliche Sphäre immer mehr als getrennte und jeweils eigenständige Bereiche betrachtet. Dies ermöglichte die Herausbildung eines säkularen, rein aus innerweltlichen Zwecken begründeten Staatsverständnisses: Staaten haben demnach hauptsächlich die Aufgabe, ein friedliches Zusammenleben der Menschen zu sichern. Aber erst im Zeitalter der Aufklärung konnte dies mit der Entsakralisierung der monarchischen Gewalt und dem Ende der absolutistischen Herrschaft allmählich umgesetzt werden. Für diese lange Entwicklung schuf der „Investiturstreit“ im Hochmittelalter die Grundlagen (u M7). i Der Kaiserdom zu Speyer. Foto von 2006. Konrad II. gründete den Dom im Jahr seiner Königskrönung 1024. Er sollte die größte Kirche des Abendlandes werden. Im Jahr 1180, kaum 20 Jahre nach der Vollendung, ließ ihn sein Enkel Heinrich IV. zur Hälfte einreißen, um ihn größer wieder aufzubauen. Der prachtvolle Umbau war als „Kaiserkirche“ geplant und sollte die aus Heinrichs Sicht nach Canossa wiedergewonnene Stellung zur Schau zu stellen. Die Kirche, die Grablege der Salier ist, war zu diese Zeit die größte der ganzen Christenheit und Vorbild für weitere Bauten der Epoche. Sie ist heute die größte erhaltene romanische Kirche der Welt. N r z P rü fzw ec ke n Ei g nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |