| Volltext anzeigen | |

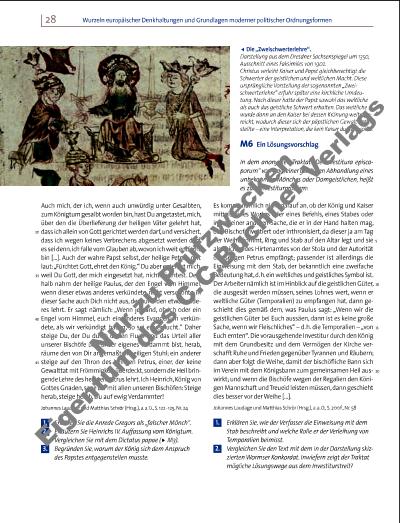

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 29Rex et sacerdos? Weltliche und geistliche Macht trennen sich M7 Weltliche und geistliche Herrschaft in Europa Der Theologe und ehemalige evangelische Bischof Wolfgang Huber erläutert, warum in dem mittelalterlichen Verhältnis von Staat und Kirche in Europa die Wurzeln des heutigen Verfassungsstaates liegen: Von einer Entstehung Europas kann man eigentlich erst vom vierten Jahrhundert an sprechen. Sie ist durch eine Doppelbewegung geprägt: Auf der einen Seite wurde das Christentum als Staatsreligion des römischen Reiches anerkannt; auf der anderen Seite löste sich das römische Reich selbst auf. In dem geschichtlichen Augenblick, in dem sich ein christliches Europa bildete, differenzierte es sich sogleich in das spannungsvolle Gegeneinander zwischen Byzanz und Rom, zwischen Morgenland und Abendland, zwischen Orient und Okzident. Die östliche Christenheit, ihrerseits bis in Kernfragen des christlichen Bekenntnisses von tiefen Spannungen durchzogen, entwickelte ein Verhältnis zur Welt, welches man als Symphonie, als Zusammenklang von Himmel und Erde wie von geistlicher und weltlicher Herrschaft deuten kann. Der Caesaropapismus1 gilt deshalb als die charakteristisch byzantinische Gestaltungsform des Verhältnisses von Staat und Kirche. […] Im Westen nahm das Verhältnis von Glaube und Welt, von Kirche und Staat eine andere Gestalt an. Früh schon entwickelte sich ein Bewusstsein für die Differenz beider Größen. In der Lehre von den zwei Schwertern2 fand sie einen sinnenfälligen Ausdruck. Weltliche und geistliche Herrschaft traten sich in einer grundsätzlichen Eigenständigkeit gegenüber, die den Stoff für große Konfl ikte in sich trug. Zugleich enthielt dieses Denkmodell eine frühe Vorbedingung für den modernen Verfassungsstaat in sich. Er beruht bis zum heutigen Tag auf der Unterscheidung zwischen weltlicher und geistlicher Herrschaft. […] Als die „Protestanten“ auf dem Reichstag in Speyer sich einem Mehrheitsbeschluss der Reichsstände in Fragen des Glaubens widersetzten, fügten sie zur abendländischen Unterscheidung zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt einen weiteren Baustein für die Entstehung des modernen Verfassungsstaats hinzu. Sie verlangten die Anerkennung von Gewissensfreiheit und die Selbstbeschränkung der politischen Autorität in Fragen der Religion. Sie ebneten damit den Weg zur Aufklärung ebenso wie zur Anerkennung von religiöser Pluralität. […] Wer immer heute von Europa als Wertegemeinschaft spricht, wird gerade deshalb dieses Prinzip zu den Werten zählen, hinter die Europa nicht wieder zurückgehen kann. So wie durch die Reformation die Gewissensfreiheit zu einem europäischen Grundwert wurde, so durch die Französische Revolution die staatsbürgerliche Gleichheit. Es gibt jedenfalls in meinen Augen keinen Zugang zum Wertekonsens Europas an diesen beiden Weichenstellungen vorbei. Die Kirchen haben die Unabhängigkeit des Staatsbürgerrechts von der Religionszugehörigkeit nicht selbst durchgesetzt. Auch deshalb hat dieser epochale Wandel sich in einem Säkularisierungsschub Ausdruck verschafft, der zwei Jahrhunderte – das 19. wie das 20. Jahrhundert – prägte. Nicht nur in überwiegend protestantischen Gegenden – mit ihrer traditionell geringeren Kirchenbindung –, sondern auch in katholischen Regionen löste sich das Deutungsmonopol der Kirchen ebenso auf wie ihr direkter Zugriff auf die Lebensorientierung der einzelnen. […] Inzwischen überlagern sich Säkularisierung und religiöse Pluralität. Die Wanderungsbewegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führten zu einer verstärkten Präsenz nichtchristlicher Religionen in Europa, allen voran des Islam. Dass Religionsfreiheit auch die Freiheit der Andersglaubenden ist, wird – vor allem angesichts der Anwesenheit von 10 Millionen Muslimen in Europa – zu einer täglichen Erfahrung. Doch alle Ambivalenzen, die mit dem Säkularisierungsprozess verbunden sind, ändern nichts an der epochalen Bedeutung des Übergangs zu gleichen Bürgerrechten, die von der Religionszugehörigkeit unabhängig sind. Einem Staat, der diesen Grundsatz leugnete, würden wir heute vorhalten, dass er gegen die europäische Werteordnung verstößt. Europa als Wertegemeinschaft ist durch eine Vorstellung vom Verfassungsstaat geprägt, der die gleiche Würde jedes Menschen und ebenso die Gleichheit vor dem Gesetz unabhängig von der Religionszugehörigkeit respektiert. Denn das gehört zur Unbedingtheit der Menschenwürde. So sehr diese sich einem christlichen Impuls verdankt, so sehr kann sie rechtlich nur in einem säkularen Verfassungsstaat gesichert werden. Wolfgang Huber, Europa als Wertegemeinschaft – Seine christlichen Grundlagen Gestern, Heute, Morgen, Vortrag vom 28. März 2001 in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin, www.ekd.de/vortraege/huber/1662.html [26.03.2013] 1. Erläutern Sie den Unterschied zwischen westlicher und östlicher Christenheit in Bezug auf das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Herrschaft. 2. Analysieren Sie, inwiefern nach Huber die mittelalterliche Vorstellung von Kirche und Staat, die im 11. Jahrhundert in den Investiturstreit mündete, eine frühe Vorbedingung für den modernen Verfassungsstaat darstellt. 1 Caesaropapismus: Von lat. caesar:„Kaiser“, und papa: „Papst“; der Begriff bezeichnet eine Gesellschaftsform, in welcher der weltliche Herrscher zugleich Oberhaupt der Kirche ist oder in welcher die Kirche dem Staat untergeordnet ist. 2 Zur „Zweischwerterlehre“ vgl. die Abbildung auf S. 28. Nu r z u Pr üf zw ec ke Ei ge tu m de s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |