| Volltext anzeigen | |

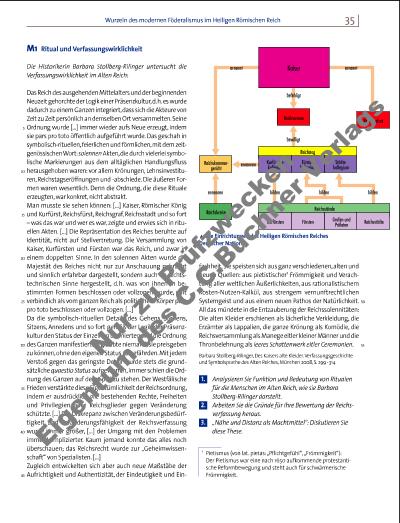

M1 Ritual und Verfassungswirklichkeit Die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger untersucht die Verfassungswirklichkeit im Alten Reich: Das Reich des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit gehorchte der Logik einer Präsenzkultur, d. h. es wurde dadurch zu einem Ganzen integriert, dass sich die Akteure von Zeit zu Zeit persönlich an demselben Ort versammelten. Seine Ordnung wurde [...] immer wieder aufs Neue erzeugt, indem sie pars pro toto öffentlich aufgeführt wurde. Das geschah in symbolisch-rituellen, feierlichen und förmlichen, mit dem zeitgenössischen Wort: solennen Akten, die durch vielerlei symbolische Markierungen aus dem alltäglichen Handlungsfl uss herausgehoben waren: vor allem Krönungen, Lehnsinvestituren, Reichstagseröffnungen und -abschiede. Die äußeren Formen waren wesentlich. Denn die Ordnung, die diese Rituale erzeugten, war konkret, nicht abstrakt. Man musste sie sehen können: [...] Kaiser, Römischer König und Kurfürst, Reichsfürst, Reichsgraf, Reichsstadt und so fort – was das war und wer es war, zeigte und erwies sich in rituellen Akten. [...] Die Repräsentation des Reiches beruhte auf Identität, nicht auf Stellvertretung. Die Versammlung von Kaiser, Kurfürsten und Fürsten war das Reich, und zwar in einem doppelten Sinne. In den solennen Akten wurde die Majestät des Reiches nicht nur zur Anschauung gebracht und sinnlich erfahrbar dargestellt, sondern auch im rechtstechnischen Sinne hergestellt, d. h. was von ihnen in bestimmten Formen beschlossen oder vollzogen wurde, galt verbindlich als vom ganzen Reich als politischem Körper pars pro toto beschlossen oder vollzogen. [...] Da die symbolisch-rituellen Details des Gehens, Stehens, Sitzens, Anredens und so fort gemäß der Logik der Präsenzkultur den Status der Einzelnen defi nierten und die Ordnung des Ganzen manifestierten, glaubte niemand, sie preisgeben zu können, ohne den eigenen Status zu gefährden. Mit jedem Verstoß gegen das geringste Detail wurde stets die grundsätzliche quaestio Status aufgeworfen, immer schien die Ordnung des Ganzen auf dem Spiel zu stehen. Der Westfälische Frieden verstärkte diese Eigentümlichkeit der Reichsordnung, indem er ausdrücklich alle bestehenden Rechte, Freiheiten und Privilegien aller Reichsglieder gegen Veränderung schützte. [...] Die Diskrepanz zwischen Veränderungsbedürftigkeit und Veränderungsfähigkeit der Reichsverfassung wurde immer größer, [...] der Umgang mit den Problemen immer komplizierter. Kaum jemand konnte das alles noch überschauen; das Reichsrecht wurde zur „Geheimwissenschaft“ von Spezialisten. [...] Zugleich entwickelten sich aber auch neue Maßstäbe der Aufrichtigkeit und Authentizität, der Eindeutigkeit und Einfachheit. Sie speisten sich aus ganz verschiedenen, alten und neuen Quellen: aus pietistischer1 Frömmigkeit und Verachtung aller weltlichen Äußerlichkeiten, aus rationalistischem Kosten-Nutzen-Kalkül, aus strengem vernunftrechtlichen Systemgeist und aus einem neuen Pathos der Natürlichkeit. All das mündete in die Entzauberung der Reichssolennitäten: Die alten Kleider erschienen als lächerliche Verkleidung, die Erzämter als Lappalien, die ganze Krönung als Komödie, die Reichsversammlung als Manege eitler kleiner Männer und die Thronbelehnung als leeres Schattenwerk eitler Ceremonien. Barbara Stollberg-Rilinger, Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches, München 2008, S. 299 314 1. Analysieren Sie Funktion und Bedeutung von Ritualen für die Menschen im Alten Reich, wie sie Barbara Stollberg-Rilinger darstellt. 2. Arbeiten Sie die Gründe für ihre Bewertung der Reichsverfassung heraus. 3. „Nähe und Distanz als Machtmittel“: Diskutieren Sie diese These. 1 Pietismus (von lat. pietas: „Pfl ichtgefühl“, „Frömmigkeit“): Der Pietismus war eine nach 1650 aufkommende protestantische Reformbewegung und steht auch für schwärmerische Frömmigkeit. i Die Einrichtungen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Kaiser Reichshofrat Reichskammergericht Reichstag Kurfürstenkollegium Fürstenkollegium Städtekollegium Reichsstände Kurfürsten Fürsten ReichsstädteGrafen und Prälaten Reichskreise ernennt ernennt ernennen ernennen bilden bilden bilden befehligt Reichsarmee bewilligt 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 35Wurzeln des modernen Föderalismus im Heiligen Römischen Reich Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |