| Volltext anzeigen | |

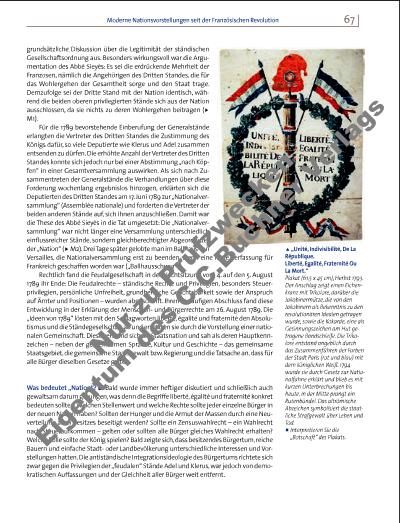

grundsätzliche Diskussion über die Legitimität der ständischen Gesellschaftsordnung aus. Besonders wirkungsvoll war die Argumentation des Abbé Sieyès: Es sei die erdrückende Mehrheit der Franzosen, nämlich die Angehörigen des Dritten Standes, die für das Wohlergehen der Gesamtheit sorge und den Staat trage. Demzufolge sei der Dritte Stand mit der Nation identisch, während die beiden oberen privilegierten Stände sich aus der Nation ausschlossen, da sie nichts zu deren Wohlergehen beitragen (u M1). Für die 1789 bevorstehende Einberufung der Generalstände erlangten die Vertreter des Dritten Standes die Zustimmung des Königs dafür, so viele Deputierte wie Klerus und Adel zusammen entsenden zu dürfen. Die erhöhte Anzahl der Vertreter des Dritten Standes konnte sich jedoch nur bei einer Abstimmung „nach Köpfen“ in einer Gesamtversammlung auswirken. Als sich nach Zusammentreten der Generalstände die Verhandlungen über diese Forderung wochenlang ergebnislos hinzogen, erklärten sich die Deputierten des Dritten Standes am 17. Juni 1789 zur „Nationalversammlung“ (Assemblèe nationale) und forderten die Vertreter der beiden anderen Stände auf, sich ihnen an zuschließen. Damit war die These des Abbé Sieyès in die Tat umgesetzt: Die „Nationalversammlung“ war nicht länger eine Versammlung unterschiedlich einfl ussreicher Stände, sondern gleichberechtigter Abgeordneter der „Nation“ (u M2). Drei Tage später gelobte man im Ballhaus von Versailles, die Nationalversammlung erst zu beenden, wenn eine neue Verfassung für Frankreich geschaffen worden war („Ballhausschwur“). Rechtlich fand die Feudalgesellschaft in der Nachtsitzung vom 4. auf den 5. August 1789 ihr Ende: Die Feudalrechte – ständische Rechte und Privilegien, besonders Steuerprivilegien, persönliche Unfreiheit, grundherrliche Gerichtsbarkeit sowie der Anspruch auf Ämter und Positionen – wurden abgeschafft. Ihren vorläufi gen Abschluss fand diese Entwicklung in der Erklärung der Menschenund Bürgerrechte am 26. August 1789. Die „Ideen von 1789“ lösten mit den Schlagworten liberté, égalité und fraternité den Absolutismus und die Ständegesellschaft ab und ersetzten sie durch die Vorstellung einer nationalen Gemeinschaft. Diese verstand sich als Staatsnation und sah als deren Hauptkennzeichen – neben der gemeinsamen Sprache, Kultur und Geschichte – das gemeinsame Staatsgebiet, die gemeinsame Staatsgewalt bzw. Regierung und die Tatsache an, dass für alle Bürger dieselben Gesetze galten. Was bedeutet „Nation“? Bald wurde immer heftiger diskutiert und schließlich auch gewaltsam darum gerungen, was denn die Begriffe liberté, égalité und fraternité konkret bedeuten sollten. Welchen Stellenwert und welche Rechte sollte jeder einzelne Bürger in der neuen Nation haben? Sollten der Hunger und die Armut der Massen durch eine Neuverteilung allen Besitzes beseitigt werden? Sollte ein Zensuswahlrecht – ein Wahlrecht nach Steueraufkommen – gelten oder sollten alle Bürger gleiches Wahlrecht erhalten? Welche Rolle sollte der König spielen? Bald zeigte sich, dass besitzendes Bürgertum, reiche Bauern und einfache Stadtoder Landbevölkerung unterschiedliche Interessen und Vorstellungen hatten. Die antiständische Integrationsideologie des Bürgertums richtete sich zwar gegen die Privilegien der „feudalen“ Stände Adel und Klerus, war jedoch von demokratischen Auffassungen und der Gleichheit aller Bürger weit entfernt. i „Unité, Indivisibilité, De La République. Liberté, Egalité, Fraternité Ou La Mort.“ Plakat (61,5 x 45 cm), Herbst 1793. Der Anschlag zeigt einen Eichenkranz mit Trikolore, darüber die Jakobinermütze, die von den Jakobinern als Bekenntnis zu den revolutionären Idealen getragen wurde, sowie die Kokarde, eine als Gesinnungszeichen am Hut getragene Bandschleife. Die Trikolore entstand angeblich durch das Zusammenführen der Farben der Stadt Paris (rot und blau) mit dem königlichen Weiß. 1794 wurde sie durch Gesetz zur Nationalfahne erklärt und blieb es mit kurzen Unterbrechungen bis heute. In der Mitte prangt ein Rutenbündel. Das altrömische Abzeichen symbolisiert die staatliche Strafgewalt über Leben und Tod. p Interpretieren Sie die „Botschaft“ des Plakats. 67Moderne Nationsvorstellungen seit der Französischen Revolution Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d e C .C Bu ch ne r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |