| Volltext anzeigen | |

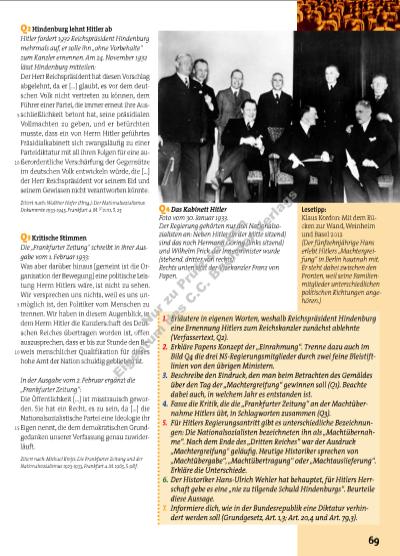

69 1. Erläutere in eigenen Worten, weshalb Reichspräsident Hindenburg eine Ernennung Hitlers zum Reichskanzler zunächst ablehnte (Verfassertext, Q2). 2. Erkläre Papens Konzept der „Einrahmung“. Trenne dazu auch im Bild Q4 die drei NS-Regierungsmitglieder durch zwei feine Bleistiftlinien von den übrigen Ministern. 3. Beschreibe den Eindruck, den man beim Betrachten des Gemäldes über den Tag der „Machtergreifung“ gewinnen soll (Q1). Beachte dabei auch, in welchem Jahr es entstanden ist. 4. Fasse die Kritik, die die „Frankfurter Zeitung“ an der Machtübernahme Hitlers übt, in Schlagworten zusammen (Q3). 5. Für Hitlers Regierungsantritt gibt es unterschiedliche Bezeichnungen: Die Nationalsozialisten bezeichneten ihn als „Machtübernahme“. Nach dem Ende des „Dritten Reiches“ war der Ausdruck „Machtergreifung“ geläufi g. Heutige Historiker sprechen von „Machtübergabe“, „Machtübertragung“ oder „Machtauslieferung“. Erkläre die Unterschiede. 6. Der Historiker Hans-Ulrich Wehler hat behauptet, für Hitlers Herrschaft gebe es eine „nie zu tilgende Schuld Hindenburgs“. Beurteile diese Aussage. 7. Informiere dich, wie in der Bundesrepublik eine Diktatur verhindert werden soll (Grundgesetz, Art. 1,3; Art. 20,4 und Art. 79,3). Q2 Hindenburg lehnt Hitler ab Hitler fordert 1932 Reichspräsident Hindenburg mehrmals auf, er solle ihn „ohne Vorbehalte“ zum Kanzler ernennen. Am 24. November 1932 lässt Hindenburg mitteilen: Der Herr Reichspräsident hat diesen Vorschlag abgelehnt, da er […] glaubt, es vor dem deutschen Volk nicht vertreten zu können, dem Führer einer Partei, die immer erneut ihre Ausschließlichkeit betont hat, seine präsidialen Vollmachten zu geben, und er befürchten musste, dass ein von Herrn Hitler geführtes Präsidialkabinett sich zwangsläufi g zu einer Parteidiktatur mit all ihren Folgen für eine außerordentliche Verschärfung der Gegensätze im deutschen Volk entwickeln würde, die […] der Herr Reichspräsident vor seinem Eid und seinem Gewissen nicht verantworten könnte. Zitiert nach: Walther Hofer (Hrsg.): Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945, Frankfurt a. M. 502011, S. 25 Q3 Kritische Stimmen Die „Frankfurter Zeitung“ schreibt in ihrer Ausgabe vom 1. Februar 1933: Was aber darüber hinaus [gemeint ist die Organisation der Bewegung] eine politische Leistung Herrn Hitlers wäre, ist nicht zu sehen. Wir versprechen uns nichts, weil es uns unmöglich ist, den Politiker vom Menschen zu trennen. Wir haben in diesem Augenblick, in dem Herrn Hitler die Kanzlerschaft des Deutschen Reiches übertragen worden ist, offen auszusprechen, dass er bis zur Stunde den Beweis menschlicher Qualifikation für dieses hohe Amt der Nation schuldig geblieben ist. In der Ausgabe vom 2. Februar ergänzt die „Frankfurter Zeitung“: Die Öffentlichkeit […] ist misstrauisch geworden. Sie hat ein Recht, es zu sein, da […] die Nationalsozialistische Partei eine Ideologie ihr Eigen nennt, die dem demokratischen Grundgedanken unserer Verfassung genau zuwiderläuft. Zitiert nach: Michael Krejci: Die Frankfurter Zeitung und der Nationalsozialismus 1923-1933, Frankfurt a. M. 1965, S. 98 f. 5 10 Q4 Das Kabinett Hitler Foto vom 30. Januar 1933. Der Regierung gehörten nur drei Nationalsozia listen an: Neben Hitler (in der Mitte sitzend) sind das noch Hermann Göring (links sitzend) und Wilhelm Frick, der Innenminister wurde (stehend, dritter von rechts). Rechts unten sitzt der Vizekanzler Franz von Papen. Lesetipp: Klaus Kordon: Mit dem Rücken zur Wand, Weinheim und Basel 2012 (Der fünfzehnjährige Hans erlebt Hitlers „Machtergreifung“ in Berlin hautnah mit. Er steht dabei zwischen den Fronten, weil seine Familienmitglieder unterschiedlichen politischen Richtungen angehören.) 5 10 15 30003_1_1_2015_060_123_kap02.indd 69 05.02.15 07:53 Nu r z u Pr üf we ck en Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |