| Volltext anzeigen | |

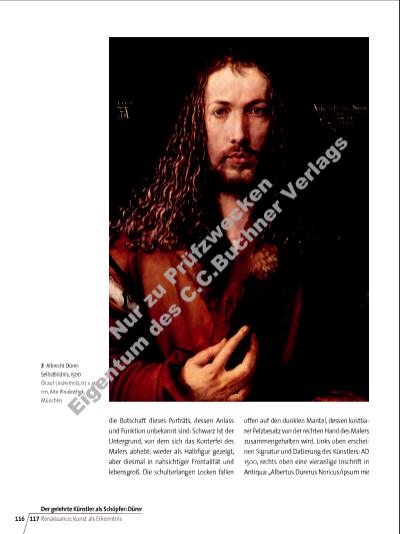

1 Diskutieren und begründen Sie in der Gruppe die Allgegenwart und bis heute anhaltende Popularität von Dürers Hasen (Abb. 1). 2 Vergleichen Sie die beiden Porträts von Dürer (Abb. 3 und S. 255, Abb. 2) und benennen Sie die Unterschiede. Lesen Sie dafür auch S. 255. 3.1 Vergleichen Sie Dürers Selbstbildnis von 1500 (Abb. 3) mit der Christus-Ikone auf S. 67. Zeigen Sie in der Gestaltung Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. 3.2 Erstellen Sie eine zeichnerische Motivkartierung des Porträts (Abb. 3), indem Sie den symmetrisch-harmonischen Bildaufbau in einer Kompositionsskizze erfassen und Ihre Zeichnung nebenstehend kommentieren. propriis sic effi n./gebam aetatis/anno XXVIII“ (Ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, schuf mich so/mit eigenen Farben im achtundzwanzigsten Jahr). Im Gegensatz zu dem Porträt von 1498 wirkt das Antlitz des Künstlers merkwürdig zeichenhaft. Schuld daran ist die ebenmäßige, nahezu symmetrische Anlage des Gesichts und der Locken, der starre Blick und der dunkle Hintergrund, der keinen Raum erschließt. Dürer idealisierte sein Porträt zur Ikone*, indem er das bekannte mittelalterliche* Proportionsschema der Christus-Ikone (s. auch S. 67, Abb. 3), so wie es das „Vera Icon“ (das „wahre Ebenbild“ Christi) überliefert, auf sein eigenes Gesicht überträgt. Auf diese Weise präsentiert sich Dürer einerseits als gelehrter Künstler, andererseits stellt er sich auch als gottgleicher Schöpfer dar: Genauso, wie das „Vera Icon“ als wahrhaftiger Abdruck des Antlitzes Christi galt, nicht von Menschenhand geschaffen, sondern von Gott geschenkt, sah Dürer sich als Schöpfer und die Kunst als ein Abbild der wirklichen Welt. Damit betrat Dürer humanistischen* Boden. Dürer als Humanist Tatsächlich wuchs Dürer in Nürnberg in einem humanistisch (an der griechisch-römischen Antike* und der Würde des Menschen orientiert) geprägten Freundeskreis heran, darunter Willibald Pirckheimer (1470 1530) und Conrad Celtis (1459 1508), die ihn für ihre verschiedenen Projekte einzuspannen wussten. Der Dichter Conrad Celtis beschwor Dürer in einem Sinngedicht als „Apelles Germaniae“. Apelles lebte im 4. Jahrhundert vor Christus und galt als berühmtester Künstler der Antike. Ebenso wie die Maler, Bildhauer und Architekten in Italien, rang Dürer um die Wirklichkeit im Bild, dabei dienten ihm die Natur und die Lehren von den Proportionen, der Perspektive und der Geometrie als Grundlage seiner Erkenntnis. Als Künstler sah er sich in der Rolle des Schöpfers, Exkurs: Dürers Lehrbücher Dürer hatte schon früh begonnen, an einem Lehrbuch zur Malerei zu arbeiten. Es sollte seine Erkenntnisse zur Praxis und Theorie der Malerei festhalten. Dieses Lehrbuch blieb ein Entwurf. Dafür erschienen zwischen 1525 bis 1528 theoretische Abhandlungen zur Perspektive, zum Festungsbau und zu den Proportionen. Diese Bücher, die schon zu Lebzeiten schwierig zu lesen waren, zeugen von seiner ständig forschenden Auseinandersetzung mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur, die ihm Maßstab aller Dinge und Grundlage der Kunst waren. Im dritten Buch der Proportionslehre fi ndet sich ein ästhetischer Exkurs, in dem er das Verhältnis von Kunst und Natur beschreibt. Dabei ist die Natur das Vorbild, die Kunst ihre Vollendung. der die Welt nach seinem Willen gestaltete. Darin folgt Dürer den Gedanken des italienischen Philosophen Pico della Mirandola (1463 1494), der dem Menschen als einzigem Lebewesen zutraut, auf den Lauf und die Gestalt der Welt Einfl uss zu nehmen, und ihm in dieser Fähigkeit gottähnliche Eigenschaften zuschreibt. Ist Dürers Selbstporträt von 1500 also die gemalte Philosophie eines humanistisch gelehrten Künstlers? Andere erkennen in der Christusähnlichkeit des Selbstporträts einen besonderen Ausdruck von Frömmigkeit. Am Ende seines Lebens hinterlässt Dürer seine Leser und seine Betrachter mit der Frage: „Waß aber dy schonheyt sey, daz weis jch nit.“ N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n u m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |