| Volltext anzeigen | |

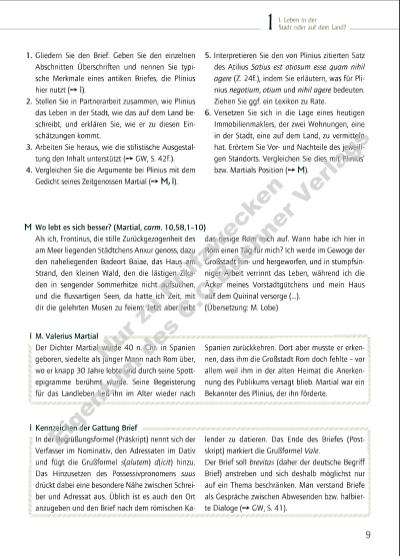

9Als ich, Frontinus, die stille Zurückgezogenheit des am Meer liegenden Städtchens Anxur genoss, dazu den naheliegenden Badeort Baiae, das Haus am Strand, den kleinen Wald, den die lästigen Zikaden in sengender Sommerhitze nicht aufsuchen, und die flussartigen Seen, da hatte ich Zeit, mit dir die gelehrten Musen zu feiern: Jetzt aber reibt das riesige Rom mich auf. Wann habe ich hier in Rom einen Tag für mich? Ich werde im Gewoge der Großstadt hin- und hergeworfen, und in stumpfsinniger Arbeit verrinnt das Leben, während ich die Äcker meines Vorstadtgütchens und mein Haus auf dem Quirinal versorge (...). (Übersetzung: M. Lobe) In der Begrüßungsformel (Präskript) nennt sich der Verfasser im Nominativ, den Adressaten im Dativ und fügt die Grußformel s(alutem) d(icit) hinzu. Das Hinzusetzen des Possessivpronomens suus drückt dabei eine besondere Nähe zwischen Schreiber und Adressat aus. Üblich ist es auch den Ort anzugeben und den Brief nach dem römischen Kalender zu datieren. Das Ende des Briefes (Postskript) markiert die Grußformel Vale. Der Brief soll brevitas (daher der deutsche Begriff Brief) anstreben und sich deshalb möglichst nur auf ein Thema beschränken. Man verstand Briefe als Gespräche zwischen Abwesenden bzw. halbierte Dialoge (➙ GW, S. 41). Der Dichter Martial wurde 40 n. Chr. in Spanien geboren, siedelte als junger Mann nach Rom über, wo er knapp 30 Jahre lebte und durch seine Spott epigramme berühmt wurde. Seine Begeisterung für das Landleben ließ ihn im Alter wieder nach Spanien zurückkehren. Dort aber musste er erkennen, dass ihm die Großstadt Rom doch fehlte – vor allem weil ihm in der alten Heimat die Anerkennung des Publikums versagt blieb. Martial war ein Bekannter des Plinius, der ihn förderte. M i i 1. Leben in der Stadt oder auf dem Land?1 Wo lebt es sich besser? (Martial, carm. 10,58,1–10) Kennzeichen der Gattung Brief M. Valerius Martial 1. Gliedern Sie den Brief. Geben Sie den einzelnen Abschnitten Überschriften und nennen Sie typische Merkmale eines antiken Briefes, die Plinius hier nutzt (➙ i). 2. Stellen Sie in Partnerarbeit zusammen, wie Plinius das Leben in der Stadt, wie das auf dem Land beschreibt, und erklären Sie, wie er zu diesen Einschätzungen kommt. 3. Arbeiten Sie heraus, wie die stilistische Ausgestaltung den Inhalt unterstützt (➙ GW, S. 42f.). 4. Vergleichen Sie die Argumente bei Plinius mit dem Gedicht seines Zeitgenossen Martial (➙ M, i). 5. Interpretieren Sie den von Plinius zitierten Satz des Atilius Satius est otiosum esse quam nihil agere (Z. 24f.), indem Sie erläutern, was für Plinius negotium, otium und nihil agere bedeuten. Ziehen Sie ggf. ein Lexikon zu Rate. 6. Versetzen Sie sich in die Lage eines heutigen Immobilienmaklers, der zwei Wohnungen, eine in der Stadt, eine auf dem Land, zu vermitteln hat. Erörtern Sie Vor- und Nachteile des jeweiligen Standorts. Vergleichen Sie dies mit Plinius’ bzw. Martials Position (➙ M). Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |