| Volltext anzeigen | |

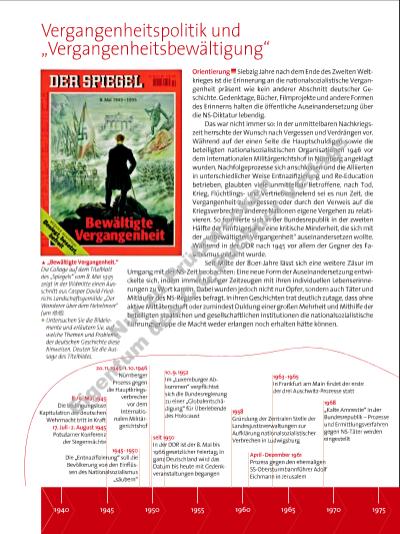

1940 1945 1950 1960 1965 1970 19751955 Vergangenheitspolitik und „Vergangenheitsbewältigung“ Orientierung Siebzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Erinnerung an die nationalsozialistische Vergangenheit präsent wie kein anderer Abschnitt deutscher Geschichte. Gedenktage, Bücher, Filmprojekte und andere Formen des Erinnerns halten die öffentliche Auseinandersetzung über die NS-Diktatur lebendig. Das war nicht immer so: In der unmittelbaren Nachkriegszeit herrschte der Wunsch nach Vergessen und Verdrängen vor. Während auf der einen Seite die Hauptschuldigen sowie die beteiligten nationalsozialistischen Organisationen 1946 vor dem internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg angeklagt wurden, Nachfolgeprozesse sich anschlossen und die Alliierten in unterschied licher Weise Entnazifi zierung und Re-Education betrieben, glaubten viele unmittelbar Betroffene, nach Tod, Krieg, Flüchtlingsund Vertriebenenelend sei es nun Zeit, die Vergangenheit zu vergessen oder durch den Verweis auf die Kriegsverbrechen anderer Nationen eigene Vergehen zu relativieren. So formierte sich in der Bundesrepublik in der zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre eine kritische Minderheit, die sich mit der „unbewältigten Vergangenheit“ auseinandersetzen wollte. Während in der DDR nach 1945 vor allem der Gegner des Faschismus gedacht wurde. Seit Mitte der 80er-Jahre lässt sich eine weitere Zäsur im Umgang mit der NS-Zeit beobachten: Eine neue Form der Auseinandersetzung entwickelte sich, indem immer häufi ger Zeitzeugen mit ihren individuellen Lebenserinnerungen zu Wort kamen. Dabei wurden jedoch nicht nur Opfer, sondern auch Täter und Mitläufer des NS-Regimes befragt. In ihren Geschichten trat deutlich zutage, dass ohne aktive Mittäterschaft oder zumindest Duldung einer großen Mehrheit und Mithilfe der beteiligten staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen die nationalsozialistische Führungsgruppe die Macht weder erlangen noch erhalten hätte können. 20. 11. 1945 1. 10. 1946 Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof April Dezember 1961 Prozess gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann in Jerusalem 1968 „Kalte Amnestie“ in der Bundesrepublik – Prozesse und Ermittlungsverfahren gegen NS-Täter werden eingestellt 1963 1965 In Frankfurt am Main fi ndet der erste der drei Auschwitz-Prozesse statt 1958 Gründung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg 10. 9. 1952 Im „Luxemburger Abkommen“ verpfl ichtet sich die Bundesregierung zu einer „Globalentschädigung“ für Überlebende des Holocaust seit 1950 In der DDR ist der 8. Mai bis 1966 gesetzlicher Feiertag; in ganz Deutschland wird das Datum bis heute mit Gedenkveranstaltungen begangen 1945 1950 Die „Entnazifi zierung“ soll die Bevölkerung von den Einfl üssen des Nationalsozialismus „säubern“ 8./9. Mai 1945 Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht tritt in Kraft 17. Juli 2. August 1945 Potsdamer Konferenz der Siegermächte i „Bewältigte Vergangenheit.“ Die Collage auf dem Titelblatt des „Spiegels“ vom 8. Mai 1995 zeigt in der Bildmitte einen Ausschnitt aus Caspar David Friedrichs Landschaftsgemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ (um 1818). p Untersuchen Sie die Bildelemente und erläutern Sie, auf welche Themen und Probleme der deutschen Geschichte diese hin weisen. Deuten Sie die Aussage des Titelbildes. 4677_1_1_2015_276-311_Kap8.indd 276 17.07.15 12:09 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |