| Volltext anzeigen | |

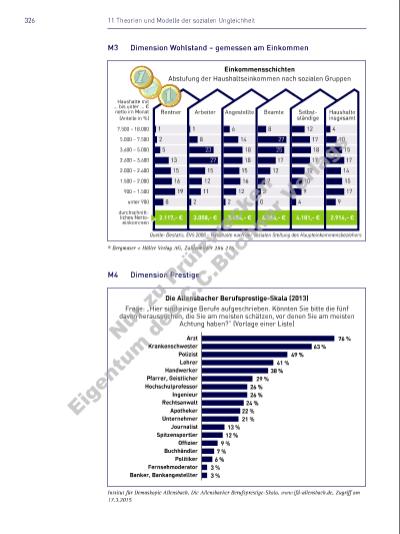

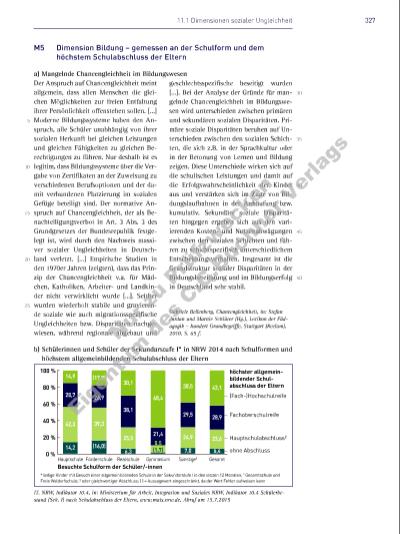

32711.1 Dimensionen sozialer Ungleichheit IT. NRW, Indikator 10.4, in: Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW, Indikator 10.4 Schülerbestand (Sek. I) nach Schulabschluss der Eltern, www.mais.nrw.de, Abruf am 15.7.2015 höchster allgemeinbildender Schulabschluss der Eltern Hauptschule Förderschule Realschule Gymnasium Sonstige¹ Besuchte Schulform der Schüler/-innen * ledige Kinder mit Besuch einer allgemeinbildenden Schule in der Sekundarstufe I in den letzten 12 Monaten; ¹ Gesamtschule und Freie Waldorfschule; ² oder gleichwertiger Abschluss; ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Wert Fehler aufweisen kann (Fach-)Hochschulreife Fachoberschulreife Hauptschulabschluss² ohne Abschluss 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 14,9 28,7 42,3 14,2 (17,9) 26,9 39,3 (16,0) 68,4 21,4 8,5 30,1 38,1 25,5 6,3 38,5 29,5 24,9 7,0 Gesamt 6,4 42,1 28,9 22,6 (1,7) M5 Dimension Bildung – gemessen an der Schulform und dem höchstem Schulabschluss der Eltern a) Mangelnde Chancengleichheit im Bildungswesen Der Anspruch auf Chancengleichheit meint allgemein, dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit offenstehen sollen. […] Moderne Bildungssysteme haben den Anspruch, alle Schüler unabhängig von ihrer sozialen Herkunft bei gleichen Leistungen und gleichen Fähigkeiten zu gleichen Berechtigungen zu führen. Nur deshalb ist es legitim, dass Bildungssysteme über die Vergabe von Zertifikaten an der Zuweisung zu verschiedenen Berufsoptionen und der damit verbundenen Platzierung im sozialen Gefüge beteiligt sind. Der normative Anspruch auf Chancengleichheit, der als Benachteiligungsverbot in Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik festgelegt ist, wird durch den Nachweis massiver sozialer Ungleichheiten in Deutschland verletzt. […] Empirische Studien in den 1970er Jahren (zeigten), dass das Prinzip der Chancengleichheit v.a. für Mädchen, Katholiken, Arbeiterund Landkinder nicht verwirklicht wurde […]. Seither wurden wiederholt stabile und gravierende soziale wie auch migrationsspezifische Ungleichheiten bzw. Disparitäten nachgewiesen, während regionale abgebaut und geschlechtsspezifische beseitigt wurden […]. Bei der Analyse der Gründe für mangelnde Chancengleichheit im Bildungswesen wird unterschieden zwischen primären und sekundären sozialen Disparitäten. Primäre soziale Disparitäten beruhen auf Unterschieden zwischen den sozialen Schichten, die sich z.B. in der Sprachkultur oder in der Betonung von Lernen und Bildung zeigen. Diese Unterschiede wirken sich auf die schulischen Leistungen und damit auf die Erfolgswahrscheinlichkeit der Kinder aus und verstärken sich im Zuge von Bildungslaufbahnen in der Anhäufung bzw. kumulativ. Sekundäre soziale Disparitäten hingegen ergeben sich aus den variierenden Kostenund Nutzenabwägungen zwischen den sozialen Schichten und führen zu schichtspezifisch unterschiedlichem Entscheidungsverhalten. Insgesamt ist die Grundstruktur sozialer Disparitäten in der Bildungsbeteiligung und im Bildungserfolg in Deutschland sehr stabil. Gabriele Bellenberg, Chancengleichheit, in: Stefan Jordan und Marnie Schlüter (Hg.), Lexikon der Pädagogik – hundert Grundbegriffe, Stuttgart (Reclam), 2010, S. 65 f. 30 35 40 45 50 5 10 15 20 25 b) Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I* in NRW 2014 nach Schulformen und höchstem allgemeinbildenden Schulabschluss der Eltern Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um es C .C .B uc n V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |