| Volltext anzeigen | |

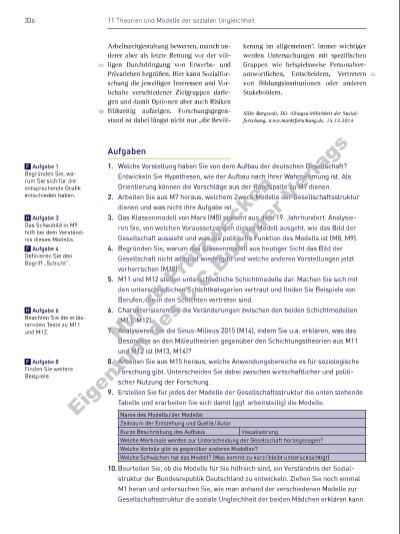

33711.3 Vertiefung: Jenseits von Klasse und Schicht? 11.3 Vertiefung: Jenseits von Klasse und Schicht? Die Debatte um die Entstrukturierung der Gesellschaft M16 Befürworter und Gegner der Auflösungsthese Argument A Die sozialen und politischen Konflikte sind immer weniger Konflikte zwischen Klassen und Schichten. Stattdessen schließen sich Gruppen aus verschiendenen Soziallagen zu wechselnden situationsund themenspezifischen Interessenkoalitionen zusammen, die sich relativ schnell wieder auflösen. Dauerhafte Konfliktlinien bilden sich an anderen Grenzen heraus – etwas zwischen Männern und Frauen, zwischen Altersgruppen und Nationalitäten. […] Anfang der [1980]er Jahre ist eine Diskussion um die Nützlichkeit traditioneller Analysekonzepte wie „Klasse“ und „Schicht“ entbrannt, die bis heute anhält. Kritiker der „traditionellen“ Ungleichheitsforschung machen geltend, dass Klassenund Schichtkonzepte nicht mehr in der Lage seien, wesentliche Charakteristika der Struktur sozialer Ungleichheit zu erfassen. Zudem spielten „Klassen“ und „Schichten“ keine oder allenfalls noch eine marginale Rolle für das Denken und Handeln der Menschen. Martin Groß, Klassen, Schichten, Mobilität. Eine Einführung, Wiesbaden 2008, S. 89 Argument B Auch viele Orientierungen, Verhaltensweisen und Interaktionen […] variieren schichtspezifisch. So sind z.B. schichtspezifische Unterschiede in den Erziehungszielen heute zum Teil größer als in den 1950er Jahren […]. Die Heiratskreise haben sich über die Generationen hinweg nicht sozial geöffnet, sondern eher geschlossen. So sind z.B. nur 1,5% der Frauen mit Hauptschulbildung mit einem Akademiker verheiratet, und von den Männern mit Hauptschulabschluss hat nur jeder 300. eine Ehepartnerin mit Universitätsabschluss. […] Das soziale Leben in den Städten ist weiterhin durch eine erhebliche sozial-räumliche Segregation mit schichttypischen Merkmalen gekennzeichnet: verschiedene Stadtteile weisen zum Teil Einkommensunterschiede, deutliche Differenzen in den Sozialchancen und auch Unterschiede in den Lebensstilen auf. […] Argument C [Quer zu den vertikalen sozialen Ungleichheiten verlaufen neue Erscheinungsformen. Es sind folgende Faktoren], die Lebensverhältnisse differenzieren und diversifizieren: Geschlecht, Alter, Region, Familienverhältnisse […], Generationen […], aber auch Teilhaben an wohlfahrtsstaatlicher Umverteilung bzw. Betroffenheit von sozialen Lasten. Die meisten der „neuen“ Ungleichheiten sind jedoch keine neuen Erscheinungen in der Sozialstruktur, sie sind keine Produkte sozialen Wandels. Das Prädikat „neu“ verdienen die meisten unter ihnen lediglich deshalb, weil sie zuvor von der Schichtungs bzw. Klassenanalyse kaum oder gar nicht beachtet wurden. Neu ist in der Regel nicht ihr Vorkommen, neu ist lediglich die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird. Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d es C .C .B u h er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |