| Volltext anzeigen | |

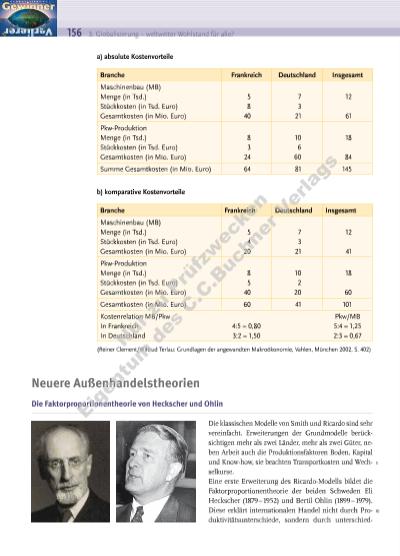

Grundlagen: Baustein 1: Erklärungsansätze internationaler Handelsbeziehungen 157 liche Faktorpreisrelationen. Die Produktionskosten eines Landes werden bestimmt durch die Preise der Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital. Die Preisrelationen zwischen Arbeit, Boden und Kapital unterscheiden sich in verschiedenen Ländern. Ob der Preis für Arbeit im Verhältnis zu den Kapitalkosten teuer ist oder nicht, hängt ab von den Faktorproportionen, das heißt davon, ob ein Produktionsfaktor verglichen mit den anderen in einem Land reichlich zur Verfügung steht oder knapp ist. Ist beispielsweise in einem Land E Arbeit im Verhältnis zum Kapital reichlich vorhanden, werden die Kapitalkosten (Zinsen) vergleichsweise zu den Löhnen hoch sein. Ist dagegen in einem Land I Arbeit im Verhältnis zum Kapitalbestand relativ knapp, werden die Löhne in Relation zu den Zinsen beträchtlich sein. Land E kann deshalb arbeitsintensive Produkte wie zum Beispiel Teppiche günstiger herstellen als I und hat bei solchen Gütern einen komparativen Kostenvorteil. In I werden die Arbeitsplätze eine relativ hohe Ausstattung mit Sachkapital aufweisen, und das Land hat komparative Kostenvorteile bei kapitalintensiven Gütern wie Maschinen. Allerdings wird in der Realität eine vollständige Spezialisierung auf arbeitsintensive Güter von arbeitsreichen Ländern, zu denen oft Entwicklungsländer (E) gehören, kaum angestrebt. Die Differenz im Know-how zu den kapitalreichen Ländern (Industrieländer I) würde sich vergrößern, weil die kapitalintensiven Güter ein höheres Wachstumspotenzial besitzen (s. auch Terms of Trade, S. 165 f.). […] (Klaus-Peter Kruber/Anna Lena Mees/Christian Meyer: Theoretische Grundlagen des internationalen Handels, in: Informationen zur politischen Bildung, Nr. 299/2008: Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2008, S. 25) Erläutern Sie, wodurch sich nach der Faktorproportionentheorie von Eli Heckscher und Bertil Ohlin internationaler Handel erklären lässt. Welche aktuellen Länderbeispiele lassen sich dafür anführen? Weisen Sie anhand des Schaubildes „Terms of Trade“ [S. 165, Grundlagen] nach, dass eine vollständige Spezialisierung auf arbeitsintensive Güter für Entwicklungsländer nicht ratsam ist (sog. „Spezialisierungsfalle“). 1 2 Paul Krugman: Steigende Skalenerträge als Schlüssel zur Erklärung des Handelsbooms Paul Krugman ist der Popstar unter den Ökonomen. Mehr als eine Million Menschen folgen ihm auf Twitter. Was Krugman in seinem Blog unter dem Dach der amerikanischen Zeitung New York Times schreibt, findet Leser rund um den Globus. Das Wall Street Journal […] zeichnete ihn dieses Jahr [2013] als den einflussreichsten Ökonomen überhaupt aus. […] Paul Krugman erklärte den Außenhandel neu. Er konstruierte ein theoretisches Modell, das darstellt, warum es auch und gerade für einander ähnliche Länder vorteilhaft ist, miteinander Handel zu treiben. Um zu verstehen, wa rum das einer Revolution gleichkam, ist es wichtig, den Ausgangspunkt zu kennen. Bis zu Krugmans Arbeiten drehte sich die Erklärung, warum Länder miteinander Handel treiben, wesentlich um den Begriff des „komparativen Kostenvorteils“. Dahinter steckt der Gedanke, dass Handel mit anderen Ländern vorteilhaft für alle Beteiligten ist, wenn sich jedes Land auf das spezialisiert, was es vergleichsweise am besten kann. Die Leitfrage der traditionellen Handelstheorie lautete denn auch: Welches Land exportiert welches Gut? Der britische Ökonom David Ricardo, der sie zuerst in eine Theorie packte, basierte seine Analyse auf unterschiedlichen Produktionstechnologien der miteinander handelnden Länder. In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts legte der schwedische Ökonom Bertil Ohlin nach und demonstrierte, dass Handel auch dann vorteilhaft ist, wenn die Länder auf demselben technologischen Stand sind, sich aber in ihrer Ausstattung mit den wichtigen Produktionsfaktoren (Arbeit und Kapital) unterscheiden. Für die beiden aufeinander aufbauenden Analysen gilt: Spezialisierung und Handel lohnen sich umso mehr, je verschiedener die Handelspartner sind. 15 20 25 30 35 40 5 10 15 20 25 30 35 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei nt um d es C .C .B uc h er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |