| Volltext anzeigen | |

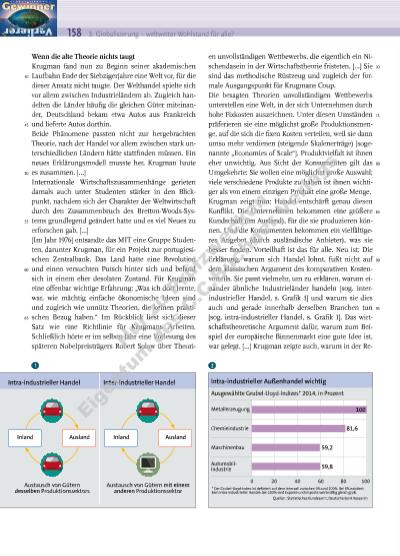

Grundlagen: Baustein 1: Erklärungsansätze internationaler Handelsbeziehungen 159 alität Länder gerade die Güter exportieren, für die der Heimatmarkt schon sehr groß ist (Deutschland zum Beispiel Autos). Und er zeigte auch, warum die Angst unbegründet ist, dass durch Handel zwischen ähnlichen Ländern der eigene Industriestandort gefährdet sein könnte – eine Angst, die es zumal in Frankreich gab, als die europäischen Länder ihre wirtschaftliche Integration begannen. […] (Alexander Armbruster, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung v. 1.11.2013) Erklären Sie, welche Phänomene des Welthandels sich Ende der Siebzigerjahre nicht mit den bis dahin vorherrschenden Außenhandelstheorien erklären ließen. Stellen Sie am Beispiel des Autohandels zwischen Deutschland und Frankreich das Erklärungsmodell von Paul Krugman dar, wonach steigende Skalenerträge der Schlüssel zur Erklärung des Handels zwischen einander ähnlichen Ländern sind. Überprüfen Sie mithilfe aktueller Beispiele die Erklärungskraft des Theorieansatzes von Paul Krugman für die gegenwärtige Praxis des Welthandels. Beziehen Sie dabei auch Grafik 2 in Ihre Schlussfolgerungen mit ein. 1 2 3 Zentrale Prinzipien der Globalisierung Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung Weltweite Liberalisierung [Marktöffnung] hat in den letzten zwanzig Jahren eine neue Attraktivität und scheinbare Legitimität durch die Verbesserung der Transporttechnologie und die explosive Ausdehnung neuer Informationsund Kommunikationstechniken gewonnen. Das Argument lautet in diesem Zusammenhang, dass in einem globalen „Kommunikationsdorf“ nationale Barrieren im Interesse nicht wettbewerbsfähiger Marktteilnehmer und zum Nachteil der Verbraucher vor Ort künstlich hohe Kosten und Preise schaffen oder erhalten. Außerdem wird argumentiert, dass für eine wachsende Zahl von Gütern und Dienstleistungen, die auf Wissen sowie auf Hochtechnologie beruhen, Zölle und andere Barrieren gar nicht länger funktionieren würden. Informationen, die einen Wertzuwachs verursachen, können nicht innerhalb starrer nationaler Grenzen festgehalten werden. […] Privatisierung ist der zweite Motor der Globalisierung. [Das Argument lautet], dass die privaten Marktkräfte die beste Allokation [Verteilung der Produktionsfaktoren] der vorhandenen Ressourcen im beiderseitigen Interesse von Produzenten und Verbrauchern ermöglichen würden. Private Finanzierung und private Investitionen werden als der beste Weg angesehen, die Fähigkeiten und die Initiative der Menschen zu mobilisieren. […] Um effektiv zu sein, benötigen Privatisierung und Marktliberalisierung ein drittes Element, die Deregulierung. Hier lautet das Argument, dass der Staat nur eine kleine Rolle im Wirtschaftsleben spielen dürfe. Staatsmonopole und staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, auch in der Form von Normen und Standards, müssten begrenzt werden. Letztlich würden nur die Kräfte des Marktes für eine Regulierung aller Funktionen nationaler und internationaler Ökonomien auf lokalem, regionalem und globalem Niveau benötigt. In vielen Bereichen war die Deregulierung nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer vollständigen Privatisierung und Liberalisierung. (Gruppe von Lissabon: Grenzen des Wettbewerbs. Die Globalisierung der Wirtschaft und die Zukunft der Menschheit, übers. von Vicente Colon und Katrin Grüber, Luchterhand Literaturverlag, München 1997, S. 63 – 64) 100 5 10 15 20 25 30 35 105 Nu zu P rü fzw ec ke n Ei ge n um d es C .C .B uc hn er V er l gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |