| Volltext anzeigen | |

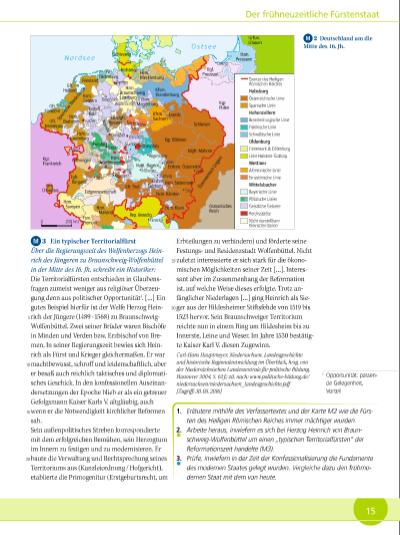

15 Der frühneuzeitliche Fürstenstaat N o r d s e e O s t s e e Lothringen Fgft. Burgund Eidgenossenschaft Rep. Venedig Osmanisches Reich Lausitz Schlesien Kgr. Böhmen Mgft. Mähren Erzhzm. Österreich Erzbm. Salzburg Erzbm. Köln Hzm. Steiermark Hzm. Kärnten Gft. Tirol Hzm. Krain Ös ter rei ch isc h U ng arn Hzm. Savoyen Hzm. Luxemburg Hzm. Mailand Fsm. Piemont Gft. Holland Gft. Flandern Gft. Hennegau Gft. Charolais Kgr. Frankreich Kgr. Polen Kgl. Preussen Hzm. Preussen Grfsm. Litauen Hzm. Geldern Hzm. Braband Friesland Gft. Oldenburg Holstein Schleswig Hzm. Mecklenburg Hzm. Braunschweig Lüneburg Kfsm. Brandenburg Ebm. Magdeburg Kurpfalz Hzm. Württemberg Oberpfalz Hzm. Bayern Kfsm. Sachsen Sächsische Hzm. Landgft. Hessen Nassau Sp an isc he N ied erl an de Danzig Osnabrück Bremen Wolfenbüttel Frankfurt Aachen Würzburg Speyer Nürnberg Regensburg München Salzburg Wien Graz Passau Venedig KonstanzBasel Metz Grenze des Heiligen Römischen Reiches Habsburg Österreichische Linie Spanische Linie Hohenzollern Brandenburgische Linie Fränkische Linie Schwäbische Linie Oldenburg Dänemark & Oldenburg Linie Holstein-Gottorp Wettiner Albertinische Linie Ernestinische Linie Wittelsbacher Bayerische Linie Pfälzische Linien Geistliche Gebiete Reichsstädte Nicht darstellbare Kleinstterritorien 0 200 km 3 Ein typischer Territorialfürst Über die Regierungszeit des Welfenherzogs Heinrich des Jüngeren zu Braunschweig-Wolfenbüttel in der Mitte des 16. Jh. schreibt ein Historiker: Die Territorialfürsten entschieden in Glaubensfragen zumeist weniger aus religiöser Überzeugung denn aus politischer Opportunität1. […] Ein gutes Beispiel hierfür ist der Welfe Herzog Heinrich der Jüngere (1489 1568) zu BraunschweigWolfenbüttel. Zwei seiner Brüder waren Bischöfe in Minden und Verden bzw. Erzbischof von Bremen. In seiner Regierungszeit bewies sich Heinrich als Fürst und Krieger gleichermaßen. Er war machtbewusst, schroff und leidenschaftlich, aber er besaß auch reichlich taktisches und diplomatisches Geschick. In den konfessionellen Auseinandersetzungen der Epoche blieb er als ein getreuer Gefolgsmann Kaiser Karls V. altgläubig, auch wenn er die Notwendigkeit kirchlicher Reformen sah. Sein außenpolitisches Streben korrespondierte mit dem erfolgreichen Bemühen, sein Herzogtum im Innern zu festigen und zu modernisieren. Er baute die Verwaltung und Rechtsprechung seines Territoriums aus (Kanzleiordnung / Hofgericht), etablierte die Primogenitur (Erstgeburtsrecht, um Erbteilungen zu verhindern) und förderte seine Festungsund Residenzstadt Wolfenbüttel. Nicht zuletzt interessierte er sich stark für die ökonomischen Möglichkeiten seiner Zeit […]. Interessant aber im Zusammenhang der Reformation ist, auf welche Weise dieses erfolgte. Trotz anfänglicher Niederlagen […] ging Heinrich als Sieger aus der Hildesheimer Stiftsfehde von 1519 bis 1523 hervor. Sein Braunschweiger Territorium reichte nun in einem Ring um Hildesheim bis zu Innerste, Leine und Weser. Im Jahre 1530 bestätigte Kaiser Karl V. diesen Zugewinn. Carl-Hans Hauptmeyer, Niedersachsen. Landesgeschichte und historische Regionalentwicklung im Überblick, hrsg. von der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Hannover 2004, S. 62 f.; zit. nach: www.politische-bildung.de/ niedersachsen/niedersachsen_landesgeschichte.pdf [Zugriff: 30. 05. 2016] 1. Erläutere mithilfe des Verfassertextes und der Karte M2 wie die Fürsten des Heiligen Römischen Reiches immer mächtiger wurden. 2. Arbeite heraus, inwiefern es sich bei Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel um einen „typischen Territorialfürsten“ der Reformationszeit handelte (M3). 3. Prüfe, inwiefern in der Zeit der Konfessionalisierung die Fundamente des modernen Staates gelegt wurden. Vergleiche dazu den frühmodernen Staat mit dem von heute. 5 10 15 20 25 30 2 Deutschland um die Mitte des 16. Jh. 1 Opportunität: passende Gelegenheit, Vorteil | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |