| Volltext anzeigen | |

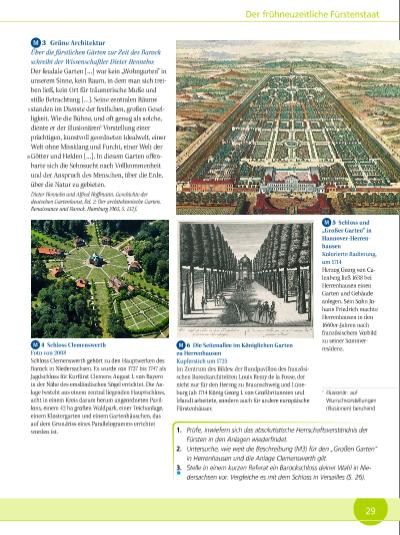

29 Der frühneuzeitliche Fürstenstaat 3 Grüne Architektur Über die fürstlichen Gärten zur Zeit des Barock schreibt der Wissenschaftler Dieter Hennebo: Der feudale Garten […] war kein „Wohn garten“ in unserem Sinne, kein Raum, in dem man sich treiben ließ, kein Ort für träumerische Muße und stille Betrachtung […]. Seine zentralen Räume standen im Dienste der festlichen, großen Geselligkeit. Wie die Bühne, und oft genug als solche, diente er der illusionären1 Vorstellung einer prächtigen, kunstvoll geordneten Idealwelt, einer Welt ohne Missklang und Furcht, einer Welt der Götter und Helden […]. In diesem Garten offenbarte sich die Sehnsucht nach Vollkommenheit und der Anspruch des Menschen, über die Erde, über die Natur zu gebieten. Dieter Hennebo und Alfred Hoffmann, Geschichte der deutschen Gartenkunst, Bd. 2: Der architektonische Garten. Renaissance und Barock, Hamburg 1965, S. 152 f. 1 illusionär: auf Wunschvorstellungen (Illusionen) beruhend 1. Prüfe, inwiefern sich das absolutistische Herrschaftsverständnis der Fürsten in den Anlagen wiederfindet. 2. Untersuche, wie weit die Beschreibung (M3) für den „Großen Garten“ in Herrenhausen und die Anlage Clemenswerth gilt. 3. Stelle in einem kurzen Referat ein Barockschloss deiner Wahl in Niedersachsen vor. Vergleiche es mit dem Schloss in Versailles (S. 26). 5 10 4 Schloss Clemenswerth Foto von 2008 Schloss Clemenswerth gehört zu den Hauptwerken des Barock in Niedersachsen. Es wurde von 1737 bis 1747 als Jagdschloss für Kurfürst Clemens August I. von Bayern in der Nähe des emsländischen Sögel errichtet. Die Anlage besteht aus einem zentral liegenden Hauptschloss, acht in einem Kreis darum herum angeordneten Pavillons, einem 42 ha großen Waldpark, einer Teichanlage, einem Klostergarten und einem Gartenhäuschen, das auf dem Grundriss eines Parallelogramms errichtet worden ist. 5 Schloss und „Großer Garten“ in Hannover-Herrenhausen Kolorierte Radierung, um 1714 Herzog Georg von Calenberg ließ 1638 bei Herrenhausen einen Garten und Gebäude anlegen. Sein Sohn Johann Friedrich machte Herrenhausen in den 1660er-Jahren nach französischem Vorbild zu seiner Sommerresidenz. 6 Die Seitenallee im Königlichen Garten zu Herrenhausen Kupferstich um 1725 Im Zentrum des Bildes: der Rundpavillon des französischen Barockarchitekten Louis Remy de la Fosse, der nicht nur für den Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (ab 1714 König Georg I. von Großbritannien und Irland) arbeitete, sondern auch für andere europäische Fürstenhäuser. | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |