| Volltext anzeigen | |

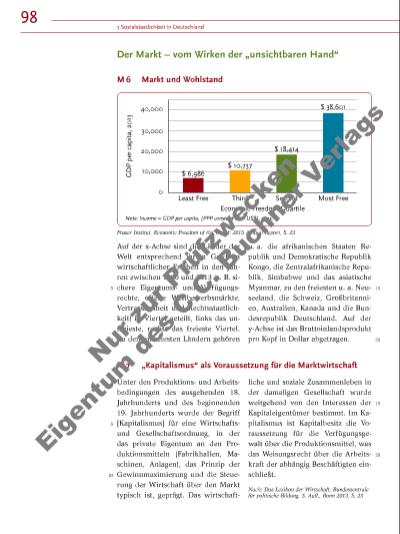

99 3.1 Wie steuern Regeln das wirtschaftliche Verhalten? 30 35 40 45 50 55 In seinem wichtigsten Werk, das 1776 veröffentlicht wurde, „Der Wohlstand der Nationen“ (auch unter „Der Reichtum der Nationen“ bekannt), erklärte der berühmte Schotte Adam Smith so präzise und allgemeingültig wie kein anderer vor allem eins: Er zeigte, inwiefern Individuen im Marktgeschehen letztlich das Interesse der Allgemeinheit voranbringen, obwohl sie nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Es ist jene berühmte „unsichtbare Hand“, die den Einzelnen dazu bringt, einen Zweck zu erfüllen, der keineswegs in seiner Absicht liegt. Obwohl er nur seine persönlichen Interessen verfolgt, arbeitet er damit oft auf wirkungsvollere Weise für das Interesse der Gesellschaft, als wenn er sich dies zum Ziel gesetzt hätte. Aber der britische Denker musste nicht bei Null anfangen. Er ließ sich von dem Holländer Bernard Mandeville inspirieren, der 1714 mit der Veröffentlichung seiner Bienenfabel einen Skandal verursachte. Und worum ging es in dieser Fabel? In einem Bienenstock – Spiegel unserer 5 10 15 20 25 M 8 Die „unsichtbare Hand“ als Ordnungsprinzip Gesellschaft – herrscht großer Wohlstand, aber auch großes Laster. Die Gesellschaft wünscht sich die Tugenden, insbesondere die christliche Nächstenliebe, zurück. Als jedoch dieser Wunsch erfüllt wird und es tatsächlich keine Laster mehr in dieser Gesellschaft gibt, verschwinden mit einem Mal auch jede Aktivität und aller Wohlstand, und bald stellen sich Müßiggang, Langeweile und Chaos ein! Smith nimmt diesen Grundgedanken auf, geht jedoch nicht ganz so weit. Er behauptet lediglich, dass das persönliche Interesse (eher eine „niedere Tugend“ als ein wirkliches Laster) unbewusst und ungewollt zu Wohlstand führt. Ganz schön schockierend, diese Idee, oder? Aber so unbeschreiblich menschlich. André Fourçans, Die Welt der Wirtschaft, Frankfurt/New York 1998, S. 26 f., übersetzt von Sabine Schwenk Aufgaben Adam Smith (1723 – 1790), englischer Philosoph und Ökonom zu Aufgabe 5 Vergleiche das Menschenbild der freien Marktwirtschaft mit anderen dir bekannten Menschenbildern, z. B. aus Religion / Ethik oder Biologie (M 8). 1. Gib die zentrale Aussage der Grafi k als „Je …, desto …“-Satz (M 6) wieder. 2. Fasse die Aussagen zur „unsichtbaren Hand“ mit deinen eigenen Worten zusammen (M 8). 3. Erkläre, was „schockierend“ ist an der Idee der „unsichtbaren Hand“ (M 8). 4. Stelle dar, wo du mögliche Schwachstellen einer marktwirtschaftlichen Ordnung siehst/vermutest (M 7, M 8). 5. Arbeite die wesentlichen Merkmale des Menschenbildes der freien Marktwirtschaft heraus (M 7, M 8). Nu r z ur P rü fzw ec ke n Ei ge nt um d es C. C. Bu ch ne r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |