| Volltext anzeigen | |

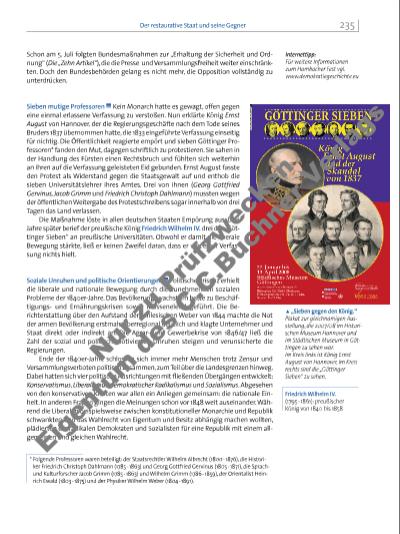

Schon am 5. Juli folgten Bundesmaßnahmen zur „Er haltung der Sicherheit und Ordnung“ (Die „Zehn Artikel“), die die Presse und Versammlungsfreiheit weiter einschränkten. Doch den Bundesbehörden ge lang es nicht mehr, die Oppo si ti on vollständig zu unterdrücken. Sieben mutige Professoren Kein Monarch hatte es gewagt, offen gegen eine einmal erlassene Verfassung zu verstoßen. Nun erklärte König Ernst August von Hannover, der die Regierungsgeschäfte nach dem Tode seines Bru ders 1837 übernommen hatte, die 1833 eingeführte Verfassung einseitig für nichtig. Die Öffentlichkeit reagierte empört und sieben Göttinger Professoren* fanden den Mut, dagegen schriftlich zu protestieren. Sie sahen in der Handlung des Fürs ten einen Rechtsbruch und fühlten sich weiterhin an ihren auf die Verfassung geleisteten Eid gebunden. Ernst August fasste den Protest als Widerstand gegen die Staatsgewalt auf und enthob die sieben Universitätslehrer ihres Amtes. Drei von ihnen (Georg Gottfried Gervinus, Jacob Grimm und Friedrich Christoph Dahlmann) mussten wegen der öffentlichen Weitergabe des Protestschreibens sogar innerhalb von drei Tagen das Land verlassen. Die Maßnahme löste in allen deutschen Staaten Empörung aus. Drei Jahre später berief der preu ßische König Friedrich Wilhelm IV. drei der „Göttinger Sieben“ an preußische Universitäten. Obwohl er damit die liberale Bewegung stärkte, ließ er keinen Zweifel daran, dass er von einer Verfassung nichts hielt. Soziale Unruhen und politische Orientierungen Politische Brisanz erhielt die liberale und nationa le Bewegung durch die zunehmenden sozialen Probleme der 1840er-Jahre. Das Bevölkerungswachstum hatte zu Beschäftigungsund Ernäh rungskrisen sowie Massen elend geführt. Die Berichterstattung über den Aufstand der schle si schen Weber von 1844 machte die Not der armen Bevölkerung erstmals überregional deutlich und klagte Unternehmer und Staat direkt oder indirekt an. Die Agrarund Gewerbekrise von 1846/47 ließ die Zahl der sozial und politisch motivierten Un ru hen steigen und verunsicherte die Regierungen. Ende der 1840er-Jahre schlossen sich immer mehr Menschen trotz Zensur und Ver sammlungsverbo ten politisch zusammen, zum Teil über die Landesgrenzen hinweg. Dabei hatten sich vier politische Ausrichtungen mit fl ießenden Übergängen entwickelt: Konservatismus, Liberalismus, demo krati scher Radikalismus und Sozialismus. Abgesehen von den konservativen Kräften war allen ein Anliegen gemeinsam: die nationale Einheit. In an deren Fragen gingen die Meinungen schon vor 1848 weit auseinander. Während die Liberalen beispielsweise zwischen konstituti o neller Mona r chie und Republik schwankten und das Wahlrecht von Eigentum und Besitz abhängig machen woll ten, plädierten die radikalen Demo kraten und So zialisten für eine Republik mit einem allgemeinen und gleichen Wahlrecht. * Folgende Professoren waren beteiligt: der Staatsrechtler Wilhelm Albrecht (1800 1876), die Historiker Friedrich Christoph Dahlmann (1785 1863) und Georg Gottfried Gervinus (1805 1871), die Sprach und Kulturforscher Jacob Grimm (1785 1863) und Wilhelm Grimm (1786 1859), der Orientalist Heinrich Ewald (1803 1875) und der Physiker Wilhelm Weber (1804 1891). Friedrich Wilhelm IV. (1795 1861): preußischer König von 1840 bis 1858 i „Sieben gegen den König.“ Plakat zur gleichnamigen Ausstellung, die 2007/08 im Historischen Museum Hannover und im Städtischen Mu seum in Göttingen zu sehen war. Im Kreis links ist König Ernst August von Hannover, im Kreis rechts sind die „Göttinger Sieben“ zu sehen. Internettipp: Für weitere Informationen zum Hambacher Fest vgl. www.demokratiegeschichte.eu 235Der restaurative Staat und seine Gegner Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |