| Volltext anzeigen | |

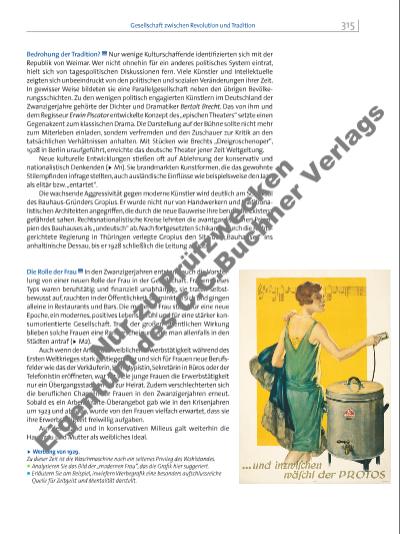

Bedrohung der Tradition? Nur wenige Kulturschaffende identifi zierten sich mit der Republik von Weimar. Wer nicht ohnehin für ein anderes politisches System eintrat, hielt sich von tagespolitischen Diskussionen fern. Viele Künstler und Intellektuelle zeigten sich unbeeindruckt von den politischen und sozialen Veränderungen ihrer Zeit. In gewisser Weise bildeten sie eine Parallelgesellschaft neben den übrigen Bevölkerungsschichten. Zu den wenigen politisch engagierten Künstlern im Deutschland der Zwanzigerjahre gehörte der Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht. Das von ihm und dem Regisseur Erwin Piscator entwickelte Konzept des „epischen Theaters“ setzte einen Gegenakzent zum klassischen Drama. Die Darstellung auf der Bühne sollte nicht mehr zum Miterleben einladen, sondern verfremden und den Zuschauer zur Kritik an den tatsächlichen Verhältnissen anhalten. Mit Stücken wie Brechts „Dreigroschenoper“, 1928 in Berlin uraufgeführt, erreichte das deutsche Theater jener Zeit Weltgeltung. Neue kulturelle Entwicklungen stießen oft auf Ablehnung der konservativ und nationalistisch Denkenden (u M1). Sie brandmarkten Kunstformen, die das gewohnte Stilempfi nden infrage stellten, auch ausländische Einfl üsse wie beispielsweise den Jazz, als elitär bzw. „entartet“. Die wachsende Aggressivität gegen moderne Künstler wird deutlich am Schicksal des Bauhaus-Gründers Gropius. Er wurde nicht nur von Handwerkern und traditionalistischen Architekten angegriffen, die durch die neue Bauweise ihre berufl iche Existenz gefährdet sahen. Rechtsnationalistische Kreise lehnten die avantgardistischen Prinzipien des Bauhauses als „undeutsch“ ab. Nach fortgesetzten Schikanen durch die rechtsgerichtete Regierung in Thüringen verlegte Gropius den Sitz des „Bauhauses“ ins anhaltinische Dessau, bis er 1928 schließlich die Leitung abgab. Die Rolle der Frau In den Zwanzigerjahren entstand auch die Vorstellung von einer neuen Rolle der Frau in der Gesellschaft. Frauen dieses Typs waren berufstätig und fi nanziell unabhängig, sie traten selbstbewusst auf, rauchten in der Öffentlichkeit, schminkten sich und gingen alleine in Restaurants und Bars. Die moderne Frau stand für eine neue Epoche, ein modernes, positives Lebensgefühl und für eine stärker konsumorientierte Gesellschaft. Trotz der großen öffentlichen Wirkung blieben solche Frauen eine Randerscheinung, die man allenfalls in den Städten antraf (u M2). Auch wenn der Anteil der weiblichen Erwerbstätigkeit während des Ersten Weltkrieges stark gestiegen war und sich für Frauen neue Berufsfelder wie das der Verkäuferin, Stenotypistin, Sekretärin in Büros oder der Telefonistin eröffneten, war für viele junge Frauen die Erwerbstätigkeit nur ein Übergangsstadium bis zur Heirat. Zudem verschlechterten sich die berufl ichen Chancen für Frauen in den Zwanzigerjahren erneut. Sobald es ein Arbeitskräfte-Überangebot gab wie in den Krisenjahren um 1923 und ab 1929, wurde von den Frauen vielfach erwartet, dass sie ihre Erwerbstätigkeit freiwillig aufgaben. Auf dem Land und in konservativen Milieus galt weiterhin die Hausfrau und Mutter als weibliches Ideal. u Werbung von 1929. Zu dieser Zeit ist die Wasch maschine noch ein seltenes Privileg des Wohlstandes. p Analysieren Sie das Bild der „modernen Frau“, das die Grafi k hier suggeriert. p Erläutern Sie am Beispiel, inwiefern Werbegrafi k eine besonders aufschlussreiche Quelle für Zeitgeist und Mentalität darstellt. 315Gesellschaft zwischen Revolution und Tradition Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um de s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |