| Volltext anzeigen | |

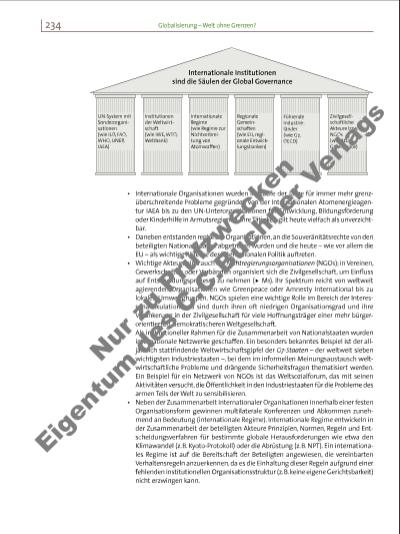

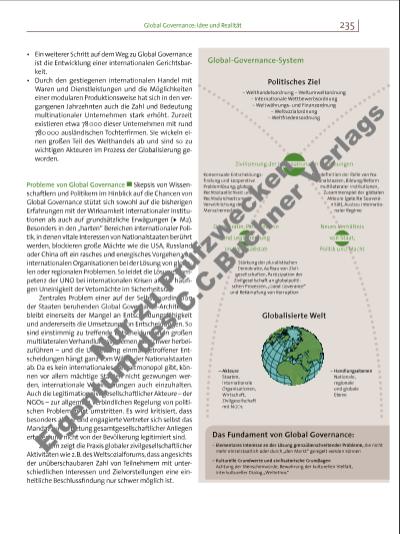

235Global Governance: Idee und Realität • Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu Global Governance ist die Entwicklung einer internationalen Gerichtsbarkeit. • Durch den gestiegenen internationalen Handel mit Waren und Dienstleistungen und die Möglichkeiten einer modularen Produktionsweise hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch die Zahl und Bedeutung multinationaler Unternehmen stark erhöht. Zurzeit existieren etwa 78 000 dieser Unternehmen mit rund 780 000 ausländischen Tochterfi rmen. Sie wickeln einen großen Teil des Welthandels ab und sind so zu wichtigen Akteuren im Prozess der Globalisierung geworden. Probleme von Global Governance Skepsis von Wissenschaftlern und Politikern im Hinblick auf die Chancen von Global Governance stützt sich sowohl auf die bisherigen Erfahrungen mit der Wirksamkeit internationaler Institutionen als auch auf grundsätzliche Erwägungen (u M2). Besonders in den „harten“ Bereichen internationaler Politik, in denen vitale Interessen von Nationalstaaten berührt werden, blockieren große Mächte wie die USA, Russland oder China oft ein rasches und energisches Vorgehen von internationalen Organisationen bei der Lösung von globalen oder regionalen Problemen. So leidet die Lösungskompetenz der UNO bei internationalen Krisen an der häufi gen Uneinigkeit der Vetomächte im Sicherheitsrat. Zentrales Problem einer auf der Selbstkoordination der Staaten beruhenden Global Governance-Architektur bleibt einerseits der Mangel an Entscheidungsfähigkeit und andererseits die Umsetzung von Entscheidungen. So sind einstimmig zu treffende Entscheidungen in großen multilateralen Verhandlungssystemen nur schwer herbeizuführen – und die Umsetzung einmal getroffener Entscheidungen hängt ganz vom Willen der Nationalstaaten ab. Da es kein internationales Gewaltmonopol gibt, können vor allem mächtige Staaten nicht gezwungen werden, internationale Vereinbarungen auch einzuhalten. Auch die Legitimation zivilgesellschaftlicher Akteure – der NGOs – zur allgemein verbindlichen Regelung von politischen Problemen ist umstritten. Es wird kritisiert, dass besonders aktive und engagierte Vertreter sich selbst das Mandat zur Vertretung gesamtgesellschaftlicher Anliegen erteilen und nicht von der Bevölkerung legitimiert sind. Zudem zeigt die Praxis globaler zivilgesellschaftlicher Aktivitäten wie z. B. des Weltsozialforums, dass angesichts der unüberschaubaren Zahl von Teilnehmern mit unterschiedlichen Interessen und Zielvorstellungen eine einheitliche Beschlussfi ndung nur schwer möglich ist. Global-Governance-System Politisches Ziel – Welthandelsordnung – Weltumweltordnung – Internationale Wettbewerbsordnung – Weltwährungsund Finanzordnung – Weltsozialordnung – Weltfriedensordnung Stärkung der pluralistischen Demokratie, Aufbau von Zivilgesellschaften, Partizipation der Zivilgesellschaft an globalpolitischen Prozessen, „Good Goverance“ und Bekämpfung von Korruption Akteure Staaten, internationale Organisationen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft mit NGOs Handlungsebenen Nationale, regionale und globale Ebene Konsensuale Entscheidungsfindung und kooperative Problemlösung; globale Rechtsstaatlichkeit und Rechtsdurchsetzung, Verwirklichung der Menschenrechte Zivilisierung der Internationalen Beziehungen Neues Verhältnis von Staat, Politik und Macht Demokratie, Partizipation und Legitimierung im Weltmaßstab Neudefinition der Rolle von Nationalstaaten, Bildung/Reform multilateraler Institutionen, Zusammenspiel der globalen Akteure (geteilte Souveränität), Ausbau internationaler Regime Globalisierte Welt – Elementares Interesse an der Lösung grenzüberschreitender Probleme, die nicht mehr einzelstaatlich oder durch „den Markt“ geregelt werden können – Kulturelle Grundwerte und zivilisatorische Grundlagen Achtung der Menschenwürde, Bewahrung der kulturellen Vielfalt, interkultureller Dialog „Weltethos“ Das Fundament von Global Governance: Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc h er V rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |