| Volltext anzeigen | |

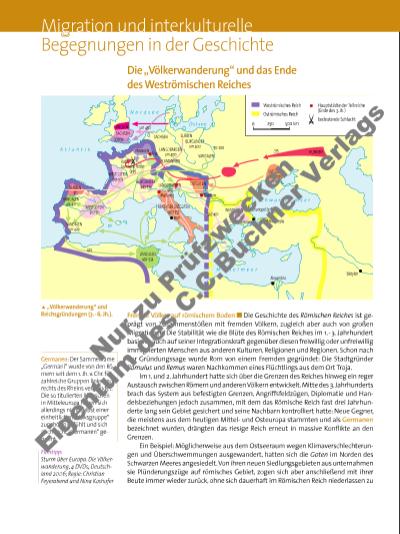

35Die „Völkerwanderung“ und das Ende des Weströmischen Reiches wollen. Kaiser Konstantin schloss 332 n. Chr. mit einem Teil dieser Völkerschaft, den Westgoten, einen Vertrag, der ihnen gegen Stellung von Soldaten jährliche Geldzahlungen und die Aufnahme von Handelsbeziehungen versprach. Das war die Grundlage für eine weitgehend friedliche Nachbarschaft zwischen Römern und Goten, denn diese Völkerschaft stellte inzwischen Söldner, die die römische Grenze fortan sicherten. Ab 375 n. Chr. unterwarfen die Hunnen – ein Reitervolk aus Asien – jedoch die Goten und schoben sie vor sich bis an die Grenzen des Römischen Reiches. Der gotischen Führung ging es daher in der Folge nicht mehr um Beuteund Plünderungszüge, sondern darum, auf römischen Boden sicheren Lebensraum und vor allem ausreichende Versorgung zu fi nden. Solche Aufnahmen bildeten keine Seltenheit in der Geschichte des Reiches. Diesmal aber geriet die Situation außer Kontrolle. Als die Westgoten ins Imperium fl ohen, kam es zu Konfl ikten, schließlich auch zum Krieg mit den Römern. Der römische Kaiser Theodosius I. übertrug den Goten daher eine von römischer Herrschaft unabhängige Souveränität auf römischen Boden. Diese Erosion des römischen Staates konnte auch die Trennung des großen Imperiums 395 n. Chr. in einen weströmischen und oströmischen Teil nicht aufhalten. Von der „Völkerwanderung“ zum Ende des Reiches In der folgenden Wanderungsbewegung, die in die deutsche Geschichtswissenschaft als „Völkerwanderung“ eingegangen ist, ließen sich neue Völkerschaften vor allem innerhalb der Grenzen des Weströmischen Reiches nieder (u M1). Sie wurden nach gewohnten Muster als Verbündete zur Heeresfolge gegen andere von Römern sogenannte Barbarenvölker verpfl ichtet, doch auch sie ließen sich nur eingeschränkt in die römische Verwaltung und Herrschaft integrieren. Sie bildeten schließlich eigene Reiche auf dem Boden Westroms. 476 n. Chr. setzte ein germanischstämmiger Heerführer mit Namen Flavius Odoaker den letzten römischen Kaiser, Romulus Augustulus (lat.: das Kaiserlein), ab. Dagegen gelang es Ostrom nach schweren Kämpfen, die meisten dieser Völkerschaften aus seinem Gebiet zu vertreiben. Die Geschichtswissenschaft ist sich über die Ursachen des Endes des Römischen Reiches nicht einig. Sicher ist allerdings, dass es keinen Untergang des Römischen Reiches gab, sondern lediglich das Ende der weströmischen Herrschaft, denn das Oströmische Reich bestand noch fast 1 000 Jahre weiter. Zudem übernahmen zahlreiche germanische Völkerschaften in großem Maße die römische Kultur, was somit auch eine Kontinuität und keinen Bruch darstellt. Einigkeit in der historischen Forschung besteht auch darin, dass interne Faktoren (wirtschaftliche Krisen, Bürgerkriege) und externe Faktoren („Völkerwanderung“ und ihr Umgang mit ihr auf römischer Seite) in Wechselwirkung die entscheidende Rolle in diesem lang andauernden Prozess spielten. Die „Völkerwanderung“ – ein Mythos? Mit dem Begriff „Völkerwanderung“ verbinden sich zwei Elemente: Zum einen verweist der Begriff auf die Niederlassung von kriegerischen Kollektiven in den Grenzen kontrovers des Römischen Reiches in dessen Spätphase. Zum anderen handelt es sich um die Bezeichnung für eine Zeitspanne, die auf den Übergang von der Spätantike in das frühe Mittelalter verweist (5. 7. Jahrhundert n. Chr.). Die Beziehung der beiden Elemente zueinander schien lange klar: Das stete Vordringen der immer gefährlicher werdenden Barbaren, die Ansiedlung in den Grenzen des römischen lmperiums habe den Niedergang der römischen Macht verursacht und zum Ende des Reiches geführt. Dieser Zusammenhang wird heute kontrovers diskutiert und hier erneut am Beispiel der Goten thematisiert (u M2 M4). Barbarenvölker: Der Begriff bárbaros stammt aus dem Griechischen (wörtlich: Stammler oder Stotterer); erstmals wurde er in der Ilias des griechischen Dichters Homer (Lebensdaten unbekannt, etwa 8. Jh. v. Chr.) verwendet. Als Barbaren galten diejenigen, die kein Griechisch sprachen oder die Sprache nur schlecht beherrschten. Ab dem 5. Jh. v. Chr. verstanden die Griechen darunter nicht nur Anderssprechende, sondern auch kulturell unterlegene oder vermeintlich minderwertige Völker. Die Römer übernahmen diese Ideen später, entwickelten aber auch eigene Vorstellungen, warum es Unterschiede zwischen ihnen und den Barbaren gab. i Ein General in römischen Diensten, aber von germanischer Abstammung: Flavius Stilicho. Schnitzerei auf einem Elfenbeintäfelchen, ca. 30 x 16 cm. Stilicho (359 408 n. Chr.), Sohn eines Vandalen, war oberster Befehlshaber im Westteil des Römischen Reiches und kämpfte mehrfach erfolgreich gegen eindringende germanische Heere. Er war mit einer Nichte des römischen Kaisers verheiratet. Nu r z u Pr üf zw ck en Ei g tu m d s C .C .B uc hn r V rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |