Aufgabenlösungen

Aufgaben zu M7 - M11

Seite 73

1. Erklärung Rangliste Pressefreiheit:

Der Umstand, dass Deutschland als Staat mit einer weithin intakten Demokratie im Jahr 2010 auf der Rangliste der Pressefreiheit "nur" auf Platz 17 rangierte (M 7), dürfte auch wenig eingeweihte Schüler verblüffen.

Woran dies liegt, erläutert der Journalist und Leiter des Innenressorts der "Süddeutschen Zeitung" Heribert Prantl aus der Insider-Perspektive. Aus seiner Sicht liegen die Gefahren für eine demokratische Presse in Deutschland weniger in der Verletzung der äußeren Pressefreiheit, wofür nicht zuletzt die funktionierenden demokratischen Kontrollmechanismen sorgten. So verhindere das Bundesverfassungsgericht in der Regel unzulässige staatliche Eingriffe (z. B. Verletzungen des Redaktionsgeheimnisses oder - im Text nicht explizit genannt - Zensurmaßnahmen). Als problematisch betrachtet Prantl vielmehr Eingriffe in die innere Pressefreiheit.

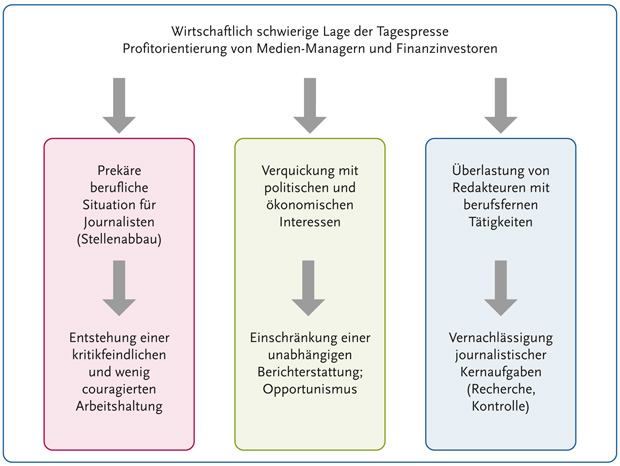

Tafel- oder Folienbild:

Es sollte aber berücksichtigt werden, dass beim Ranking von "Reporter ohne Grenzen" staatliche Maßnahmen (z. B. "Cicero"-Skandal, BKA-Gesetz) eine größere Rolle spielen, als Prantls Sichtweise dies nahe legt.

2. Als ergiebige Quellen für eine arbeitsteilige Einzel- oder Gruppenrecherche eignen sich:

- www.reporter-ohne-grenzen.de

- www.igfm.de

- www.amnesty.org (engl.)

- www.freedomhouse.org (engl.)

3. Begründung zu Art. 5 GG (Infobox):

Jens Tenscher (2008) zufolge lässt sich das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland dem demokratisch-korporatistischen Typus zuordnen. Es ist zum einen - etwa im Unterschied zu den Mediensystemen der USA oder Großbritanniens - durch größere, aber gemäßigte Interventionsmöglichkeiten des Staates gekennzeichnet (starke Position des öffentlich-rechtlichen Rundfunks), zum anderen durch ein begrenztes (aber stetig bedeutsamer werdendes) Spiel der Marktkräfte. Hinzu kommt, dass das Bundesverfassungsgericht der Meinungs- und Pressefreiheit nach Art. 5 GG generell einen hohen Stellenwert beimisst (Erstes Rundfunkurteil, Bestandssicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks).

In seiner Rechtsprechung betont das Gericht aber auch immer wieder das letztlich unauflösliche, oftmals nur im Einzelfall zu klärende Spannungsverhältnis zu anderen Grundrechten, vor allem dem Schutz der Persönlichkeit (Art. 2 GG). Art. 5 (2) GG trägt diesem Grundsatz Rechnung, indem es das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung an die "Vorschriften der allgemeinen Gesetze" (z. B. Schutz der Privatsphäre), die "Bestimmungen zum Schutze der Jugend" (z. B. vor pornografischen oder gewaltverherrlichenden Darstellungen) und das "Recht der persönlichen Ehre" (z. B. Schutz vor Beleidigung, Rufmord oder Vorverurteilung in Strafverfahren) bindet.

4. Staatliche Motive:

Eine genaue Texterschließung wird sich sowohl den Methoden als auch den genannten Motiven der Zensur des Internets widmen. Wichtig ist, dass die Schüler hinter den genannten die "wahren" Motive dieser staatlichen Eingriffe in die Meinungs- und Pressefreiheit erkennen und sie in Bezug setzen zum (universellen) Grund- bzw. Menschenrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit.

Methoden der Internetzensur:

- Verbot politischer bzw. regierungskritischer Meinungsäußerungen

- Verpflichtung zur behördlichen Registrierung internetfähiger Computer

- Überwachung von Nutzeraktivitäten durch staatliche Lauschangriffe

- Filtern des Internet-Angebots, Sperrung unliebsamer Seiten aus dem Ausland

- Inhaftierung von "Cyber-Dissidenten"

- willkürliches Vorgehen gegen vermeintlich staatsgefährdende Seiten

- Schließungen von Internet-Cafés

- Nutzung des Internets durch einen eingeschränkten Personenkreis

(Vorgeschobene) Motive der Internetzensur:

- Schutz der "staatlichen Ordnung"

- Wahrung "staatlicher Interessen"

- Schutz von "Staatsgeheimnissen"

- Abwehr eines "Verfalls der Moral" und der "religiösen Tradition"

5. Recherchemöglichkeit:

Informationen bieten die Seiten der Organisation www.reporter-ohne-grenzen.de

6. Zielsetzung und Aufgaben des Deutschen Presserates:

Die Aufgaben des Deutschen Presserats dokumentiert u. a. deren Webauftritt unter:

www.presserat.info/inhalt/der-presserat/aufgaben.html

7. Bedeutung der ausgewählten Richtlinien:

Bereits die Präambel des "Pressekodex" macht das in Aufgabe 3 angesprochene Spannungsverhältnis aus anderer Perspektive deutlich:

Den Schülern sollte jedoch deutlich werden, dass es sich beim Deutschen Presserat um ein Organ der freiwilligen Selbstkontrolle handelt, dessen Entscheidungen - im Unterschied zu den Landesmediengesetzen - keine Rechtsverbindlichkeit zukommt.

Die an Beispielen veranschaulichte Paraphrasierung der wiedergegebenen Ziffern dürfte den Schülern nicht schwer fallen. Im gelenkten Unterrichtsgespräch sollten darüber hinaus die Gründe für die genannten Verhaltensnormen erfragt und mögliche Auslegungsspielräume (zur Vorentlastung von Aufgabe 8) diskutiert werden. Was meinen Formulierungen wie "gebotene Sorgfalt", "wahrheitsgetreu", "unlautere Methoden", "öffentliche Interessen", "unangemessen sensationelle Darstellung"?

8. Überprüfung in Kleingruppen:

Wichtiger als die authentischen Entscheidungen des Presserats ist der ergebnisoffene Diskussionsprozess innerhalb der Kleingruppen bzw. im Anschluss an deren Plädoyers im Plenum (vgl. Kontroversgebot des Beutelsbacher Konsenses). Zwar sollten die Schüler auf die einschlägigen Ziffern des Pressekodex verweisen; es spricht aber nichts dagegen, wenn sie weitere Entscheidungsgründe anführen.

| Fall 1 |

Achtung der Menschenwürde des Täters - auch, aber nicht nur in Hinblick auf eine spätere Resozialisierung (Ziffer 1) … | … oder berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Details zur Täterpersönlichkeit (Präambel, Ziffer 1)? |

| Schutz der Menschenwürde bzw. von Persönlichkeitsrechten des Opfers und dessen Familie (Ziffer 8) … | … oder berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über das Täterverhalten (Präambel, Ziffer 1)? | |

| Fall 2 | Unangemessen sensationelle Darstellung von Leid - am deutlichsten von Zeitung B, evtl. aber auch von A und C (Ziffer 11) … | … oder berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an fotografischer Dokumentation des Unfalls (Präambel, Ziffer 1)? |

| Schutz der Persönlichkeitsrechte des toten Arbeiters sowie von dessen Angehörigen (Ziffer 8) … | dito | |

| Fall 3 | Diskriminierung einer nationalen Gruppe (Ziffer 12) … | … oder berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Details zur Täterpersönlichkeit (Präambel, Ziffer 1)? |

Weitere Fallbeispiele finden sich auf den Seiten des Deutschen Presserats unter www.presserat.info/inhalt/dokumentation/pressemitteilungen/archiv

Aufgaben zu: Überprüfe dein Können

Seite 75

1. Erläuterungen zu den Kampagnen-Plakaten:

- Schriftzug "I want Democracy" in Gestalt eines Revolvers, dessen Lauf im Mund einer Person steckt → das Eintreten für Demokratie kann lebensgefährlich sein

- Die schemenhaften Umrisse einer am Boden liegenden gefolterten Person, daneben ein umgekippter Stuhl, Spuren von Wasser auf dem Fußboden → bildlich-metaphorische Anspielung auf den im Text angedeuteten Sachverhalt (Das Plakat ist ein Standbild aus einem eindringlichen Videoclip der Organisation "Reporter ohne Grenzen", der im Internet recherchiert werden kann.)

- Darstellung der olympischen Ringe in Gestalt von Handschellen → Kritik an der Durchführung der Olympischen Spiele 2008 in China, Anprangerung der Menschenrechtsverletzungen in diesem Land

- Außenansicht einer Gefängniszelle; der schwer lesbare Folder in der rechten Hand des Insassen wiederholt den Text auf der Mauer, das Blatt in der anderen Hand ist nicht zu entziffern und symbolisiert evtl. den Beruf des Journalisten → wortspielartiger Hinweis auf den Zustand der Pressefreiheit in autoritär bzw. diktatorisch regierten Staaten

2. Gestaltung in Kleingruppen:

Die Gestaltung eingängiger Kampagnen-Plakate stellt relativ hohe Anforderungen an das visuelle Abstraktionsvermögen (Reduzierung des Bildinhalts auf wenige Merkmale, Metaphorik, Ironie, Wortspiel), die von Schülern auf der 9. Jahrgangsstufe im Allgemeinen nur ansatzweise erwartet werden können. Die nötigen Grundlagen hierzu könnten in der fächerübergreifenden Zusammenarbeit mit dem Kunstunterricht gelegt werden. Doch auch eine genaue Besprechung der ästhetischen Gestaltungsmittel der wiedergegebenen Beispiele kann den Schülern wertvolle Anregungen für eigene Umsetzungsversuche bieten. Weitere Darstellungen finden sich den Zusatzmaterialien zu diesem Kapitel.

3. Schulausstellung und Klassenprojekt:

Möglichkeiten für die recht arbeitsaufwändige Organisation einer Schulausstellung bieten etwa schulische Projekttage oder die Zusammenarbeit mit anderen Fächern.

Zusatzmaterial

Z2 zu M7

Text Z2 informiert über die Entstehung und Organisation von "Reporter ohne Grenzen".

Weltweit aktiv für freie Medien - "Reporter ohne Grenzen"

1985 im südfranzösischen Montpellier von einer Hand voll Journalisten gegründet, ist Reporter ohne Grenzen heute eine weltweit agierende Menschenrechtsorganisation.

Ein Netzwerk aus über 120 Korrespondenten, neun Sektionen und zwei Büros setzt sich rund um den Globus für Meinungs- und Pressefreiheit ein, recherchiert und dokumentiert Verstöße gegen dieses Menschenrecht und unterstützt verfolgte Journalisten und Medien.

Mit gezielten Kampagnen macht Reporter ohne Grenzen auf Verstöße gegen die Pressefreiheit aufmerksam und leistet gleichzeitig dauerhafte Aufklärungsarbeit.

Reporter ohne Grenzen finanziert sich durch den Verkauf von Fotobänden, aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen sowie durch Auktionserlöse und Stiftungsgelder.

Hauptsitz der internationalen Organisation ist in Paris; seit 1994 ist die deutsche Sektion von Berlin aus tätig.

Reporter ohne Grenzen ist als Nichtregierungsorganisation international anerkannt. Sie hat Beraterstatus beim Europarat, beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sowie bei der UNESCO.

http://www.reporter-ohne-grenzen.de/ueber-uns, Aufruf am 10.10.2010, leicht verändert

Z3 zum INFO-Text

Z3 zitiert eine Kernaussage des Bundesverfassungsgerichts zur Pressefreiheit.

Aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1958

Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt (…). Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist (…). Es ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt (…).

www.servat.unibe.ch/dfr/bv007198.html, Aufruf am 10.11.2010

Z4 zu M10

Der Auszug aus dem bayerischen Landespressegesetz (Z4) ergänzt bzw. vertieft die Diskussion um die Grenzen der Pressefreiheit.

Das Recht auf Gegendarstellung

Unabhängig vom Presserat sehen die Pressegesetze der Länder auch eine Recht auf Gegendarstellung vor. Im Pressegesetz des Freistaats Bayern ist dieses Recht im Artikel 10 verankert:

(1) 1 Der verantwortliche Redakteur und der Verleger einer Zeitung oder Zeitschrift sind verpflichtet, zu Tatsachen, die darin mitgeteilt wurden, auf Verlangen einer unmittelbar betroffenen Person oder Behörde deren Gegendarstellung abzudrucken. 2 Sie muss die beanstandeten Stellen bezeichnen, sich auf tatsächliche Angaben beschränken und vom Einsender unterzeichnet sein. (…)

(2) 1 Der Abdruck muss unverzüglich, und zwar in demselben Teil des Druckwerks und mit derselben Schrift wie der Abdruck des beanstandeten Textes ohne Einschaltungen und Weglassungen erfolgen. 2 Der Abdruck darf nur mit der Begründung verweigert werden, dass die Gegendarstellung einen strafbaren Inhalt habe. 3 Die Gegendarstellung soll den Umfang des beanstandeten Textes nicht wesentlich überschreiten. 4 Die Aufnahme erfolgt insoweit kostenfrei.

http://by.juris.de/by/gesamt/PresseG_BY_2000.htm, Aufruf am 01.11.2010

Z5 zu M11

Die Schaubilder (Z5) liefern Hintergrundinformationen zur Spruchpraxis des Deutschen Presserats.

Weiterführende Literatur

- Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.) Massenmedien, Bonn 2011 (Informationen zur politischen Bildung, Heft 309)

- Schmidt, Manfred, G.: Das politische System Deutschlands, Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2011 (Schriftenreihe Band 1150)

- Tenscher, Jens: Massenmedien und politische Kommunikation in den Ländern der Europäischen Union; in: Gabriel/Kropp (Hg.): EU-Staaten, Wiesbaden 2008 (VS Verlag)

- Welker, Martin; Elter, Andreas; Weichert, Stephan (Hg.): Pressefreiheit ohne Grenzen? Grenzen der Pressefreiheit, Köln 2010 (Halem)